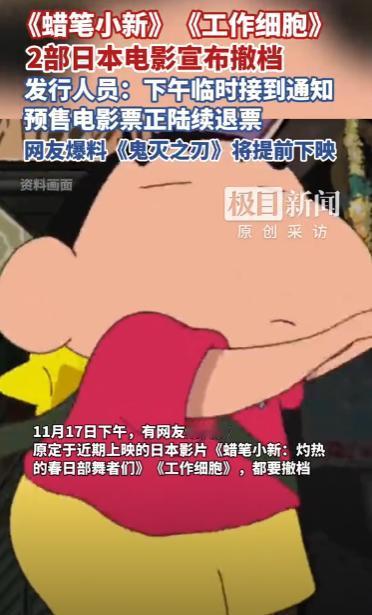

终于对日本动手了,先对文娱行业开刀! 11月17日媒体正式官宣: 由于中日关系因台湾议题持续紧张,原定于 在中国上映的两部日本电影均暂缓上映,让人意外的是,日漫鬼灭之刃的电影已经在国内取得破亿的票房成绩,这给咱们提了个醒:要警惕日本的文化入侵! 大家怎么看,一起评论区唠唠! 11 月 17 日消息一出来,不少人第一反应是:终于出招了,偏偏就在同一天,隔壁《鬼灭之刃》票房冲破一个亿,蹦得飞起。 一个是直接踩刹车,一个是一路猛冲,撞在一起的画面,非常够劲儿——一边是中日之间越炒越热的政治火,一边是日漫在国内热得像爆米花。 问题也就来了:国家为什么挑这个时机,先去动文娱行业?而不是贸易、关税那些看起来更“硬核”的工具? 其实道理特别简单——日本在台湾问题上动作越大、话越难听,文化这头就越不可能假装没发生,政治火都烧到脚面了,你还让对方的电影在自家院子里一路绿灯,那不是自己打自己脸? 往前翻翻就知道,这次暂停不是心血来潮,而是整条反制链上的一环,最近日本在涉台议题上反复挑衅,跟着美国一块儿“踩线”,该说不该说的都说了。 而中方这边的态度其实一直清晰:外交部谈话变硬、民间活动减少、研学团取消、文化交流活动纷纷延期,这一连串动作说明一句话——中国已经进入“必要提醒阶段”。 电影暂停,就是提醒里最容易让普通人“一眼明白”的那一段。 但这事之所以让人讨论激烈,还因为另一头的画面太讽刺,《鬼灭之刃》上映几天就破亿,刷新了日本引进片纪录。 说白了,日本动漫在中国到底多能打?能打到什么程度?一句话总结:年轻人爱看到停不下来,票房一拉就是上千万上亿,动画、IP、衍生品、游戏联动,早就成为一套完整产业,深深扎进一代人的日常生活。 很多人刷动漫的频率比看国产剧还高,这是一种真实的文化影响力,不夸张也不避讳。 偏偏日本这些年最擅长的,就是把动漫当成“软刀子”。 他们有一个“酷日本”战略,不是随便喊喊,而是国家层面工程化推进,动漫、影视、游戏被当成输出价值观的工具,一路往外推。 不是单纯卖门票,而是打造一种生活方式、一套价值体系、一个被美化过的历史认知,让你在追剧情时顺便接受它,这是他们几十年坚持的路线,中国市场正是最肥沃的土壤之一。 问题也就出在这里——好看归好看,但不能看着看着连历史都给看丢了,日本在侵略历史这块,从没真正正面反省过,教材里能弱化就弱化,能模糊就模糊。 某些作品里对敏感符号的处理也含糊其辞,青少年沉浸式追番,爽是爽,但多了之后,确实可能在潜意识里对日本文化建立“天然好感”。 这不是给动漫扣大帽子,而是文化传播的客观规律:你天天接触谁,你就更容易认可谁。 也有人问,那我们能不能反制?当然能,而且现在中国已经能稳稳地说一句:断得起。 十年前文娱市场里日本占得很大一块,可这几年国产电影、国漫、国产游戏一起发力,整个盘面翻天覆地。 《流浪地球》系列撑起国产科幻,《长安三万里》让国风爆红,《雾山五行》《灵笼》让国漫打进海外评分榜,全国动漫产业做到三千亿规模,这不是嘴上说说,是硬实力。 更别提国产游戏出海收入全球第一,文化影响力从我们这边出去也越来越多。 反过来,日本对中国市场的依赖反而越来越高,动漫产业一年那么大盘子,海外收入里中国占的比例常年是最能看的那部分。 日本电影、动漫周边、手游联动,很多时候都盯着中国市场。 你入口一收紧,他们立刻能感觉到压力,所以“暂缓上映”这种操作,看似温柔,杀伤力其实一点都不低。 关键是这招很“准”,不是封杀,不是全面禁止,而是按下“还没上映那一批”的暂停键,已经上映的继续走,想继续往里送的先等等。 这既不给观众硬性堵门,也让日本实实在在体会到:政治上踩中国的线,文化上就别指望顺风顺水,你尊重我,我才会给你舞台;你挑衅我,那舞台当然不会永远为你亮着。 对国内观众来说,这次事件更像一面镜子,让大家重新看一眼:我追的番、看的电影、买的周边,到底意味着什么?钱花出去是一种消费,但同时也是一种投票,你每掏出一张电影票的钱,都在帮对方的文化影响力加码。 如果对方国家在政治上对我们不友好,那我们当然有权利重新审视这种“加码”是不是合适。 这不是让大家把喜欢抛掉,而是告诉你:喜欢可以,但底线得自己守,别在别人戳着你的核心利益的时候,还用消费给他加油站台。 说直白点,文化可以让人快乐,但文化安全从来不是小事;市场可以继续开放,但尊重是前提;交流可以继续来往,但双方态度得摆正,中国不是谁想来就来、想赚就赚的市场。 真正成熟的文化开放,不是无底线的欢迎,而是看清对方的态度之后,再决定要不要让他在这里继续亮相。 对此,大家有什么想说的呢?(个人观点,理性观看)