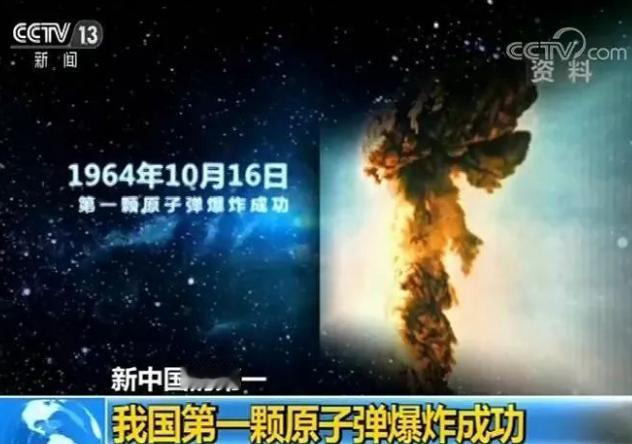

1963年,金庸嘲讽中国造原子弹:“花钱造原子弹有什么用啊,百姓都没饭吃了,有这钱不如多做几条裤子穿!”陈毅元帅听闻后掷地有声地说:“裤子可以不要,原子弹必不可少!” 1963 年的中国,正踩在历史的十字路口上。外部有美苏两大强国的核垄断施压,苏联撤走了全部援华专家、撕毁 343 项合作协议,美国还多次威胁要对中国核设施实施 “预防性打击”. 内部刚经历三年困难时期,百姓温饱问题没完全解决,全国第一个五年计划的工业总投资也才 250 多亿元,处处都是紧巴巴的状态。 就在这样的困境里,远在香港的金庸先生,通过《明报》抛出了个引发全网热议的观点。 。 他在题为《要裤子不要核子》的社论里写:“花钱造原子弹有什么用啊,百姓都没饭吃了,有这钱不如多做几条裤子穿!” 金庸的质疑不是没依据。1963 年的中国,人均粮食产量还在低位徘徊,不少家庭确实面临穿衣吃饭的难题。 他大概觉得,有限的资金该优先投向民生领域,让百姓先解决温饱,再谈国防建设。 但这番言论有意无意曲解了当时的真实情况,把国防建设和民生改善硬生生对立起来了。 面对这样的质疑,时任外交部长的陈毅元帅,给出了振聋发聩的回应。他掷地有声地说:“裤子可以不要,原子弹必不可少!” 这句话不是不体恤民生,而是陈毅元帅看透了当时的国际生存法则 —— 没有核保护伞,再富足的生活也可能随时被战火摧毁。 陈毅元帅的底气,来自对国家安危的深刻洞察。当时美苏两国垄断核力量,赫鲁晓夫甚至嘲讽 “中国人连裤子都没穿,还想搞原子弹”。 超级大国的核讹诈就像悬在头顶的利剑,没有核武器,中国在国际舞台上就没有真正的话语权。 很多人不知道,中国搞原子弹并没 “当掉裤子”。第一颗原子弹的直接研发投入是 28 亿元人民币,看似庞大,却只相当于当时一个宝钢的建设成本。 这笔钱动员了 20 个省市、900 多家工厂、10 万名科研人员参与攻关,用 “小而全” 的模式建成了完整的核工业体系。 对比苏联研制核武器动辄数百亿卢布的投入,中国的研发堪称 “低成本高效能” 的典范。 更关键的是,这笔投入换来了没法用金钱衡量的安全保障。1964 年 10 月 16 日,中国第一颗原子弹在罗布泊爆炸成功,那声巨响彻底打破了超级大国的核垄断。 美国白宫紧急召开闭门会议,约翰逊总统承认 “严重低估了中国人的决心”;苏联不得不调整对华政策,再也不敢随意施压;亚非拉国家纷纷发来贺电,与中国建交的国家数量大幅激增。 回过头看,金庸先生的民生关切值得理解,但他忽略了一个核心逻辑:没有国家安全,民生就无从谈起。 1963 年的中国,不是在 “裤子” 和 “原子弹” 之间做单选题,而是在 “暂时紧衣缩食” 和 “永久受人欺凌” 之间做抉择。 陈毅元帅的决策,恰恰是用短期的适度投入,换来了长期的和平发展环境。 这颗原子弹带来的,不只是国防安全。它让中国在联合国的话语权显著提升,为后续的经济建设创造了稳定的外部环境。 历史已经给出了最好的答案。如今的中国,既拥有强大的国防力量,又让百姓过上了丰衣足食的生活。 当年的争论早已尘埃落定,但它留给我们的启示永远鲜活:民生与国防从来不是对立关系,而是相辅相成的整体。