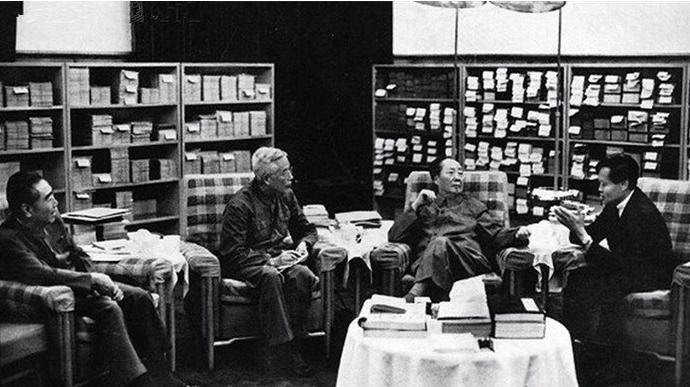

周培源先生回忆说,1973年,毛主席和杨振宁的会谈结束了,众人都站了起来,可毛主席却没站起来。 1955年,毛主席在中南海召开的一次会议上,突然抛出一个让所有人意外的提法:向现代科学进军,那时的中国连一台完整的计算机都没有,大部分科研人员还在用算盘处理数据,但毛主席看得很远,他知道未来的竞争是科技的竞争。 这个口号很快变成了行动,1956年1月中南海怀仁堂,全国600多位科学家齐聚一堂,会议持续了整整两周,最终诞生了新中国第一个科技发展蓝图《十二年科学技术规划纲要》,毛主席在会上反复强调:科学技术就是生产力,这句话后来被印在了每个研究所的墙上。 也正是这次会议后,一个奇特的现象出现了,海外华人科学家开始大规模回国,钱学森冲破重重阻挠从美国归来,华罗庚放弃伊利诺伊大学的终身教职,邓稼先悄然消失在普渡大学的校园。 他们回来不是为了高薪,当时的工资只有在美国的几十分之一,他们是被一种使命感召唤。 杨振宁的情况更特殊,1957年35岁的他与李政道共同获得诺贝尔物理学奖,成为第一批获此殊荣的华人科学家,消息传到北京毛主席第一时间询问:这个杨振宁是中国人吗,得到肯定答复后,他立即指示有关部门发出邀请。 但杨振宁当时在普林斯顿高等研究院的地位非同寻常,他的办公室就在爱因斯坦曾经工作过的楼层,是整个西方物理学界的核心人物之一,美国方面对他的一举一动都格外关注,即便如此他还是接受了邀请。 第一次见面时毛主席问了一个让杨振宁意外的问题:基本粒子到底有多基本,这个问题的专业程度让杨振宁明白,眼前这位领导人对科学的了解远超想象,两人谈了整整三个小时,从宇称守恒谈到场论,从实验物理谈到理论推导。 周培源当时就在现场,作为北京大学的副校长,他正在推动一项大胆的教育改革,打破苏联模式建立中国自己的理科教育体系,这份改革方案在很多人看来过于激进,但毛主席看过后只说了四个字:可以试试。 有了最高层的支持周培源开始大刀阔斧的改革,他在北大设立了理论物理研究室,亲自讲授流体力学,更重要的是他改变了过去只重视应用、轻视基础研究的倾向。 到了1973年形势已经大不相同,文革的冲击让科研工作几乎停滞,许多科学家被下放劳动,但就在这个最困难的时期,杨振宁再次来到北京。 这次见面的场景让所有在场的人终生难忘,毛主席的身体已经极度虚弱,助手搀扶着他走进会客厅,尽管如此当谈到规范场理论时,他的眼睛突然亮了起来,这个理论能解释强相互作用吗,杨振宁惊讶于他对前沿物理的了解。 谈话持续了一个多小时,当会谈结束所有人都站起身来,毛主席试图起身但失败了,他的腿已经无法支撑身体的重量,短暂的沉默后他伸出略微颤抖的手:来博士,拉我一把。 杨振宁快步上前双手握住那只手,小心地将他扶起,那一刻没有人说话,周培源后来回忆,他当时的感受只有两个字心疼。 这次会面成了转折点,杨振宁意识到,中国的科学事业需要更多实际的帮助,他开始频繁往返中美之间,每次都不是空手而来,他带回了最新的教材,帮助采购实验设备,甚至亲自检查从美国运来的每一根电缆是否完好。 1980年代初,杨振宁做了一个重要决定到清华大学任教,他的统计力学课堂总是爆满,学生们拼命记笔记,生怕遗漏任何一个细节,他的板书很慢,但每一个公式都写得工工整整。 有学生问他为什么这么大年纪还要亲自教书,他的回答很简单:中国最缺的不是论文是人才。 与此同时,周培源也在为中国科研体系的重建奔走,他提出的理工结合模式,后来成为中国高等教育的基本框架,他培养的学生中,有十几位后来成为院士。 改革开放后中国科技发展进入快车道,从两弹一星到载人航天,从高铁到5G,每一项成就背后,都能看到那一代科学家打下的基础,正如一位院士所说:没有当年的布局,就没有今天的爆发。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!