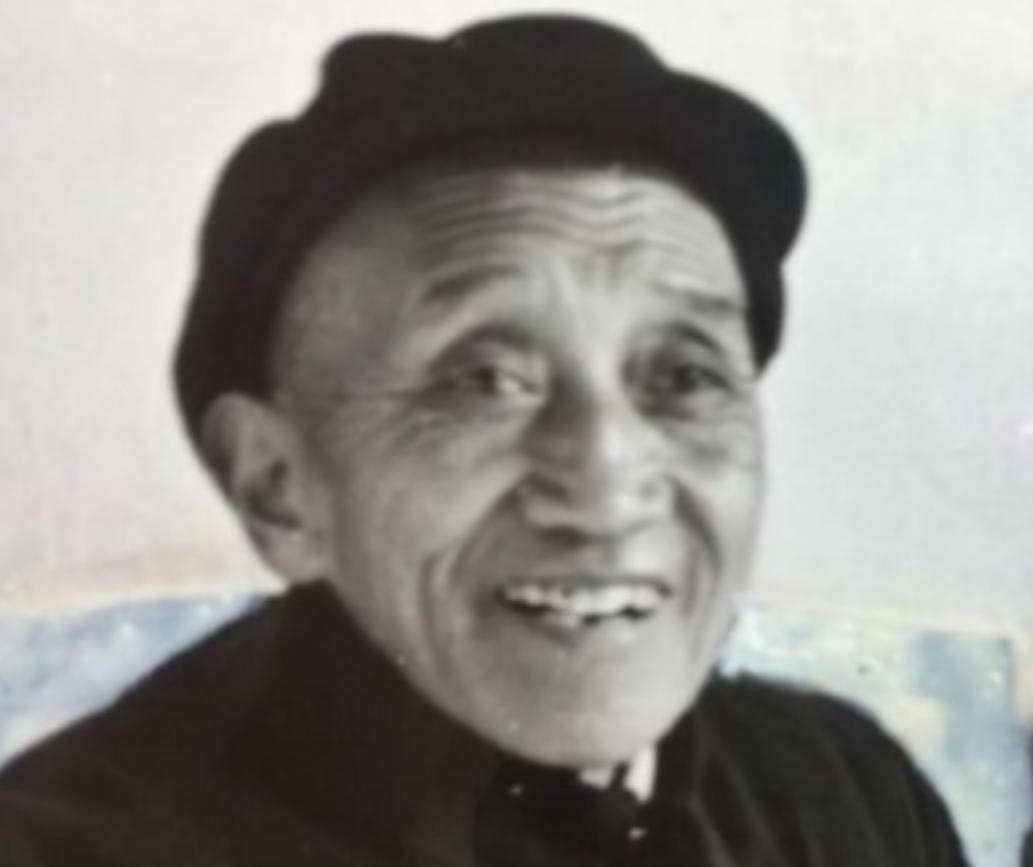

志愿军被俘最高将领吴成德,回国后被开除党籍军籍,生活艰苦,1996年,吴成德将军在84岁高龄时与世长辞。他的一生可谓传奇而坎坷,经历了人生的大起大落。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 抗美援朝战争期间,志愿军第180师代政委吴成德的人生轨迹如同一部浓缩的历史纪录片,记录着那个特殊年代革命军人的忠诚与坚守。 这位1912年出生于山西运城的军人,用他跌宕起伏的一生诠释了什么是真正的革命气节。 吴成德出生于一个书香门第,自幼接受良好教育。 师范学校毕业后,他本可以安安稳稳地当一名小学教师,但目睹国家危难,他毅然投笔从戎。 1937年,当抗日的烽火燃遍中华大地时,25岁的吴成德加入了八路军。 凭借较高的文化水平和坚定的革命信念,他很快在部队中崭露头角,从基层政治干事逐步成长为一名优秀的政治工作干部。 在解放战争期间,吴成德随部队转战南北,参加了多次重大战役。 最令人难忘的是在强渡汝河的战斗中,他身先士卒,站在齐腰深的河水中指挥架桥,敌人的炮弹在身旁爆炸也毫不退缩。 这种与战士同甘共苦的作风,使他在部队中赢得了崇高威望。 1950年,朝鲜战争爆发。 当时已任180师政治部主任的吴成德刚做完胃部手术,组织上原本安排他留守后方。 但他撕掉病假条,在请战书上按下血手印:"我熟悉这支部队,战场上不能没有政工干部!" 就这样,他带着未痊愈的伤口,毅然踏上了朝鲜战场。 1951年4月,第五次战役打响。 180师奉命在伊川郡阻击美军第10军。 面对五倍于己的敌军,吴成德协助师长制定了"三线防御"战术,以灵活机动的作战方式与敌人周旋。 在炮火连天的战场上,他始终与一线官兵在一起,用实际行动鼓舞士气。 5月24日,当师部接到突围命令时,吴成德在战地医院发现了300多名无法行动的伤员。 面对参谋人员的再三催促,他坚定地说:"带不走伤员,我算什么政委?" 这个决定改变了他的人生轨迹。 在随后的日子里,他带领伤员们在深山老林中与敌人周旋,度过了极其艰难的14个月游击生活。 1952年7月,在弹尽粮绝的情况下,吴成德不幸被俘。 在釜山战俘营,美军通过叛徒指认得知了他的真实身份。 敌人用尽各种手段企图使他屈服:电刑、假枪毙、利诱,甚至伪造"悔过书"。 但吴成德始终坚贞不屈,在一次面对国际观察员时,他当场撕毁敌人伪造的声明。 并且义正词严地表示:"你们可以消灭我的身体,但消灭不了中国人的骨气!" 1953年停战协议签订后,吴成德终于回到祖国。 但是等待他的不是鲜花和荣誉,而是严格的政治审查。 在那个特殊时期,被俘经历被视为政治污点,他被开除党籍和军籍,下放到辽宁盘锦农场进行劳动改造。 在漫长的二十八年里,他白天在盐碱地里辛勤劳作,夜晚就着煤油灯撰写申诉材料。 有人劝他低头认错,他却始终坚信:"我若低头,如何对得起牺牲的战友们?" 转机出现在1982年。 随着政策调整,中央军委重新审查志愿军被俘人员的历史问题。 年届七旬的吴成德终于获得平反,恢复了党籍和军籍。 令人感动的是,他将补发的工资全部捐献给希望工程,用于资助贫困学生。 当被问及原因时,他动情地说:"比起长眠朝鲜的战友,我已足够幸运。" 晚年的吴成德过着简朴的生活,但他始终关心着国家的教育事业。 直到1996年去世,他一直在默默资助贫困学生,但始终拒绝留下真实姓名。 在他去世后,亲人才发现一个装满汇款收据的铁盒,这些收据记录了他晚年默默奉献的善举。 其中最令人动容的是一张1994年的剪报,上面是希望工程"大眼睛"女孩的照片。 背面有他亲笔写下的一句话:"饿过的人,更知道读书的珍贵。" 吴成德的人生经历折射出特殊历史背景下个人命运与国家命运的紧密相连。 从战场英雄到被审查对象,再到最终获得公正评价,他始终保持着对理想信念的坚守。 这种在逆境中不改初心的精神品质,正是革命军人最可贵的品格写照。 如今,当我们回顾这段历史时,不仅应当记住战场上的硝烟烽火。 更应当记住那些像吴成德一样,在漫长岁月中始终保持铮铮铁骨的普通军人。 吴成德的故事也让我们思考:什么是真正的英雄? 英雄不是从未失败过的人,而是在遭遇挫折后依然能坚守信念的人。 英雄不是永远站在聚光灯下的人,而是在黑暗中依然能发出微光的人。 吴成德用他的一生告诉我们,忠诚不是一时的热血,而是一生的坚守。 气节不是顺境中的高歌,而是逆境中的沉默坚守。 主要信源:(红色山西网—— 吴成德;赴朝爱国忠诚将领的故事)