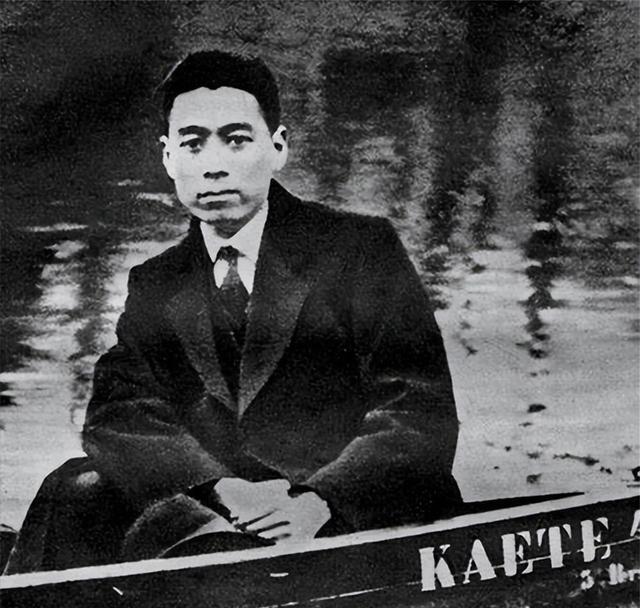

周恩来病逝前有3个遗愿,邓小平:全部不答应,毛主席:答应一个。 1976年1月8日,周恩来总理逝世的消息震动全国,而更引人关注的是他生前留下的三个遗愿:不保留骨灰、不开追悼会、不搞遗体告别。 这些请求背后,不仅是一位政治家对身后事的极致简化,更暗含了特殊历史节点下的政治考量。 令人意外的是,邓小平等人直接反对“,毛主席则只批准了“骨灰不保留”一项。这场围绕遗愿的博弈,折射出1976年中国政局的微妙平衡与周恩来的最后坚持。 周恩来在生命最后阶段,始终保持着惊人的清醒,据贴身警卫回忆,即便癌细胞已全身扩散,他仍坚持仪表整洁,甚至让卫士用剪刀替自己修剪胡须,只因“不想让北京饭店的师傅看到病容难过”。 这种克制同样体现在他对身后事的安排上。,早在1956年,周恩来与邓颖超便约定死后火化并撒掉骨灰,认为“从保留骨灰到不保留骨灰,是殡葬习俗的彻底革命”。 而病重期间,他两次约见邓颖超的秘书赵炜,强调“骨灰撒掉是为人民服务”,并直言“如果我先死,大姐可能无法实现我的愿望,必须由中央决定”。 这种安排既是对传统丧葬观念的挑战,也暗含了对“四人”可能借追悼仪式大做文章的防备。 周恩来提出三个遗愿时,正值“四人”频繁干扰工作的敏感时期,据医疗组成员回忆,周恩来曾坦言:“为了党和国家的前途,我必须活下去,哪怕多一天、一小时,‘四人’就不敢明目张胆兴风作浪”。 这种心态使得他的遗愿超越个人范畴,成为政治姿态,例如,“不开追悼会”可能为避免“四人”操控舆论,而“骨灰不保留”则彻底杜绝了未来有人借墓地搞个人崇拜的可能。 但邓小平在追悼会问题上的坚决反对,实则出于稳定民心的需要,当时民众对周恩来的悼念情绪已如暗涌,若完全取消仪式,反而可能引发更大动荡。 李先念在会上直言:“不搞追悼会无法向全国人民交代”,最终政治局一致同意保留追悼环节。 毛泽东对周恩来遗愿的批复,体现了政治权衡,他批准“骨灰不保留”,或因这与中央提倡的火葬改革方向一致,且周恩来早年平坟还田的实践已有先例。 但追悼会一事上,毛泽东未直接表态,默许了邓小平等人的意见,值得注意的是,追悼会前一日,工作人员为毛泽东诵读悼词时,他“难以控制情绪,失声痛哭”,却因身体原因未出席仪式。 周恩来骨灰的撒放过程充满隐秘色彩,邓颖超原想亲自参与,但因“目标太大”改由警卫高振普、张树迎等人执行。 1月15日追悼会后,骨灰盒从人民大会堂经地下通道转移,改用斯大林赠送的旧吉姆车掩人耳目,至通县机场由一架农用安-2飞机撒放。 选择的地点蕴含深意:第一把骨灰撒在北京上空,象征与首都人民同在,第二把落于密云水库,呼应周恩来对水利工程的重视,第三把投入天津海河,纪念其青年时代在津的革命起点,最后一捧则撒于黄河入海口,寓意归融民族摇篮。 这种设计远超普通葬礼,成为一场无声的政治宣言。 周恩来的遗愿与中央的调整,凸显了个人意志与集体政治的碰撞,邓颖超在转达遗愿时强调:“恩来是党的人,一切由组织决定”,但她私下对警卫坦言:“实现遗愿是我对他的最后安慰”。 而执行撒放任务的高振普后来透露,骨火化后连普通骨灰盒都未装满,剩余部分只能暂存花瓶,这一细节刺痛了许多工作人员。 另一方面,所谓“总理遗言”的民间流言案,则反映了公众对周恩来真实立场的猜测。 周恩来逝世前后的种种细节,展现了一位政治家在极限状态下的理性与坚守,他的遗愿虽未全数实现,但骨灰撒放的彻底性,恰似其一生风格——不占一寸土地,不留半分余地,却让山河水土皆成纪念碑。 而毛泽东与邓小平的不同态度,也映射出那个时代领导群体在情感、政治与历史评价间的艰难取舍。 这段往事之所以至今引人深思,正因为其中包含的不仅是悼念,更有关权力、原则和人民意志的永恒命题。