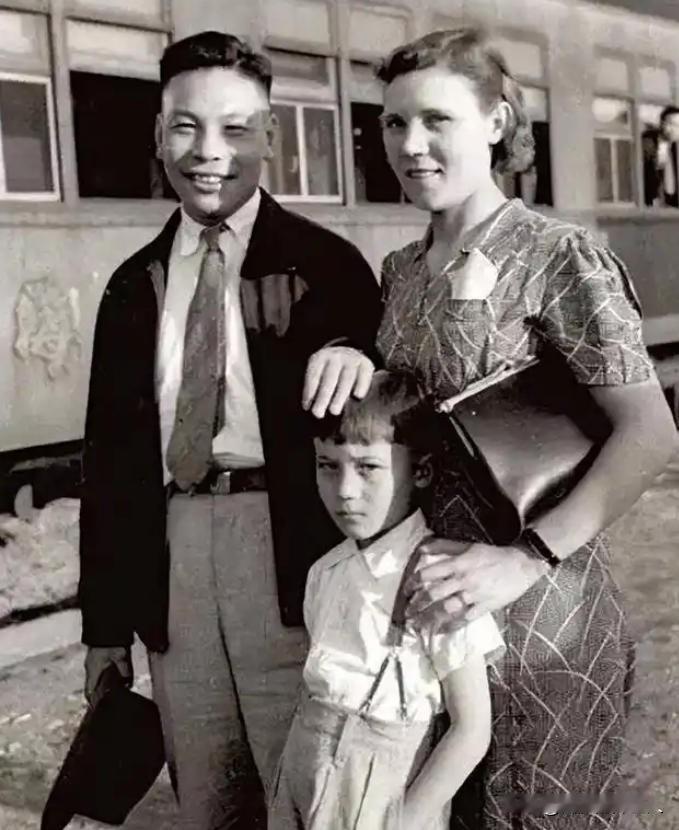

1939年,蒋经国的妻子蒋方良正在屋内行走。突然,她脱了自己的衣服,从楼上跑到楼下,兜了一圈,又噔噔噔地跑上了楼。仆人因此受到惊吓,慌忙给她披上衣服…… 主要信源:(怀化新闻网——独守空房积郁成疾:蒋经国夫人裸奔事件) 深秋的午后,浙江溪口镇的蒋家老宅笼罩在一片寂静中。 宅院里的梧桐树叶开始泛黄,偶尔有几片飘落在青石板上。 23岁的蒋方良独自坐在梳妆台前,望着镜中穿着旗袍的自己。 这个来自苏联的姑娘,来到中国已经两年,却依然感觉与这个东方古国格格不入。 窗外传来仆人们细碎的脚步声,他们正在为晚宴做准备。 蒋方良勉强能听懂一些中文词汇,但那些快速交流的方言对她来说仍像天书。 她轻轻抚平旗袍上的褶皱,想起刚来中国时学习穿这种服饰的笨拙模样。 当时她总是系错盘扣,走起路来也别扭得很。 宅院深处忽然传来孩子的哭声,是她的长子蒋孝文醒了。 蒋方良急忙起身,却在匆忙中绊到了椅子。 这一跤似乎摔碎了她长久以来维持的平静,积压的情绪如潮水般涌上心头。 她开始撕扯身上的旗袍,那些精致的盘扣纷纷崩落,丝绸布料在她手中变成碎片。 仆人们闻声赶来,被眼前的景象惊得不知所措。 只见蒋方良光着身子在宅院里奔跑,用俄语大声哭喊着。 老管家最先反应过来,急忙取来一件外衣为她披上。 其他仆人则手足无措地站在原地,有人悄悄别过脸去。 这时,远处传来汽车引擎声,是蒋经国从外地回来了。 他看到院子里的混乱场面,眉头微皱,却没有立即发作。 而是先让仆人们散去,然后轻轻扶着妻子回到屋内。 蒋经国能说流利的俄语,他低声询问着事情的缘由,语气中带着疲惫。 蒋方良哽咽着诉说这些日子的孤独: 语言不通的困扰,文化差异的隔阂,还有对远方亲人的思念。 她说起前几天试图给苏联的姐姐写信,却发现信件都要经过严格检查。 最让她难过的是,唯一能说上话的婆婆毛福梅不久前在日军空袭中遇难,这让她失去了最后的精神依靠。 蒋经国沉默地听着,他最近公务繁忙,又要应对复杂的政治局势,确实忽略了妻子的感受。 他想起1935年在苏联乌拉尔机械厂初遇时的场景, 那时18岁的芬娜(蒋方良的俄文名)还是个活泼开朗的姑娘。 如今站在他面前的,却是个被思乡和孤独折磨的妻子。 夜幕降临,宅院渐渐恢复平静。 仆人们小心翼翼地收拾着院子,不敢多言。 蒋经国安排医生为妻子检查身体,又嘱咐厨房准备些俄式餐点。 他意识到,需要给妻子更多关怀,但在那个特殊年代,身为政治人物的他,往往身不由己。 这次事件后,蒋方良的生活悄然发生着变化。 蒋经国特意请来一位懂俄语的家庭教师,既教她中文,也陪她聊天。 仆人们的态度也变得更为恭敬,虽然文化隔阂仍在,但至少表面上的尊重多了几分。 然而,有些裂痕一旦产生就很难完全弥合。 蒋方良渐渐学会将情绪隐藏得更好,她开始认真学习中式礼仪,努力适应中国的生活方式。 但在夜深人静时,她还是会拿出从苏联带来的旧照片,默默凝视着照片中那个扎着麻花辫的年轻姑娘。 岁月流转,蒋方良在中国度过了大半辈子。 她亲眼看着孩子们长大成人,也经历了白发人送黑发人的悲痛。 晚年时,曾有白俄罗斯的家乡人邀请她回国定居,但她最终选择留在中国。 也许对她而言,这片土地已经承载了太多的记忆,无论是甜蜜的还是苦涩的。 2004年冬天,蒋方良在台北去世,结束了她传奇而又复杂的一生。 她的故事,不仅是一个跨国婚姻的缩影,更是一个时代变迁的见证。 从苏联姑娘到中国媳妇,她的人生轨迹折射出大时代下个体命运的无奈与坚韧。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!