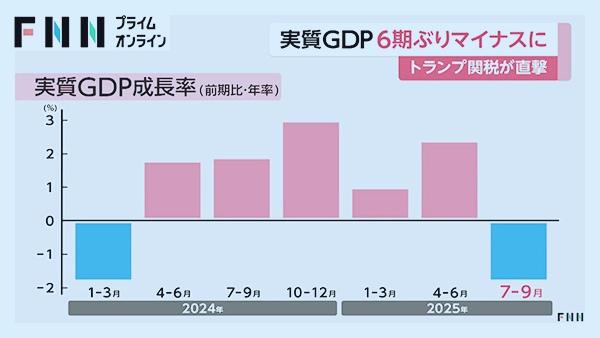

美国经济危机四伏,为80年代以来最差。这场由人工智能泡沫吹起的虚假繁荣,正将美国拖入自上世纪80年代以来最危险的境地。 近日,作为全球焦点的芯片巨头英伟达,公布了一份看似亮眼的财报。 数据显示其第三季度营收高达570.1亿美元,这一数字点燃了市场的短暂狂欢,推动其股价在盘后一度大涨超过6%。 然而,资本市场的热情并未持续太久。股价的快速回调似乎在暗示,这场盛宴背后隐藏着不为人知的秘密。 有敏锐的观察者发现,英伟达内部人士和一些顶级投资机构,正在悄悄抛售股票,锁定利润。 客观上看,英伟达的业绩确实惊人,其数据中心业务收入占比高达九成,几乎以一己之力撑起了人工智能产业的硬件基础。 但财报中一个不起眼的细节,却暴露了其致命的弱点。 这份财报显示,英伟达总收入的61%仅仅依赖于四大客户,包括微软、谷歌和Meta等云服务巨头。 这种极高的客户集中度,意味着其业绩的稳定性完全系于少数几家公司的采购意愿之上。 更深层次的问题在于,高盛的一份报告揭示了其中可能存在的猫腻。 报告指出,英伟达约有15%的销售额,可能来自于一种被称为“循环交易”的模式,即英伟达先投资初创客户公司,再由这些公司反过来向其采购芯片。 这种左手倒右手的资本游戏,无疑让其570亿美元营收的真实性大打折扣。 这不再是简单的商业合作,而更像是一种精心设计的财务技巧,目的就是为了在账面上创造出繁荣的假象。 与此同时,英伟达首席执行官黄仁勋一边高调宣称云端GPU“已全部售罄”,一边却是公司库存的急剧攀升。 财报数据显示,截至第三季度,英伟达的库存总额已飙升至197.84亿美元,库存周转天数更是从第一季度的58.64天猛增到117.5天。 这些冰冷的数字与“供不应求”的市场宣传形成了鲜明对比。 如果产品真的如此抢手,为何会有天量的库存积压在仓库里?这恐怕只有一个解释:真实的市场需求正在显著放缓。 资本的嗅觉总是最灵敏的。近期,包括桥水基金、软银,乃至被誉为“硅谷风投教父”的彼得·蒂尔在内的一众顶级资本,几乎都在同一时间点选择了大幅减持甚至清仓英伟达股票。 他们的行动,比任何华丽的辞藻都更能说明问题。 当最聪明的钱都在争相离场时,普通投资者所看到的,或许只是一个即将破灭的巨大泡沫。 而英伟达,仅仅是美国经济系统性风险的一个缩影。 将视角从科技行业移开,整个美国经济的根基同样在动摇。 一个规模高达1.7万亿美元的私募信贷市场,近期也出现了裂痕。 美国私募信贷巨头Blue Owl因基金合并失败而面临流动性危机,投资者赎回请求激增。 这背后,是建立在借贷基础上的金融旁氏化趋势。无论是企业还是个人,都在疯狂举债。 尤其是消费者领域,“先买后付”模式的泛滥,正在积累一个巨大的隐性窟窿,随时可能引爆。 政府层面更是债台高筑。目前,美国国债总额已达到惊人的37.8万亿美元,占GDP比重超过124%。 每日产生的巨额利息,正在疯狂挤占本应用于教育、基建等关键领域的投资。 更具反噬效应的是特朗普政府时期遗留下来的关税政策。 这项将平均有效关税税率提升至1934年以来最高的政策,正沉重打击着美国的进口贸易,并最终由普通民众买单。 达拉斯联储的调查显示,高达60%的零售商和70%的制造商都表示关税对业务造成了负面影响。 据测算,这项政策导致每个美国家庭年均损失高达2400美元。 由于不久前长达35天的政府停摆,关键的港口货运数据被延迟公布,但进口大幅萎缩已是公开的秘密。 目前,美国企业正依靠消耗现有库存来维持运营,但这终究不是长久之计。 一旦库存消耗殆尽,而新的货物供给又因关税壁垒无法及时跟上,一场凶猛的通货膨胀很可能在2026年初席卷而来。 即便白宫现在调整关税,新货物从下单到运抵也需要至少两个月的时间,远水解不了近渴。 经济的困境最终会传导至就业市场。 最新的数据显示,美国10月份的失业率已攀升至4.44%,更令人担忧的是,25岁以上拥有本科学历的失业人口占比创下历史新高,超过190万人。 这表明,即便是过去被认为是社会中坚力量的高学历群体,如今也面临着严峻的就业压力。 当消费的主力军失去收入来源,这个占GDP七成的消费引擎还能转动多久,需要打上一个大大的问号。 综合来看,无论是科技股的虚假繁荣,还是企业与消费者的债务泡沫,亦或是关税政策的反噬,所有迹象都指向一个结论: 美国正面临着自上世纪80年代以来最糟糕的经济状况。 当美国深陷内部的结构性危机无法自拔时,一个更加多极化的世界格局,或许将以前所未有的速度加速到来。