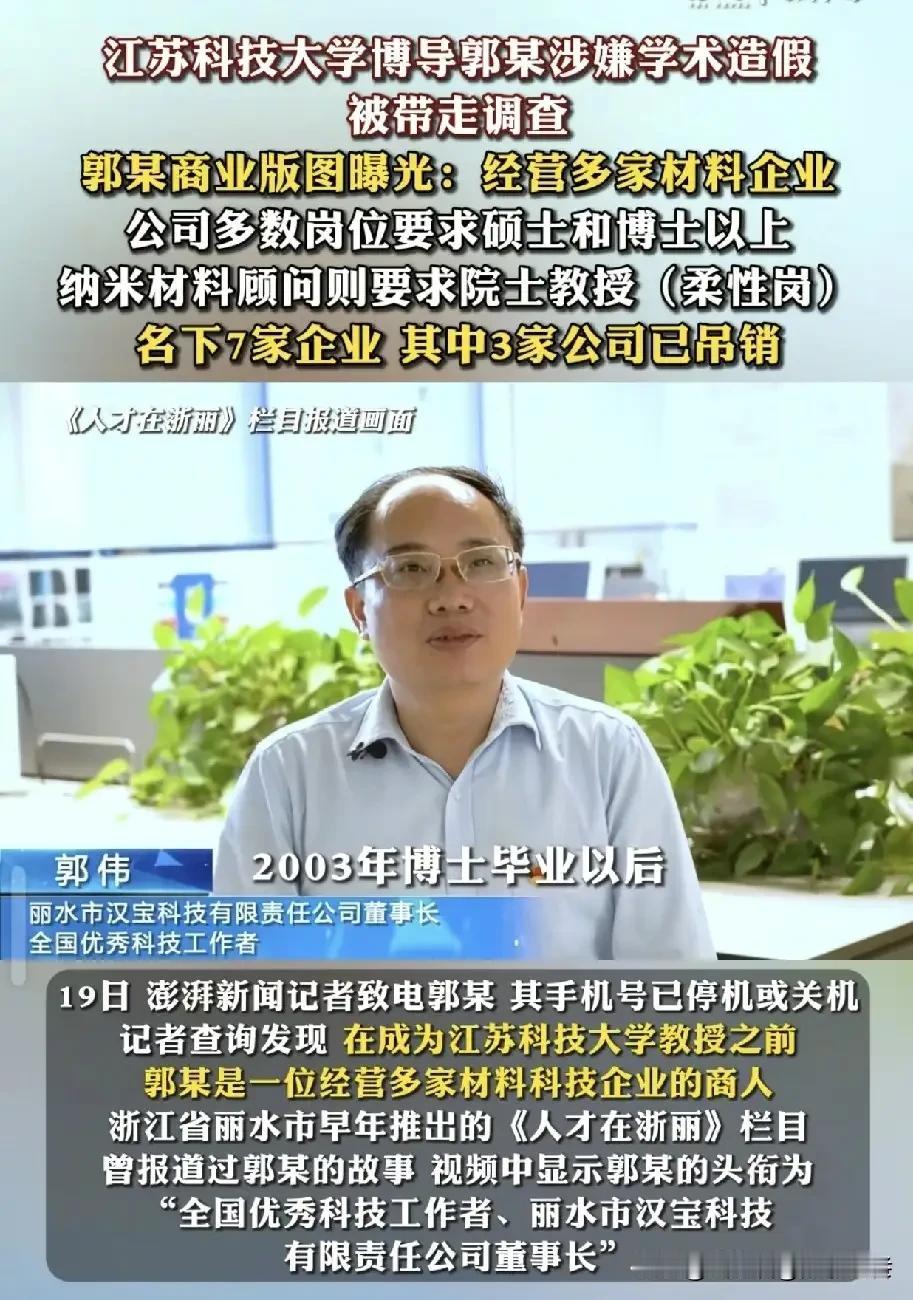

江苏科技大学的郭伟在学术造假方面也是登峰造极了! 然而,令人震惊的是,这位“学术巨星”背后的真相,却令人扼腕叹息。表面上,他似乎是学术界的“成功人士”,一份高薪、一个光鲜的头衔,似乎代表了他在科研和教学上的实力。但当我们深入挖掘,却发现这其中隐藏着令人不寒而栗的黑暗角落。 从他发表的论文中,似乎总能找到“令人怀疑”的痕迹:一些研究结果的重复率极高,数据的真实性令人质疑,甚至有多篇论文被指控存在数据造假的嫌疑。人们不禁要问,学术造假这种“技术活”,究竟是如何在他手中“登峰造极”的?难道只是一种“潜规则”或是“暗箱操作”的产物?更令人心寒的是,这些虚假的光环,竟然得以在学术界长久存在,甚至获得了官方的认可和支持。 这不仅是一场个人的丑闻,更折射出整个学术生态的深层次问题。我们要问:在一个以“真”字为根本的学术体系中,虚假和造假何时才能被彻底清除?难道我们要用一场“扫黑除恶”的行动,才能让那些披着“学术光环”的“假大师”无处遁形吗?答案或许就在我们的手中——只有我们每一个人都保持一份清醒和底线,才能让学术的天空重新变得纯净。 更令人愤怒的是,这种以“吹牛”为“技术”的现象,正在逐渐侵蚀青少年的科研信仰。看到这些“学术造假”的例子,年轻的科研人员和学生们会不会开始迷茫?他们会不会觉得,只要有关系,有背景,就能“混过关”,那还需要真正的努力和真诚吗?这无疑是对学术精神的极大亵渎,也是对未来科研生态的巨大伤害。 面对这样的“学术造假大师”,我们不能只是一味指责。更应该反思:我们的制度是否足够严密?我们的惩戒机制是否到位?如果没有坚决的打击和高压的整顿,只会让“郭伟”们越走越远,成为学术界的“毒瘤”。而作为公众,我们更应保持理性,呼吁正义,用舆论的力量推动制度的完善,为那些真正努力、坚守底线的科研工作者发声。 “学术的纯净,需要每一个人的守护。”这不仅仅是一句口号,更是一份沉甸甸的责任。我们期待有一天,郭伟这样的“顶级造假大师”被彻底揭露,净化学术环境,让真正的科学精神得以光耀。毕竟,唯有真诚与诚信,才能让学术的天梯越走越高,越走越远。而我们,作为社会的每一个观察者和守望者,也都应成为这场“清洗行动”的一份力量。