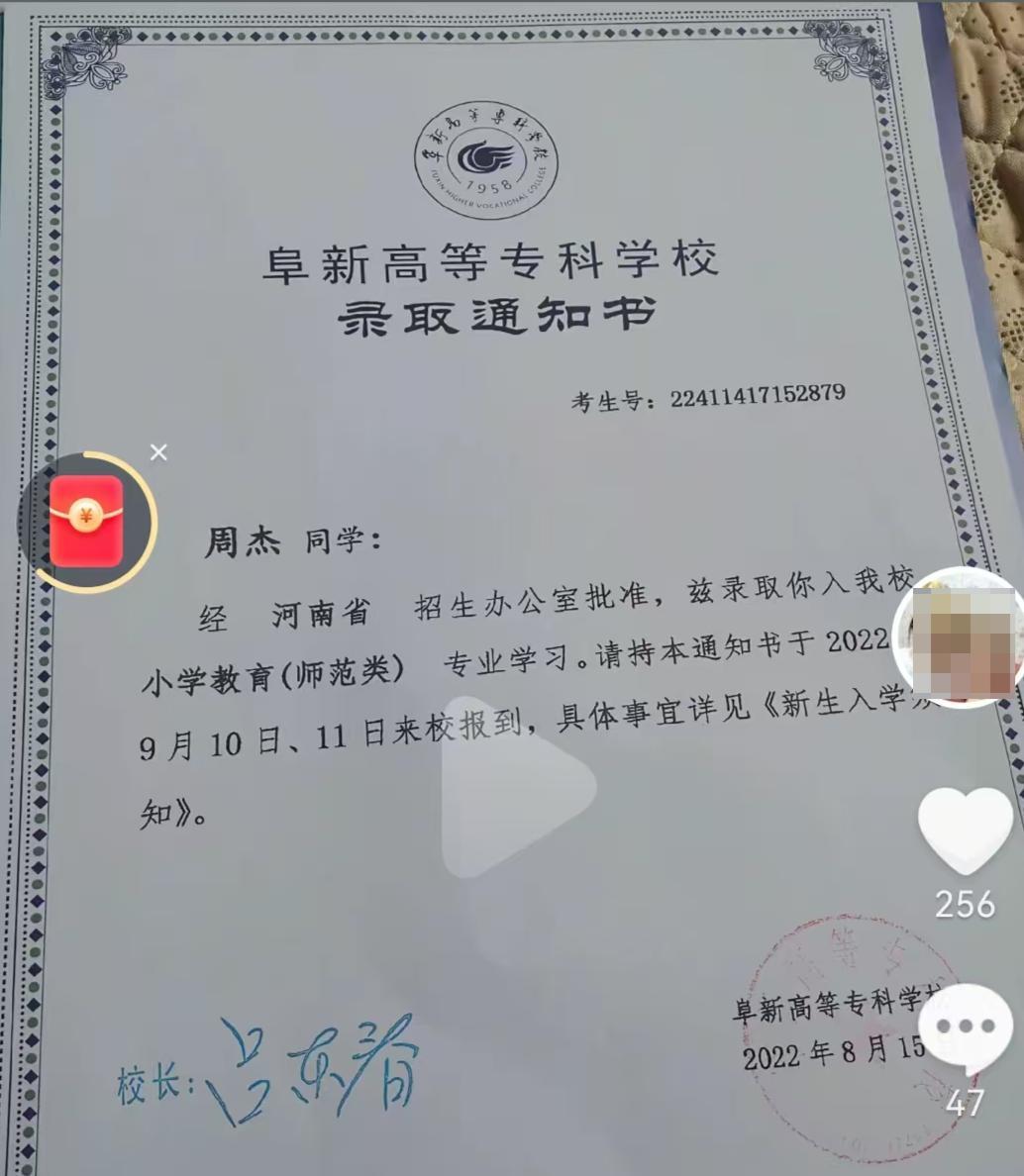

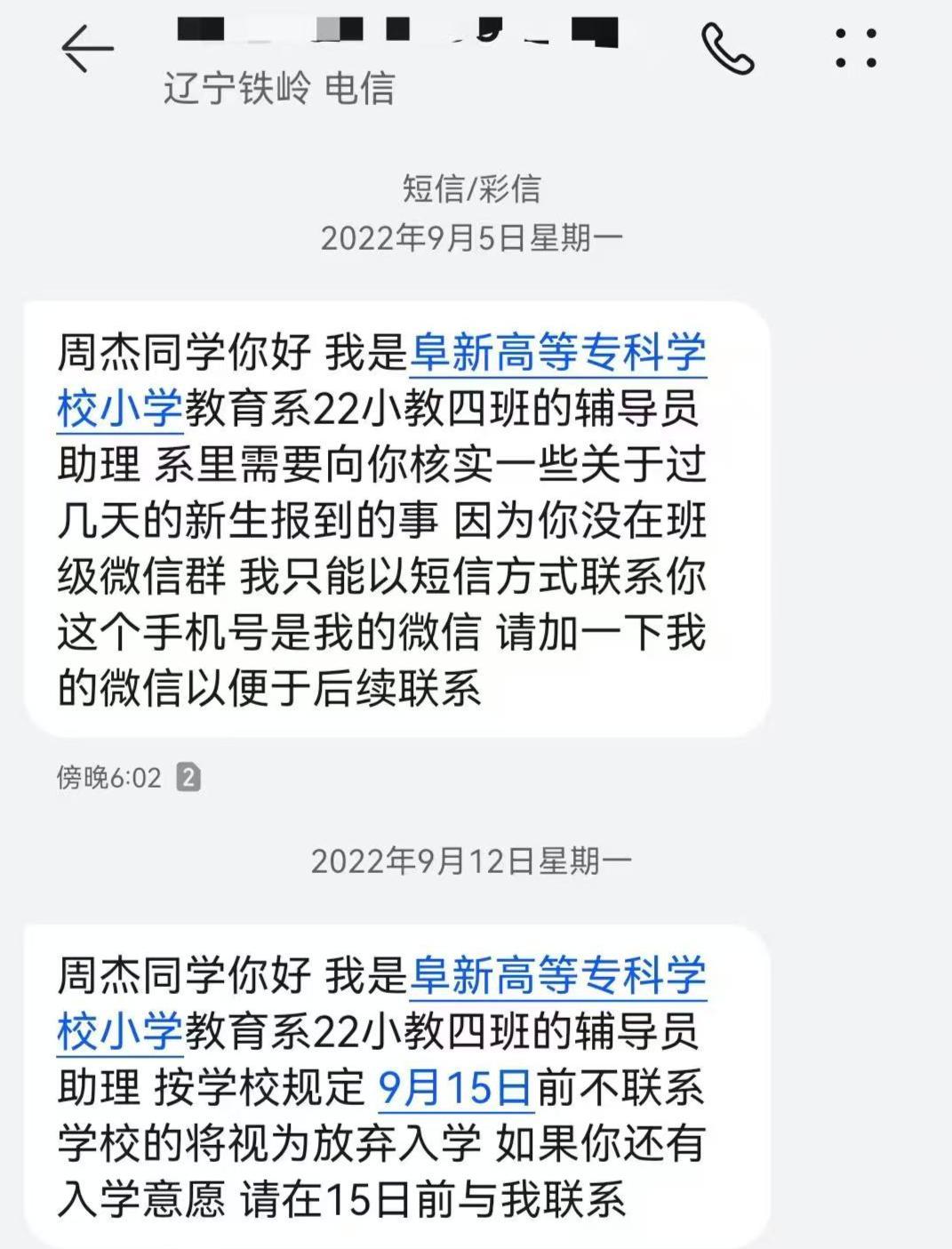

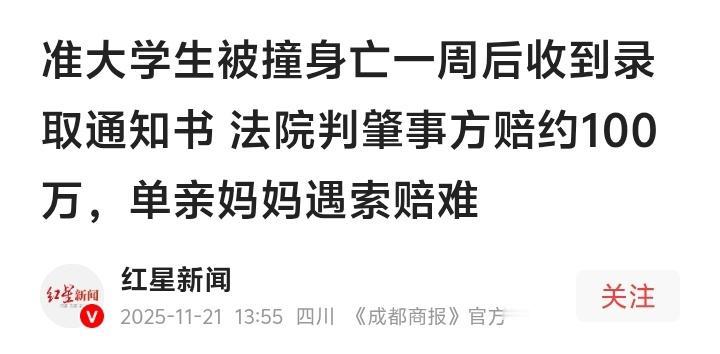

准大学生录取通知书送达前七日魂断醉驾轮下,单亲妈妈三年追讨百万赔款执行无望,泣诉司法困境 (來源:紅星新聞) 那个盛夏的清晨,21岁的周杰骑着电动车赶往驾校。颍河大道的风拂过她稚嫩的脸庞,这个刚从河南沈丘县北杨集乡倪寨村走出的姑娘,怀里揣着成为小学教师的梦想。她不曾想到,六点五十五分的十字路口,一场醉驾引发的车祸将永远切断她与未来的联结。 抢救室里,医生记录下“创伤性脑疝、肺挫伤、多脏器衰竭”的诊断书时,辽宁省阜新高等专科学校的录取通知书正在邮路上疾驰。王女士颤抖着接过印着“小学教育(师范类)”字样的信封时,女儿已在冰冷的停尸房躺了整整七天。那个总说“妈妈等我当老师让你享福”的姑娘,再也看不见自己名字与大学校徽并列的荣光。 肇事者张某的档案里叠着三份寻衅滋事行政拘留记录。这个未满十九岁的青年,在取保候审期间再次无证醉驾,将油门踩成送葬的鼓点。法院判决书中“家庭困难无能力支付”的辩解,与死者枕下珍藏的师范生培养计划形成残酷对照。九十五万七千元赔偿金,在单亲母亲二十一年的含辛茹苦面前,薄得像张苍白的纸。 讲台上永远空缺的座位刺痛着现实。辅导员助理连续发送的入学提醒短信,最终变成发给天堂的未读消息。当校方得知缺席真相时发出的那声叹息,是否能穿透司法执行的铜墙铁壁?三载春秋流转,判决书从卷边泛黄到电子归档,王女士攥着强制执行申请书的指节早已僵硬。 监控录像里失控的轿车,撞碎的何止是一个少女的青春?那些被醉驾碾过的家庭,往往要在赔偿难与惩戒轻的双重夹缝中艰难呼吸。当“尽最大努力承担”沦为空洞修辞,当交强险缺失的车辆依然驰骋在法制轨道上,每起悲剧都在叩问社会治理的深层病灶。 网友的愤慨如潮水漫过社交平台。建议“以劳抵债”的呼声与“醉驾等同故意杀人”的激辩相互碰撞,折射出公众对司法裁量权的复杂期待。在某个平行时空里,周杰或许正站在九月明媚的教室里,带领孩子们朗读“野火烧不尽,春风吹又生”。 黄昏的倪寨村口,王女士仍保持着远眺的习惯。她手机里存着女儿手写的愿望清单:“给妈妈买按摩椅”“带学生春游”“办留守儿童补习班”。这些墨迹晕染的梦想,如今都凝固在判决书数字组成的墓碑上,等待一场可能永远不会到来的救赎。 醉驾赔偿 司法执行 单亲母亲