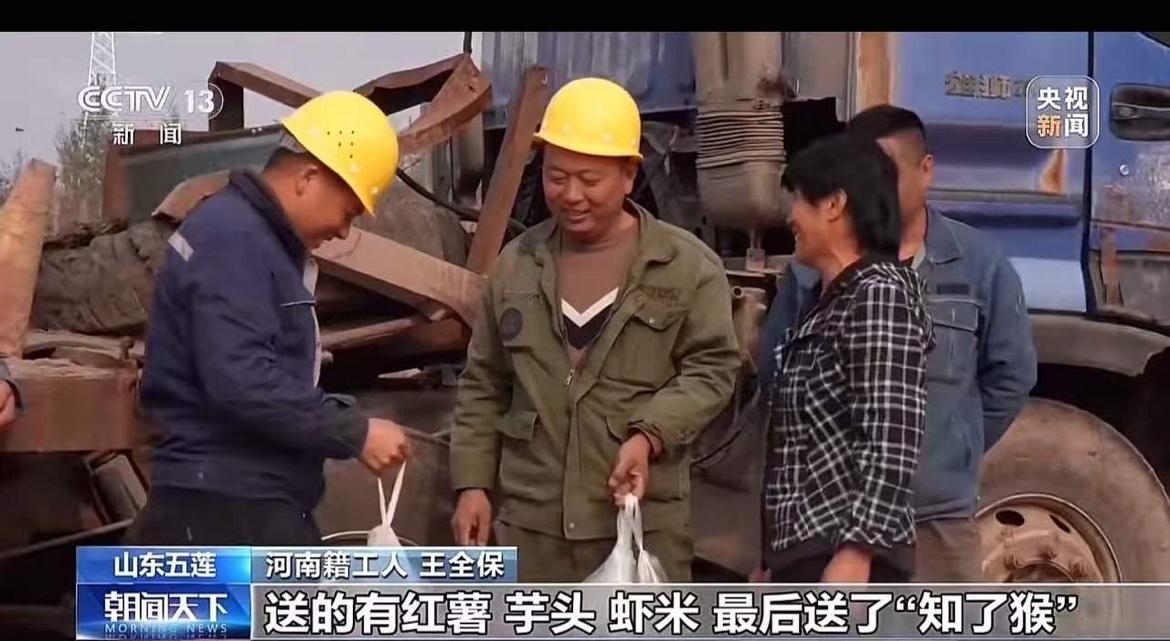

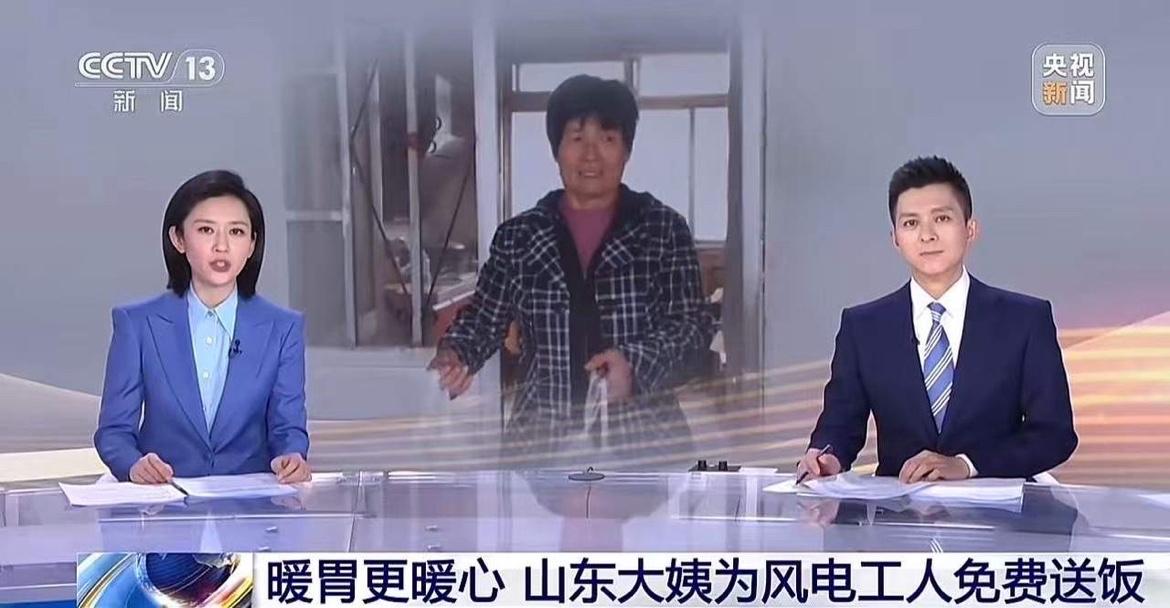

“这个山东大妈火到央视新闻!”山东,12位河南籍工人在这里施工安装风电项目,当地一个大妈看到他们吃的很差,连续多日免费为12位河南籍工人送饭送水!而工人们知恩图报,让这个故事变得更加温暖人心!网友:山东人的可贵之处,即使身处底层,不太富裕,依然有非常高的道德品质,因为他们是孔孟之乡! 时间回到2025年11月初的一个清晨,地点依然在山东日照的海风风电现场。海雾还未散去,巨大的风机像一排排铁骑,守在海岸线前线的工人们正忙着把螺栓拧紧、把线路拉牢。12名河南籍工人在这里施工安装风电设备,彼此之间已经用“工友、兄弟”来称呼。 他们来自郑州、信阳、洛阳等地,背着行李般的口袋,带着普通工人特有的疲惫与坚韧,日复一日地与海风、混凝土、钢筋打交道。可 who would have thought,一件看似微小的事却在这片海域掀起暖意的涟漪。每天中午,工地外的临时食堂并不宽敞,饭菜简单、份量有限,很多人只能拼凑着撑着吃完。就在这时,一位被当地人亲切称呼为“张阿姨”的山东大妈走进了他们的生活。张阿姨是日照本地人,七十来岁,嘴角总是带着和善的弧度。她没有高声宣告的慷慨,也没有夸张的宣传,只是在每天中午时分,拎着两只保温饭盒和一大桶热汤,出现在工地围栏之外。她先是用目光打量着每个人的饭量,再把温热的菜汤递上,口中不多话,只说一句“吃好了,继续干。”她的手心里,仿佛有一种从海风里生长出来的温柔力量,能让人暂时忘却劳累的痛。 这连续多日的免费送饭送水,不是新闻里的“善举轰炸”,而是一种日常的、看得见的坚持。工人们起初有些局促,怕打扰这份“好意”,但当一位名叫赵海的河南小伙儿说出“谢谢,我们心里感到很温暖,可以多干两小时活儿”的谢语时,现场的空气像被点亮了一下。于是,工友们开始用“回报”来回答这份善意:自发地把自己的午餐里多出的碗筷整齐地摆好,把热水瓶盖拧紧后让张阿姨也能方便使用;有的还把手机里的照片做成小小的“感谢墙”,贴上“日照海风温暖我们”的字样。 这份以爱心回应爱的互动,迅速在工地上形成了可见的正向循环。人们在紧张的施工节奏中找到了暂停的理由,笑声多了,互相之间的问候也多了。夜晚回到宿舍,来自河南的工友们会把白天的工作记录下来,互相打气;他们把眼前的困难,当作一段共同的记忆,留作回望时的温习。有人说,这种互助是一种“底层也有光”的表现;也有人说,这正是孔孟之乡的气质在现代生活中的真实映射。 社媒很快把这段温暖放大。央视新闻转发报道、地方电视台做专题,网友们纷纷上传“爆点”段子和感人细节。有人写道:“山东人的可贵之处,不是他们多富有,而是在身处底层时,仍然坚持道德底线,愿意把自己的温度传递给他人。”也有人追问:“如果没有这样的善举,我们又如何看待自己、看待社会?”这不是简单的赞美,而是一种对日常善举的再认知:当城市在快速扩张、产业在升级换代,真正让人心安的,是那些不喧嚣的点点滴滴。 更深的意义在于,这样的善行并非孤立事件,而是一面镜子,照出人性的多面:有时偏见、焦虑、竞争会让人忘记彼此的存在;而在海风、铁螺栓、热汤之间,人们学会了更负责任地对待彼此。当河南工人把随手写下的“感谢张阿姨”的字条贴在宿舍墙上时,他们也在向自己证明了一点:只有彼此关照,才有力量继续向前,才能让艰苦换来成长,换来更美好的明天。 这场看似普通的温暖事件,正在被更多人用不同的方式传递与延展。有人提议把这类“海风温暖计划”制度化,成为跨区域施工现场的常态化善举;也有人把目光投向更广的社会层面,希望通过企业社会责任、志愿者组织的联动,让类似的温暖在更多城市落地生根。它告诉我们:正能量不是一次性爆发,而是持续的、可复制的社会动力。 当夜幕降临,海风仍在吹,灯光透过风机的叶片洒下,工地上仍有灯光点亮。张阿姨的身影渐渐淡出人群,但她留下的温度,已经化作无形的力量,激励着12位河南籍工人,也激励着每一个在日常中愿意付出的人。愿这样的故事,继续在更多城市、更多角落发生。你愿意把身边的温暖讲给更多人听吗?评论区,等你来讲述你身边的类似瞬间。日照农民工 日照网红老奶奶