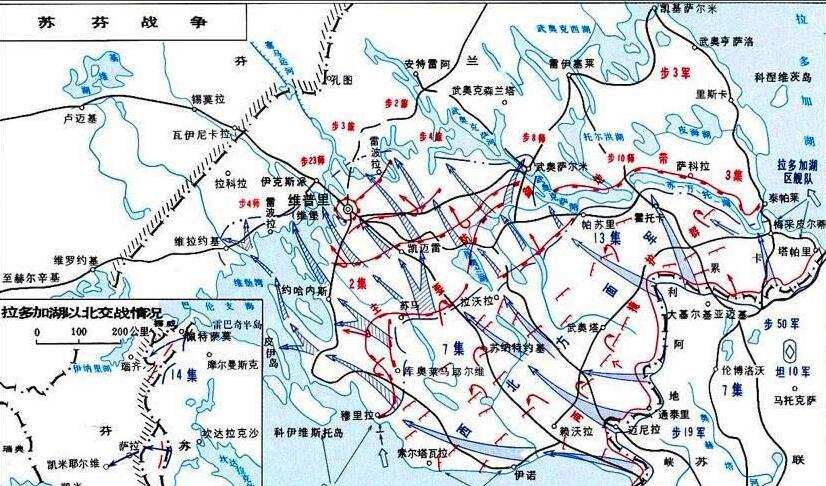

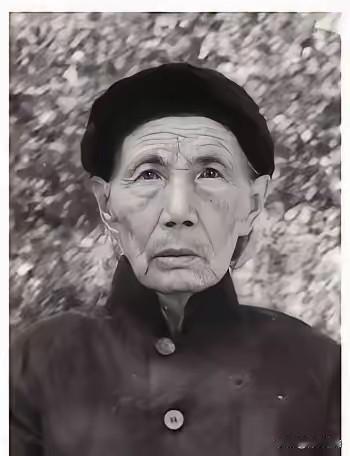

1937年,西路军连长和3名战友被敌人活埋在炸坍塌的煤窑中,就在他们感觉呼吸越来越费劲时,窑洞深处突然传来一道声音:“喂,你们还活着吗?” 杜万荣时任西路军30军89师267团2连连长。 声音带着沙哑,却像惊雷炸在几人耳边。杜万荣猛地撑起身,胸口的碎煤块硌得生疼,他嘶哑着回应:“活着!你们是哪个部分的?”黑暗里传来摸索的声响,片刻后,几道微弱的光晕晃了过来——是几名同样被困的红军战士,手里攥着半截燃剩的火把。原来这处煤窑早有废弃的支巷,敌人炸塌主巷时,他们恰好躲进了支巷才保住性命。 煤窑里空气稀薄,每说一句话都要喘半天。杜万荣摸出怀里的水壶,倒出仅有的几滴水,挨个递到战友嘴边。他想起三天前的战斗,马家军的骑兵像潮水般扑来,全连的子弹打光了,战士们就用红缨枪捅、用石头砸,最后还是被敌人打散。他和这3名战友突围时误入煤窑,没成想被敌人发现后直接炸塌了洞口。 “连长,咱们还能出去吗?”一名年轻战士的声音带着哭腔。杜万荣按住他的肩膀,指尖触到对方渗血的伤口。他没直接回答,而是说起了倪家营子的死守战——那时他头部受重伤,炮弹掀翻炮楼顶盖,他第四次倒下后还是爬起来喊战士们上楼御敌,直到李先念政委带着援兵赶到。“马家军能炸塌窑口,炸不垮咱们的骨头。”这话既是说给战友,也是说给自己。 窑洞深处的战士递来几块干硬的青稞饼,那是他们藏在怀里的最后口粮。几人分着吃了,碎屑掉在地上都捡起来塞进嘴里。杜万荣借着微弱火光打量四周,发现窑壁有处土层相对松软,便摸出腰间的刺刀开始挖。其他几人见状立刻跟上,没有工具就用手刨,指甲缝渗出血也不停歇。 外面偶尔传来敌人的马蹄声,每一次声响都让人心提到嗓子眼。有次泥土簌簌往下掉,大家立刻停手屏住呼吸,直到声响远去才继续。受伤的战友疼得浑身发抖,却死死咬住嘴唇不发出一点声音,他说不能拖累大家,要活着出去再杀敌人。 挖了整整一夜,土层终于透出一丝光亮。杜万荣凑过去仔细听,确认外面没有敌人动静,才指挥大家小心扒开最后一层土。新鲜空气涌进来的那一刻,几人忍不住大口喘气,眼泪混着煤尘往下流。他们没敢停留,借着晨雾掩护,朝着祁连山的方向摸索前进——那里有西路军分散突围的队伍在集结。 后来杜万荣才知道,那段时间西路军已到了最艰难的时刻。马家军纠集十万兵力围追堵截,红军没有根据地依托,弹药粮食全靠缴获,2万多人的队伍打到最后只剩几千人。很多战友要么战死沙场,要么被俘后遭虐杀,像他这样从活埋中逃生的,全凭一口气和战友间的互助。 煤窑里的遭遇成了杜万荣一辈子的烙印。他常说那时支撑大家的不是希望,是信念——相信红军不会亡,相信能赶走侵略者,相信受苦的百姓能过上好日子。那些在黑暗中递来的青稞饼、一起刨土的手掌,比任何武器都有力量。 西路军的西征是悲壮的,7000名战士战死,5600人被俘遭害,但他们用鲜血吸引了大量敌人,有力策应了河东红军的战略行动。像杜万荣这样的幸存者,后来大多重返战场,把窑洞里的坚守带到了更多战斗中。 这些故事不该被遗忘。它们藏在祁连山的风雪里,藏在煤窑的泥土里,藏在每一位幸存者的伤痕里,诉说着什么叫革命意志,什么叫生死与共。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。