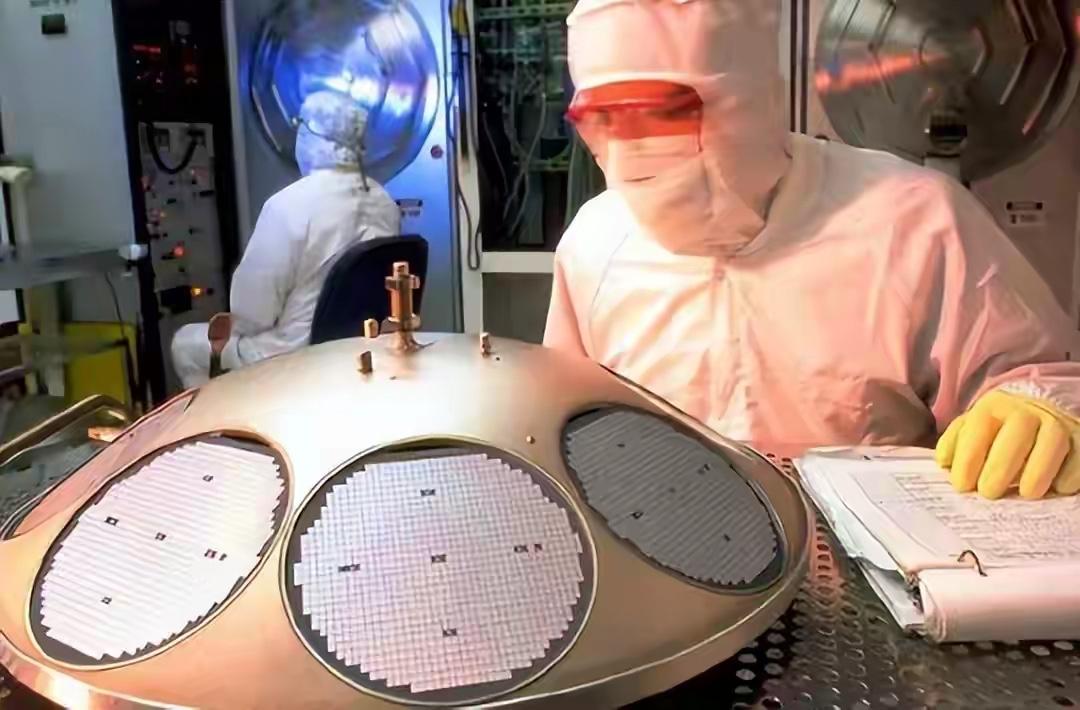

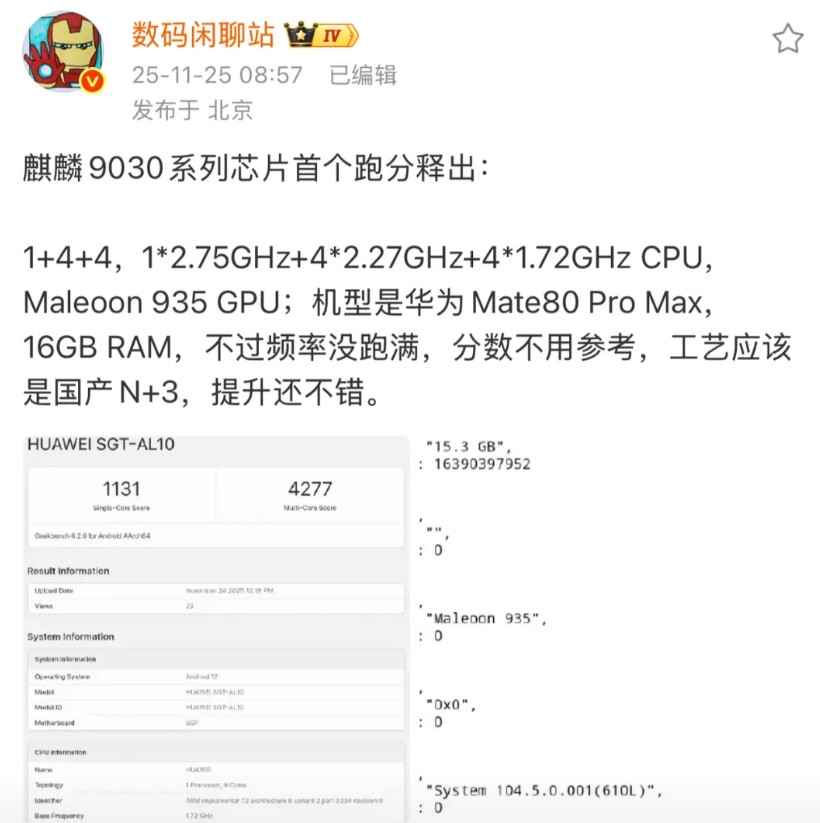

打破光刻机封锁,首台国产光刻机交付,外媒:中西差距越来越小了 中国半导体行业迎来了一场真正意义上的“破圈时刻”。在全球芯片制造竞赛愈发激烈的今天,光刻机这块“卡脖子”难题终于迎来了转机。 上海微电子首台28纳米浸没式光刻机正式交付,一脚踢开了外界的技术围堵。 各大外媒的关注点一下子聚焦到了中国,纷纷感慨中西之间的差距正悄悄拉近。有人说,这是中国半导体史上的高光时刻,也是全球产业链格局变化的新拐点。 说到光刻机,懂行的都知道,这玩意儿就是芯片制造的“心脏”。美国早早盯上了它,从2019年起不断收紧半导体设备出口管制,2023年又拉上荷兰、日本“组团”封锁,把ASML的高端设备出口通道几乎堵了个死。 荷兰政府的态度也变得极为强硬,连售后服务都要单独审批。中芯国际这些中国企业,眼瞅着设备短缺,产能一度受影响,日子过得相当紧巴。 ASML那边虽然嘴上说影响有限,心里其实也清楚,部分订单没法交,钱也不好赚。美国想通过技术封锁让中国芯片企业“掉队”,但没想到,这波压力反倒成了中国自主创新的催化剂。 中国这边没有选择坐以待毙。国家重拳砸向半导体研发,各路企业和高校像打了鸡血一样冲在第一线。上海微电子研制出了90纳米光刻机,紧接着又盯上了28纳米浸没式光刻机。 北京大学的团队在光刻胶缺陷检测等相关技术上取得突破,助力晶圆良率提升。中国科大也不落后,琢磨出了无掩膜深紫外技术,为芯片制造打开了新思路。 到2023年,国产半导体设备的市场份额已有显著提升,个别环节甚至能干掉国外一半以上的产品。说到底,封锁没能把中国人难住,反倒让产业链上的每一个环节都加速成长。 2025年1月,真正的“里程碑”出现了。上海微电子那台SSA/800-10W 28纳米浸没式光刻机,正式完成交付。 别看名字有点拗口,这台设备用上了国产193纳米激光器,能适配350纳米到28纳米的制造需求,相关性能指标达到行业成熟水平。 哈尔滨工业大学也没闲着,谭久彬院士团队研制的“甚多轴高速超精密激光干涉仪系统”分辨率做到了0.3纳米,为光刻机精度提升提供了关键支撑。 要说产业协同,国内的中微半导体、上海新阳也在蚀刻和光刻胶等领域轮番上阵。2024年中国光刻胶市场规模冲到114亿元以上,KrF等产品国产化进度飞速推进。 中芯国际通过现有设备工艺创新实现7纳米芯片量产,长江存储的DRAM产能也稳步提升。外界分析都觉得,中国半导体设备自给率正快速提升,这速度,确实让人刮目相看。 国际媒体这时候的关注点也开始转变。英国的财经媒体认为,中国通过工艺创新,把ASML的老设备用出了新花样,7纳米芯片已经量产。 日本那边觉得,中国没被美国“卡死”,反而在加速建独立的半导体生态。ASML的前任老板多次说过一句大实话,制裁只会逼着中国自己搞研发,买不到技术就自己攻克。 全球产业链也在悄然调整。中国市场的购买力巨大,2023年ASML销售额里有29%来自中国,2024年上半年直接涨到49%。 美国的半导体分析师坦言,在光刻机之外,中国在芯片制造的每个环节都有能和世界级公司掰手腕的企业。 欧洲这边,荷兰首相和德国总理都不愿意和中国脱钩,认为孤立中国没啥好处。尤其是在中国稀土出口管制升级、芯片进口额大幅下降的背景下,全球半导体格局的天平正在悄悄倾斜。 其实,类似的“技术突围”在中国历史上并不少见。上世纪五六十年代,中国工业靠着“土法上马”解决了不少难题。如今半导体行业的变局,也像极了当年石油加工、核工业的自力更生。 西方的技术封锁看似无懈可击,但面对中国市场的规模效应和产业链协同,效果正在“打折”。全球化的趋势并没有因为技术管控而逆转,反而让产业链的每个环节都变得更加多元。 中国首台28纳米光刻机的交付,这不是简单的“造出了设备”,而是整个产业链的一次硬核升级。用大白话说,这场“技术长跑”才刚刚开局,但中国已经跑在了新的赛道上。 未来的全球半导体竞争,谁更开放、谁更有创新力,谁就能在变局中占得先机。