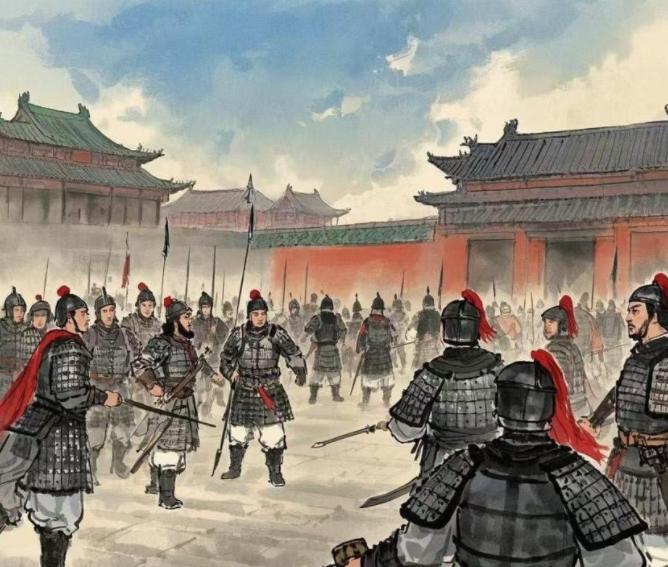

唐朝一对皇族父子,甘心放弃皇权夹着尾巴做人,反而赢得了人生 唐睿宗李旦站在洛阳宫的飞檐下,看着母亲武则天的车驾碾过朱雀大街。这位曾被权臣裴炎扶上龙椅的皇帝,此刻正把传国玺装进檀木匣——这是他人生第一次让位,时年二十五岁。 没人知道匣底压着的,是前一夜禁军统领们悄悄送来的密信,墨迹未干的"愿效死力"四字,比龙袍更让他安心。 在武周王朝的阴影里,李旦的退让是用皇权换生存的算术题。当哥哥李显被韦后毒杀,韦氏集团磨刀霍霍指向李唐宗室时,他的三儿子李隆基正带着万骑营埋伏在玄武门。 史书说李旦"素怀淡泊",实则是见过太多血色的幸存者本能——六哥李贤被废时的哭嚎,七哥李显被流放时的凄凉,母亲清洗李唐宗室时的酷吏横行,让他明白龙椅从来不是宝座,而是刑具。 所以当太平公主提议废黜李隆基时,他宁可把长子李成器外放为刺史,也不愿让儿子们重演玄武门的悲剧。 李成器的退让,则是李氏父子默契的延续。这个在武则天明堂里男扮女装跳舞的少年,曾亲眼看着生母刘皇后在正月初二的朝贺后消失于宫墙。 七年间与弟弟们幽禁在五王宅,连院子都不许踏足的日子,让他比谁都清楚:皇位争夺的终点,从来不是龙椅,而是乱葬岗的无名碑。 景龙四年那个闷热的夏夜,当父亲李旦为立储寝食难安时,李成器跪在太极殿前的青砖上,字字句句砸出深坑:"国家安则先嫡长,国家危则先有功。" 他知道,三弟李隆基的万骑营已控制了皇城,就像当年李世民的秦王府甲士。但他更知道,玄武门的箭雨会射穿所有兄弟的童年。 那些在幽禁时共享的粗茶淡饭,那些用竹枝刻在墙上的诗,那些母亲失踪后互相擦拭的眼泪。 父子俩的退让,实则是吃透了李唐皇室的生存密码。从李世民的玄武门到武则天的酷吏政治,皇族的血从来都浇在龙椅下。 李旦的三次让位,第一次让母亲称帝,换来相王府的禁军护卫;第二次让哥哥李显,避开韦后的毒酒;第三次让儿子李隆基,换来太平公主政变时的周全。 最新出土的《相王府密记》记载,他曾对李隆基说:"父不受,子乃可求。"六个字道尽权谋:当皇帝的父亲不退,做皇子的儿子就得死磕。 而李成器的"让皇帝"谥号,不是虚名——他让出的不仅是太子位,更是玄武门的刀光,是让弟弟的开元盛世不必踩着兄长的尸骨奠基。 这种退让的智慧,藏在洛阳邙山新出土的残碑里。"让,故能成其久"七个字,道破李氏父子的算计:李旦让掉的三次皇位,换来子孙211年的帝系延续;李成器让掉的太子位,换来兄弟六人终老时的衣冠冢比邻而居。 清华数字人文团队的算法显示,李旦一脉的Y染色体在唐代宗室中扩散最广,那些在权力场中早退的皇子皇孙,反而在长安城外的别业里开枝散叶。 就像李成器晚年在兴庆宫旁的五王宅,与弟弟们共享的长枕大被。当权力的血腥味散去,兄弟间的体温才是最实在的护身符。 安史之乱爆发时,李隆基在马嵬坡看着杨贵妃的白绫,突然想起父亲李旦禅位时的眼神。那个在太极宫偏殿里交出传国玺的老人,曾把三品以上官员的任免权攥在手里整整一年,直到确认儿子坐稳龙椅。 此刻的李隆基终于明白,父亲当年的"太上皇诏"不是恋权,而是用最后一点余热为子孙烫平龙椅的毛刺。 当他在成都接到李亨的即位诏书,颤抖的手最终写下《命皇太子即皇帝位诏》,这一刻的退让,让李唐王朝避免了又一次父子相残的内战。 从李旦到李成器,再到李隆基,三代人的退让构成了李唐皇室罕见的生存曲线。他们不是不爱权力,而是见过太多权力的反噬。 武则天的酷吏、韦后的毒酒、太平公主的匕首,让他们懂得龙椅的扶手刻满前任的血。当李成器在开元二十九年病逝,李隆基追封他为"让皇帝",手书的祭文里写着:"大哥事迹,身殁让存。" 这不是帝王的恩赐,而是幸存者的共鸣——在那个血色的皇室江湖里,懂得转身的人,才能让家族的血脉在史书里多流几页。