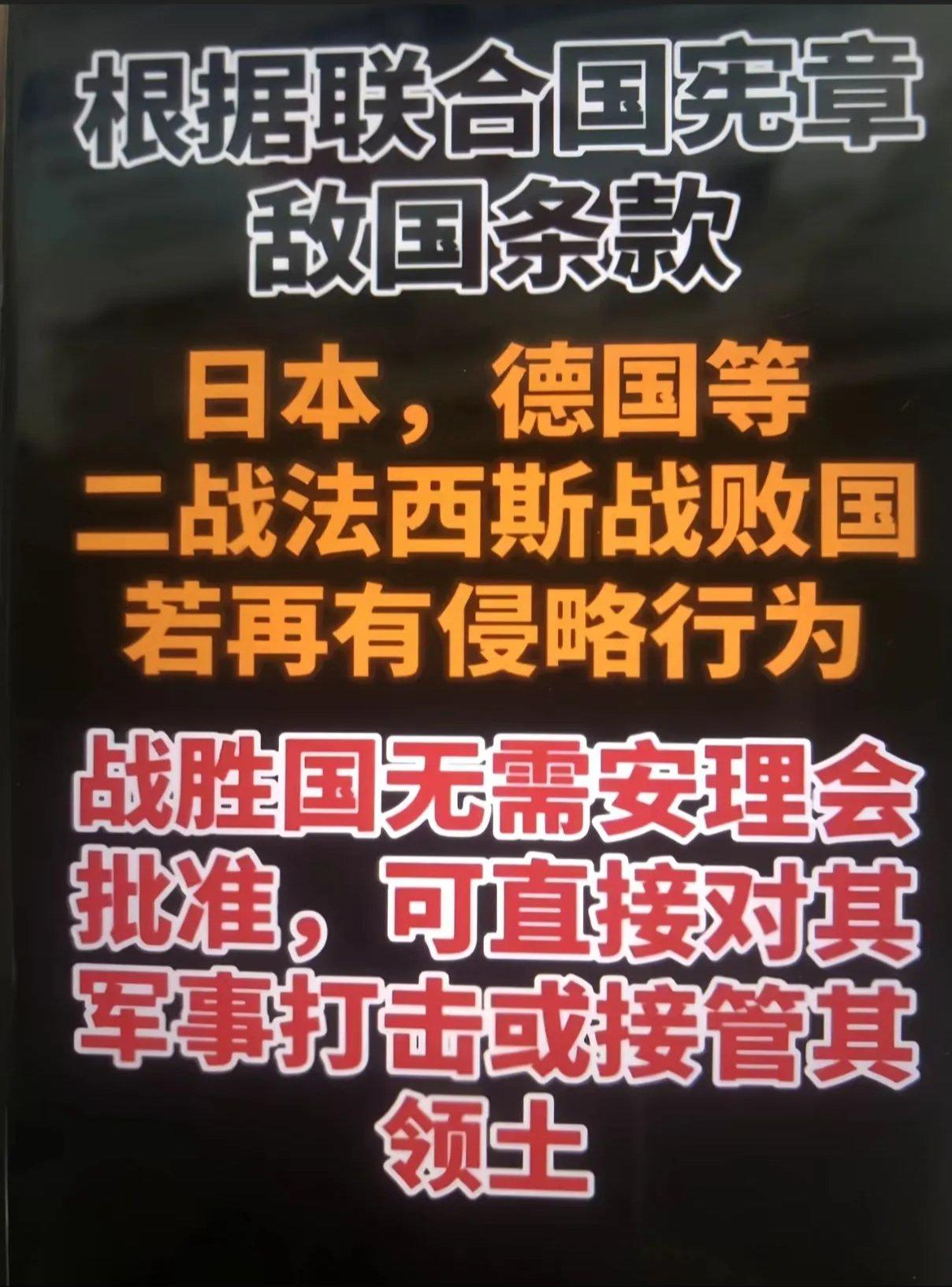

《美日安保条约》早就为“敌国条款”留了后门! 《美日安保条约》正式名称为《日本国与美利坚合众国之间的相互合作和安全保障条约》,巧妙地将条约的“联合国优先”条款与《联合国宪章》的“敌国条款”(主要指第53条和第107条)挂钩,暗示在涉及日本的“中日纷争”中,美国可能被条约本身“绑手”。 《美日安保条约》第七条:这份条约不影响、不应被解释为影响美日两国在《联合国宪章》下的权利、义务,以及联合国维护国际和平与安全的责任。 如果某个冲突被认定为“履行联合国宪章责任”,美日条约就不能“越位”。但这不是自动豁免,而是需要具体情境判断——国际法上,条约解释靠维也纳条约法公约。 “敌国条款”源于1945年宪章起草时,对二战轴心国包括日本的防范。它不是“攻打许可”,而是“集体自卫例外”。 《联合国宪章》第53条:区域组织(或盟国)针对“敌国”(二战中任何创始会员国的敌人,包括日本)采取执法行动时,不需事先安理会授权,前提是防止其“侵略政策重现”。 《联合国宪章》第107条:针对二战敌国的“战后行动”(如占领、审判)有效,不需安理会批准。 这些条款定义“敌国”为二战敌对国(如日本),目的是“预防复辟”。中国作为创始会员国和二战战胜国,有权援引——最近中国驻日使馆就引用此条款警告日本勿涉台事务,称若日本“军事干预”,将触发“自卫权+敌国条款”,中方可“先发制人”。 日本外务省回击这些条款“过时、无效”,但宪章未正式删除。1995年联大决议仅“建议”修改,需安理会五常一致同意,而中俄明确表示反对修改。 《美日安保条约》第7条确实为敌国条款留了“后门”,让美日条约在联合国语境下“矮一截”。但归根结底,国际法是“大国游戏”的道具,冲突真打起来,靠导弹而非条款。