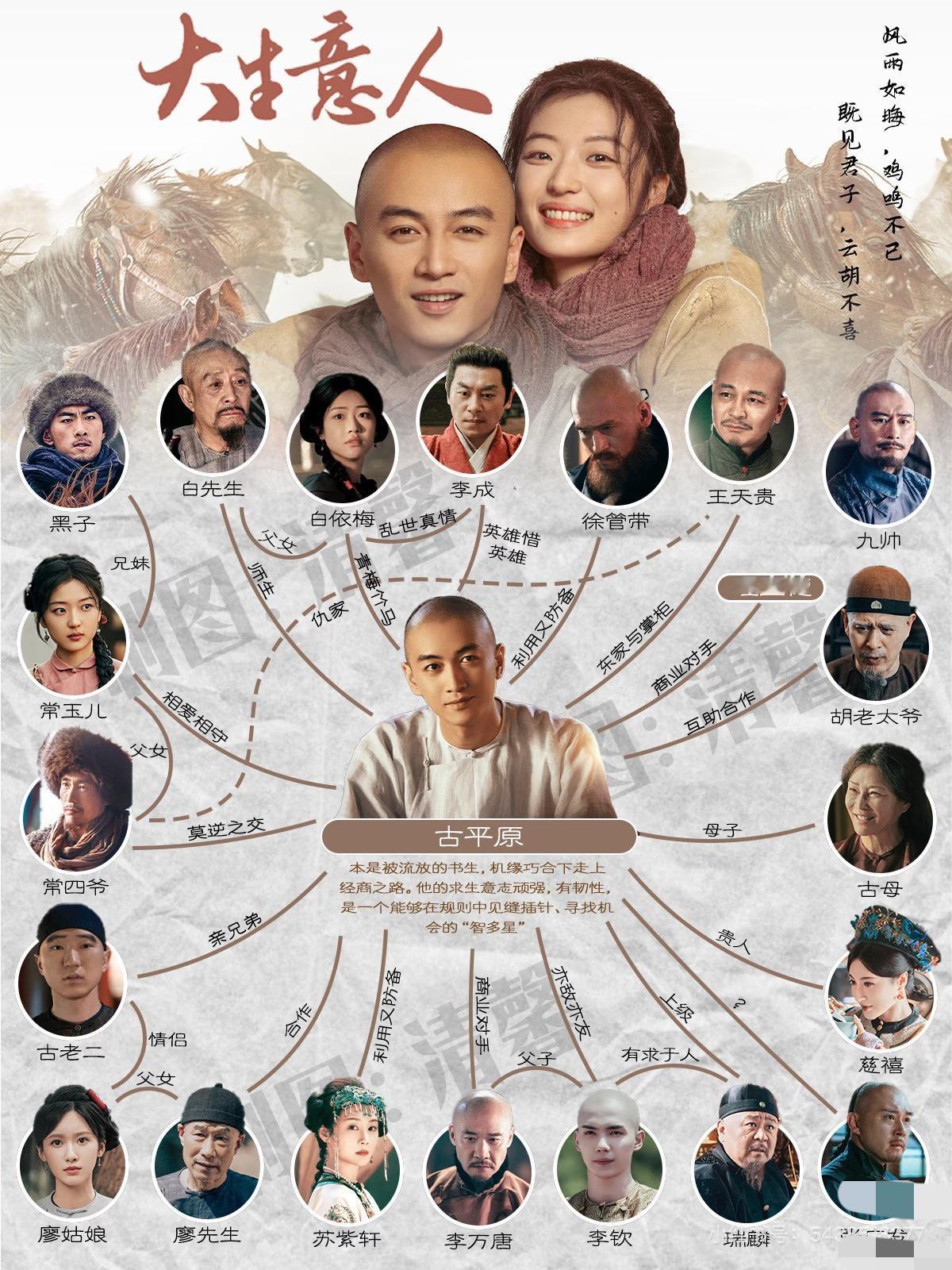

“长安鬼市根本不是唐朝的!《唐诡》最火设定竟偷换历史,编剧太敢编!剧中的地下鬼市,大家都不陌生吧?但你绝对想不到……” 这段考据挺有意思。但说编剧“骗了无数观众”,这话有点重了。看个古装探案剧,真没必要拿着放大镜去逐帧核对历史课本。 《唐诡》本来就是借着大唐背景讲奇闻异事。它的核心是“诡事”,不是“唐史”。观众喜欢鬼市,是因为它营造出了那种神秘、紧张的氛围,满足了大家对古代江湖的想象。如果把鬼市换成史书上记载的“临时小摊”,苏无名和卢凌风在那蹲一晚上就为买个炊饼,这戏还有人看吗? 艺术创作不是考古报告。完全按史实来,《三国演义》里诸葛亮借东风就得删掉,《西游记》更是离谱他妈给离谱开门。这些作品的价值,在于它们塑造了鲜活的人物和精彩的故事。鬼市作为一个戏剧舞台,它的合理性在于服务剧情,而不是还原历史。 再说了,历史本身也不是铁板一块。唐朝长安一百多万人口,管理再严,也不可能没点阳光照不到的角落。虽然史书没记载大规模鬼市,但地下有些灰色交易,完全在情理之中。编剧把宋朝“鬼樊楼”的记载挪过来,算是一种合理的艺术嫁接,让剧情更好看。这顶多算是“借壳上市”,谈不上“偷换历史”。 真正值得讨论的,不是鬼市唐朝有没有,而是这部剧通过鬼市表达了什么。鬼市里三教九流,有求药的百姓,有销赃的贼寇,有打探消息的江湖人。它其实就是个古代社会的缩影,映照出官场之外的人间百态。这种对人性的刻画,才是《唐诡》真正打动人的地方。 与其纠结鬼市属于哪个朝代,不如看看它带来的启示。好的历史剧,不是历史的复读机,而是历史的翻译官。它把古代的人情世故、智慧谋略,用现代人能理解的方式讲出来。《长安十二时辰》的望楼传信系统,历史上也没那么先进,但不妨碍它成为剧情的关键。观众通过它理解了古代信息传递的智慧,这就够了。 历史剧的“真”,不在于一砖一瓦的准确,而在于精神气质的契合。《唐诡》里的盛唐气象、人物的侠义精神,是符合我们对那个时代的想象的。这就抓住了历史剧的魂。细节上的一些移植和创造,只要逻辑自洽,观众是能接受的。 说到底,观众心里有杆秤。大家喜欢的是好故事,不是历史论文。只要故事立得住,人物有魅力,观众自然愿意买账。历史剧创作,本该在尊重历史基调的基础上,大胆展开艺术的翅膀。这既是对历史的致敬,也是对观众的尊重。