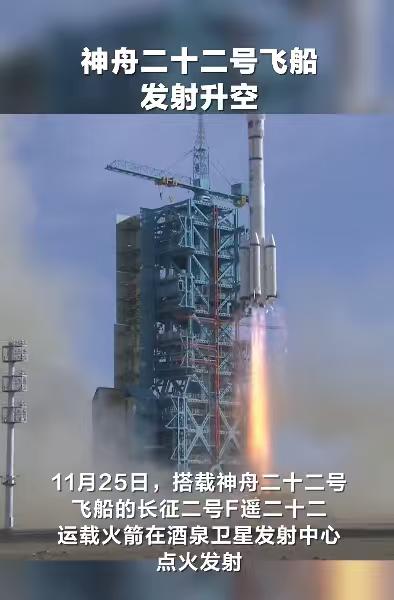

最让美西方震惊的不是我们飞船多,而是我们的神舟二十二号飞船居然以无人状态启程,满载物资奔赴空间站。 11 月 25 日中午神舟二十二号发射升空,让国际航天界重新审视中国的太空实力。没有航天员挥手致意,没有载人任务的万众瞩目,这艘无人飞船却带着沉甸甸的 “使命”,成为了全球航天领域热议的焦点。 神舟二十二号的特殊之处,在于它打破了航天领域的固有思维。过去,无论是美苏太空竞赛时期,还是如今的国际空间站运营,载人飞船和货运飞船大多各司其职,而中国这次直接让神舟飞船实现了 “角色切换”。 拆除了航天员座椅、简化了部分生命保障系统后,原本用于保障人员安全的空间和重量,全部转化为货运能力,最终实现了 600 公斤的满负荷运载,这比以往神舟系列的货运量翻了一倍还多。 更让人惊叹的是,这些物资并非简单堆砌,而是经过了精心规划 —— 既有冻干宫保鸡丁、可加热牛排等满足航天员长期驻留的营养食品,也有针对神舟二十号舷窗裂纹的专用处置装置,还有机械臂零部件、抗空间碎片材料等关键备件,每一样都精准对接空间站的实际需求。 为了让这些物资安全 “入住” 空间站,科研人员想出了特别的办法。他们把物资装进标准化货包,用航天员的收腹带固定在原本的座椅位置上,既保证了飞船飞行时的质心平衡,又最大化利用了舱内空间。 货包表面的电子标签还能让空间站机械臂自动识别定位,装卸效率比人工搬运提升了两倍。而接下来的交会对接更是考验真功夫,3.5 小时的自主快速对接,全程没有航天员手动干预,完全依赖飞船的智能系统完成。 要知道,飞船和空间站都以每秒 7.8 公里的速度高速飞行,相当于每秒绕操场两圈,在这种状态下实现误差不超过 10 毫米的对接,难度可想而知。 支撑这一技术的,是新一代星载计算机的 AI 轨迹规划、毫秒级故障备份系统,还有火箭 “分钟级” 的精准入轨控制,这些细节背后,是中国航天多年积累的硬实力。 美西方航天界的关注,恰恰源于对这些技术细节的深刻理解。他们清楚,一次无人发射,本质上是对完整载人任务流程的全系统压力测试。从发射入轨、自主导航到对接锁定、受控离轨,所有环节都和载人任务标准一致,这意味着中国航天已经具备了高度的自主性和可靠性。 对比国际空间站的运营现状,这种优势更显突出 —— 国际空间站长期依赖多个国家的飞船协同补给,一旦某个环节出现问题就可能影响整体运营,而中国通过神舟和天舟系列,构建了完全自主的天地运输体系,如今神舟飞船的功能跨界,更让这套体系的灵活性提升到了新高度。 更值得关注的是,这次任务还是中国载人航天工程的首次应急发射。此前神舟二十号返回舱因舷窗受空间碎片撞击,不符合载人返回标准,导致空间站暂时缺少备用救援飞船。 神舟二十二号的快速补位,不仅验证了 “发一备一” 安全原则的可行性,更展现了中国航天应急响应的强大能力。这种把风险前置、把保障做足的思路,正是大国航天应有的稳健风范。 而任务中验证的无人货运、重载姿态控制等技术,还能为未来的月球基地建设、火星探测等深空任务提供宝贵经验,让每一次发射都成为技术迭代的阶梯。 国际社会的热议,本质上是对一种新航天运营模式的认可。中国航天没有盲目追求 “多发射” 的数量,而是专注于构建 “安全冗余充足、资源利用高效” 的体系化能力。 这种能力不是一蹴而就的,而是通过一次又一次任务的积累,一步一个脚印打磨出来的。从神舟一号到神舟二十二号,从载人飞行到无人货运跨界,中国航天用实际行动证明,真正的强大不在于单次任务的惊艳,而在于长期稳定的可靠运营,在于面对风险时的从容应对。 神舟二十二号的旅程还在继续,它携带的不仅是物资和设备,更是中国航天的智慧与担当。当这艘无人飞船精准对接空间站时,我们看到的是技术的突破,是体系的成熟,更是一个大国对太空探索的理性与执着。 那么在你看来,神舟二十二号带来的最大突破是什么?中国航天未来还会带来哪些惊喜?欢迎在评论区留下你的看法。