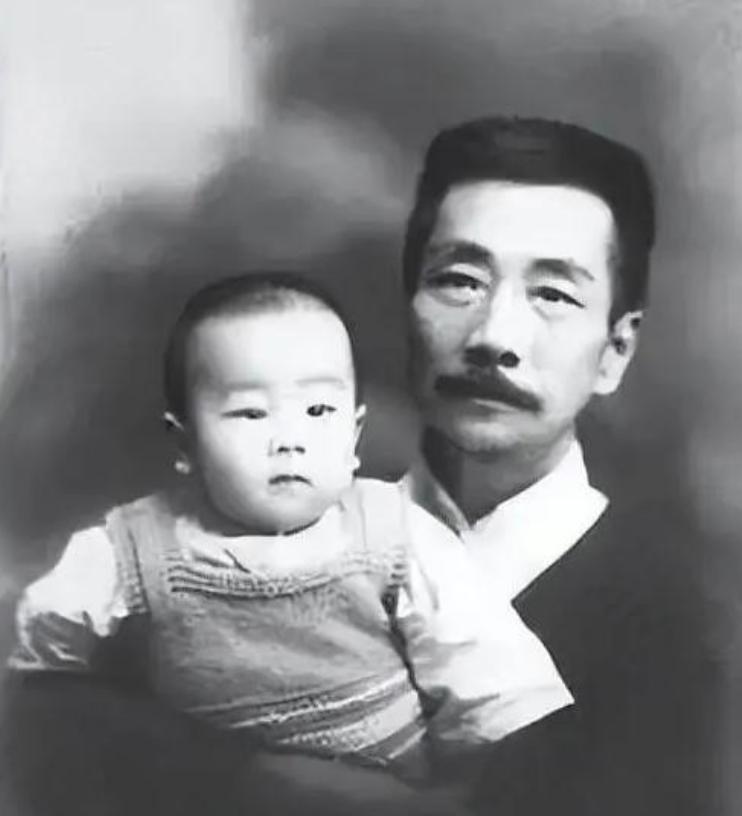

1929年鲁迅和许广平避孕失败,许广平意外怀上了儿子,一直想丁克的鲁迅,看到儿子第一眼,忍不住撇嘴说:“臭小子,怪不得如此可恶。” 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1929年的上海,鲁迅家中迎来了一个意外的生命。 这个被命名为周海婴的男婴的出生,不仅改变了一个家庭的轨迹,更在无意间成为观察那个时代社会变迁的一扇窗口。 那年鲁迅49岁,已是文坛举足轻重的人物。 他与许广平同居两年,始终秉持不要子女的理念。 在给友人的信中,鲁迅曾明确表示不愿为子孙所累的思想。 这种观念在当时的社会环境下显得格外特立独行。 为避孕,鲁迅尝试过多种方法,甚至专门向年轻朋友传授经验。 但是命运往往不按常理出牌,许广平还是怀孕了。 这个孩子的到来,让鲁迅内心充满矛盾。 一方面,他担忧育儿会占用写作时间,影响他针砭时弊的社会责任。 另一方面,作为中年得子,内心也不免泛起涟漪。 最终,鲁迅接受了这个意外,但要求许广平继续以"秘书"身份示人,以免引起不必要的议论。 生产当日的情景充满惊险。 32岁的许广平属于高龄产妇,那个年代的医疗条件有限,分娩过程异常艰难。 接生医生几次走出产房,向鲁迅询问危急时刻的抉择。 每次鲁迅都毫不犹豫地回答要保大人。 这句话背后,折射出他与传统观念截然不同的价值观。 在传宗接代思想仍根深蒂固的年代,鲁迅将伴侣的生命置于首位,这种选择令人深思。 当婴儿的啼哭声终于从产房传出时,鲁迅的表情复杂。 他仔细端详这个皱巴巴的新生儿,半是感慨半是调侃地说出那句著名的话。 这句话看似随意,却流露出知识分子面对生命奇迹时那种特有的、用幽默掩饰感动的复杂心理。 给孩子取名时,鲁迅摒弃了文人常有的咬文嚼字,直接选用"海婴"二字,意为"上海出生的婴儿"。 这种朴实无华的命名方式,与他那些犀利泼辣的文章形成鲜明对比,展现了他作为普通人的一面。 育儿的日子并不轻松。 鲁迅白天奋笔疾书,晚上还要帮忙照看孩子。 有次他外出买回三块饼干,本想留一块给牙牙学语的海婴,却因自己嗜甜全部吃完。 回家后,他幽默地对许广平解释。 这些生活片段,让我们看到了一个更加立体的鲁迅。 不仅是那个横眉冷对的批评家,也是会为生活琐事烦恼的普通人。 鲁迅对儿子的教育方式也颇具特色。 他反对体罚,主张尊重儿童天性。 在给友人的信中,他写道要尊重孩子的天性。 这种教育理念,在当时的主流观念中,显得尤为超前。 但是,幸福时光总是短暂。 1936年,鲁迅因病去世,那时海婴年仅7岁。 在生命的最后时光,鲁迅最放不下的就是这个幼子。 他在遗嘱中特意嘱咐孩子要踏实做人。 这句话,既是对儿子的期许,也是对那个特定时代的无奈。 许广平在鲁迅去世后,独自承担起抚养海婴的责任。 她精心保存鲁迅的手稿,将丈夫的文学遗产完整地交给后世。 而海婴最终选择了一条与父亲截然不同的人生道路。 他考入北京大学物理系,后来成为我国原子能领域的专家。 这个选择,或许正是对鲁迅教育理念的最好印证:尊重个体的自由发展。 值得一提的是,在这个特殊的家庭结构中,还有一位默默无闻的女性,朱安。 作为鲁迅的原配夫人,她始终守在绍兴老家,照顾鲁迅的母亲,从未有过怨言。 即使得知许广平生下儿子后,她也只是默默流泪,继续尽着儿媳的本分。 这个传统女性的遭遇,折射出那个时代更多普通女性的命运。 回顾这段历史,我们看到的不仅是一个文坛巨匠的家庭生活,更是一个时代转型的缩影。 鲁迅与许广平的自由结合,挑战了传统的婚姻观念。 他们对子女的教养方式,突破了封建家长制的桎梏。 而海婴的人生选择,则预示着新时代的到来。 在这个意义上,周海婴的出生和成长,已经成为观察那个激荡年代的一个特殊视角。 如今,当我们重新审视这段往事时,或许能够更加理解鲁迅的深意。 在那个风雨如晦的年代,鲁迅用他的笔为民族呐喊,也用他的行动为家庭撑起一片天。 而周海婴的故事,正是这片天空下最温暖的注脚。 这段跨越时空的家族往事,不仅记录了一个文学巨匠的家庭生活,更折射出中国社会从传统向现代转型的复杂历程。 每一代人有每一代人的选择,而正是这些选择,共同书写了历史的轨迹。 主要信源:(上观新闻——考古黄浦丨许广平在这整理出版《鲁迅全集》手稿→)