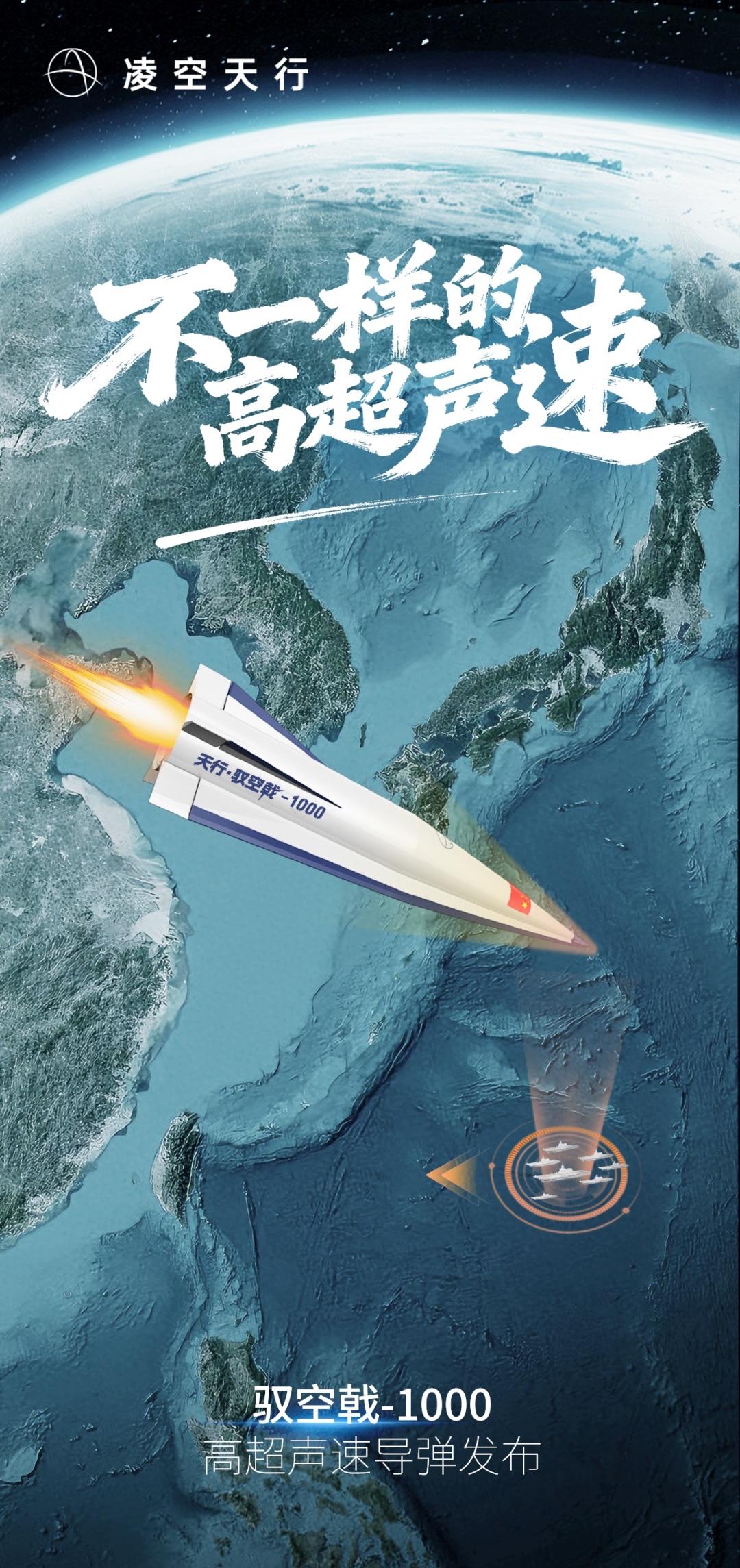

理论上来说,氢弹威力确实上不封顶,但是核武器有个不成文的规定:扔不到对方头上去,那跟没有核武器没区别。 为何当量惊人的氢弹有时反不如精准投送的小弹头更具威慑?这个问题的答案,藏在现代核战略的底层逻辑里——核威慑的本质从来不是炸药当量的竞赛,而是“投送-突防-命中”的系统工程。 当人们惊叹于电影中毁天灭地的核爆场景时,真正的核大国早已将目光从“吨级数字”转向了更务实的方向:如何让武器穿过层层防御,精准落在对手的战略心脏。 投送系统的可靠性,是这一逻辑的第一道门槛。陆基洲际导弹的发射井能否扛住首轮打击后反击,潜射导弹的核潜艇能否在深海隐蔽待命,战略轰炸机能否突破防空网——这些细节,比氢弹当量的最后一位数字重要得多。 美国曾试验过千万吨级氢弹“常春藤麦克”,但现役核武库中,真正承担战略值班任务的,反而是那些当量适中、却能通过“民兵-3”导弹或“俄亥俄”级潜艇精准投送的弹头。 俄罗斯的核战略更直白:与其追求弹头威力极限,不如强化“白杨-M”导弹的变轨突防能力,让对手的反导系统难以预判轨迹。这种“打得出去”的底气,才是战略威慑的基石。 现代核博弈的核心——早已从“谁的炸弹更大”转向“谁能把炸弹送得更准、更稳”。三位一体核打击体系的价值,正在于构建多重保险:陆基导弹提供快速响应,潜射导弹确保二次核反击,战略轰炸机则保持空中威慑的灵活性。 即便是新兴的高超音速武器,其意义也不在于飞得更快,而在于能突破现有防御体系,让“投送成功”的概率大幅提升。当反导系统还在计算弹道轨迹时,乘波体弹头的不规则机动已让拦截窗口趋近于零。 核武器还是一场精妙的心理博弈。投送手段越多样化,对手的防御成本就越高;突防技术越先进,对手的决策犹豫就越深。这种“不确定感”本身,就是威慑的一部分——你永远不知道对方会从哪个方向、用哪种方式发起反击。 冷战时期,美苏之间的“相互确保摧毁”战略,本质上是对投送能力的默契认可:双方都清楚,即便率先发动核打击,对方的潜射导弹仍能在半小时内让自己付出同等代价。这种“谁也不敢先动手”的平衡,恰恰源于对彼此投送可靠性的敬畏。 在谈判桌上,投送能力更是硬通货。空有百万吨级氢弹却缺乏洲际投送手段,这样的“核威慑”只会沦为对手的笑谈;反之,即便弹头当量有限,但“东风快递,使命必达”的精准投送能力,足以让任何谈判对手重新评估立场。 有个冷知识常被忽略:小当量核弹配合钻地弹头,对地下指挥中心的摧毁效果,可能比大面积杀伤的氢弹更具战略价值。精准打击关键节点——比如军工基地、能源枢纽,往往比毁灭一座城市更能瓦解对方的战争潜力。 这也解释了为何核大国很少炫耀氢弹当量,反而更愿意展示导弹试射的精度数据。10米级的命中误差,比千万吨当量的数字更能传递“说到做到”的战略信号。 核威慑不是简单的“吓唬人”,而是用工程技术和战略布局编织的“安全网”。当量只是网的丝线粗细,而投送能力才是支撑网的钢索强度。 那些沉迷于“亿吨级氢弹”幻想的认知,恰恰忽略了最根本的逻辑:武器的终极目的是实现战略目标,而非创造爆炸奇观。能精准命中敌方指挥中心的小弹头,比在无人区引爆的巨型氢弹,更能让对手在决策时三思而后行。 所以,理解核威慑的关键,在于看透这层本质:氢弹威力上不封顶,但战略威慑力的上限,永远由“能否投送到对方头上”来定义。这才是核大国博弈的底层逻辑——与其追求弹体的“大”,不如确保投送的“准”与“稳”。