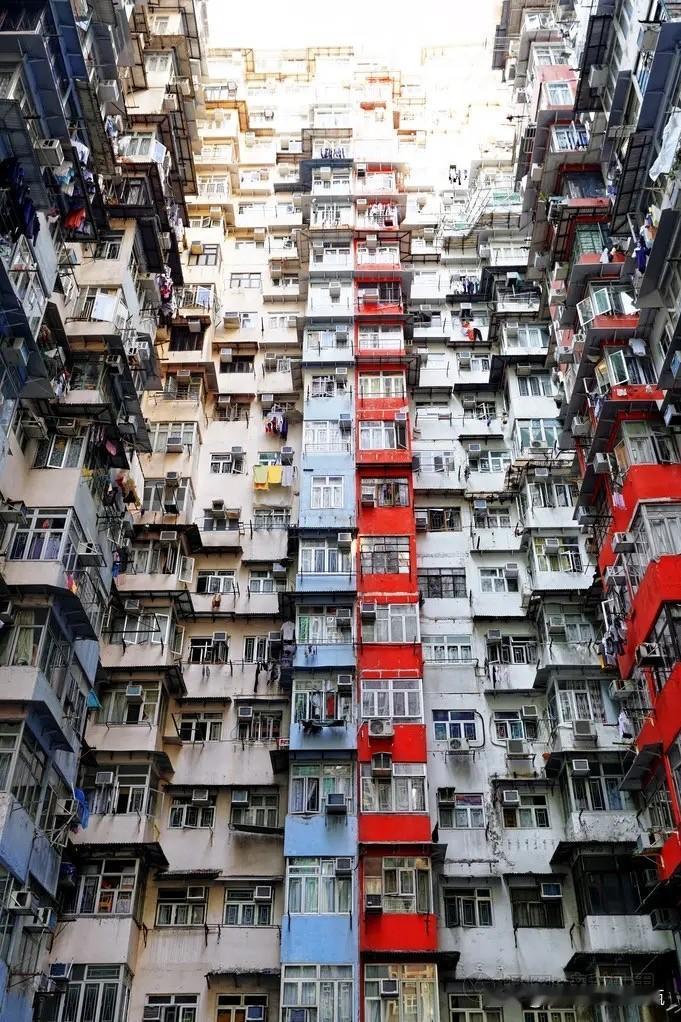

香港老房子的真实情况呈现出明显的两极分化:一方面是建筑质量优良、居住体验良好的传统豪宅区,另一方面则是低收入群体居住的劏房、笼屋等恶劣居住环境。 香港的老房子并非都是"老破小",很多50-80年楼龄的传统豪宅区建筑质量过硬,保养得当。香港法律规定,住房三十年需要大修,此后每十年需要强制检验,确保建筑质量和安全。这些老房子虽然外观看起来与新建住房有区别,但质量和居住体验都非常过硬,户型合理,采光通风条件优秀。 部分老房子还具有"连通性"优势,从楼下出门可能拐个弯就是爬山道,有些住宅的走廊直接连到巴士站、地铁站甚至商场,生活便利性很高。 香港约有20万人居住在劏房、笼屋等非正规居所中。劏房是将原本完整的住宅分割成多个狭小房间,每个房间面积往往只有几平方米到十几平方米不等。在油麻地、旺角、深水埗等老城区,随处可见这样的建筑。 劏房的居住环境极为恶劣: • 空间极度狭小:不足10平方米的房间里,床、衣柜、书桌、迷你冰箱等家具挤在一起,转身都需小心翼翼; • 设施严重不足:多间劏房共用一个卫生间和厨房,早晚高峰时排队洗漱、做饭是日常; • 卫生条件差:部分老旧唐楼没有电梯,住在5、6楼的居民每天要扛着米面油爬楼梯。 "笼屋"是用铁丝网或木板搭建出类似"笼子"的狭小空间,每个"笼子"面积仅1-2平方米,只能容纳一张单人床。这类居所多集中在深水埗、九龙城的旧楼顶层或地下仓库,环境阴暗潮湿,卫生条件极差。 香港政府高度重视历史建筑保护,目前已有逾1500项历史建筑获得评级,其中132项为法定古迹。特区政府通过"活化历史建筑伙伴计划",邀请非牟利机构以社企模式来活化及营运历史建筑物。 • 大馆:前中区警署建筑群活化项目,保留了殖民地时期的建筑风格 • 蓝屋:湾仔一级历史建筑,获得联合国保育卓越大奖 • 雷生春:前身是香港家喻户晓的雷亮先生铺居大宅,现为香港浸会大学中医药学院 香港特区政府正积极应对住房问题,成立了"解决劏房问题"工作组,要在10个月内为劏房居住环境设立最低标准,并提出取缔不合标准劏房的方法。同时,政府也在推进公屋建设,未来五年计划新增18.9万套公营房屋,并将公屋轮候时间从5.1年缩短至4.5年。 香港老房子的真实情况反映了这座城市在经济发展与民生保障之间的复杂平衡。虽然存在严重的居住问题,但政府和社会各界正在共同努力改善这一状况,为低收入群体提供更有尊严的居住环境。