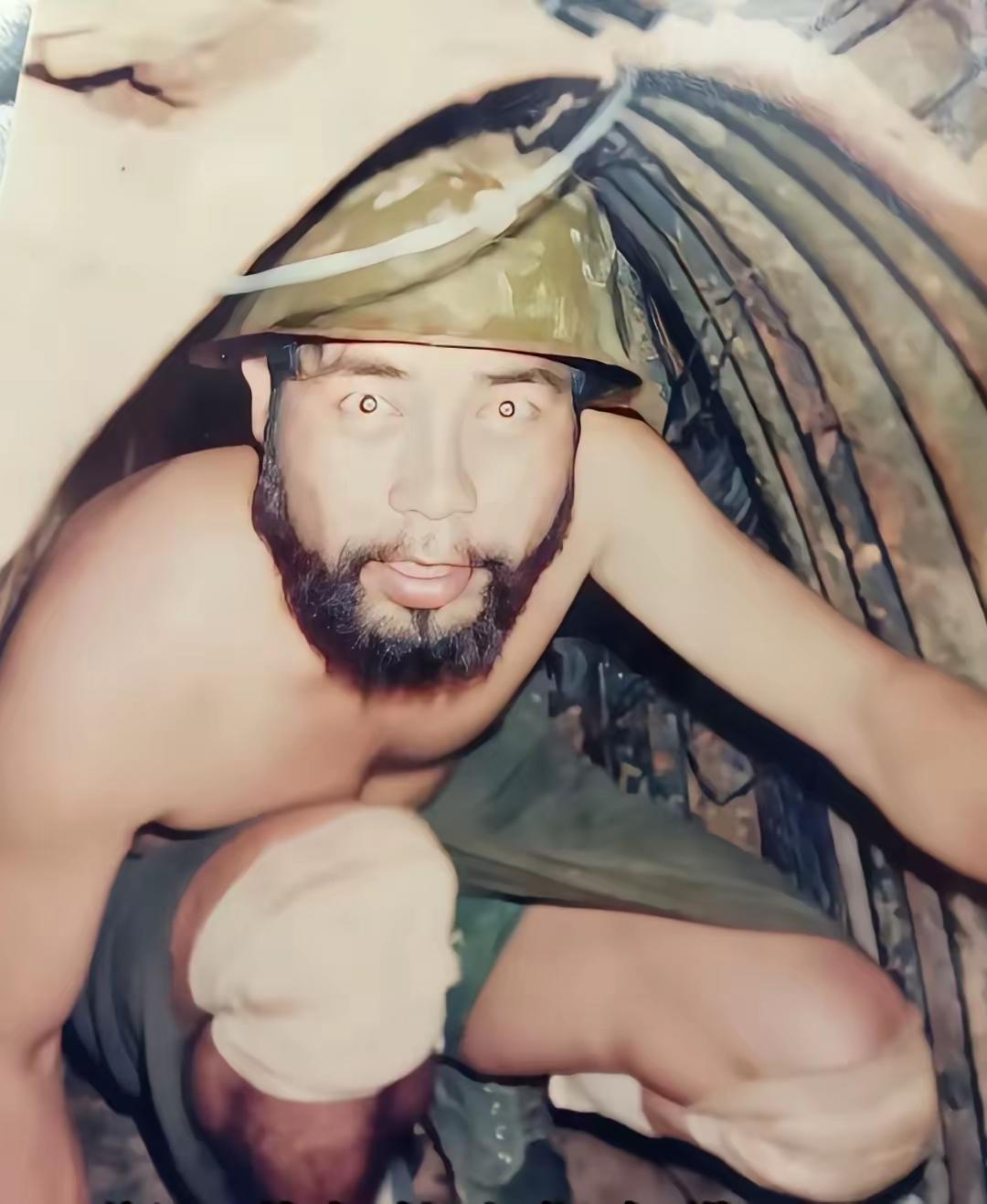

这是在老山前线的大胡子连长郑炳荣,1986年郑炳荣时任中国人民解放军兰州军区陆军第47军139师、417团四连的一名连长。 郑炳荣是甘肃平凉人,打小就听着父辈讲军人保家卫国的故事,18岁那年瞒着家里报名参军,一路从普通士兵干到班长、排长,30岁接任四连连长职务,身上的伤疤比军功章还多。1985年底,部队接到开赴老山前线的命令,他连夜给家里写了封信,只说要去执行任务,让父母保重身体,信的末尾藏了句“若我不归,勿念”,转身就带着全连战士踏上了征程。到了前线,阵地条件恶劣到超出想象,战士们住的猫耳洞狭窄潮湿,晴天闷热难耐,雨天灌满泥水,连坐直身体都难,蚊虫叮咬更是家常便饭,每个人身上都起了成片的红疹。郑炳荣和战士们同吃同住,每天带领大家加固工事、侦查敌情,忙得连刮胡子的时间都没有,不到一个月,下巴上就长满了浓密的胡茬,“大胡子连长”的名号,就这么在阵地上传开了。 老山前线的战斗没有固定章法,敌人经常趁凌晨或深夜偷袭,四连驻守的116高地,是敌我双方争夺的焦点,每天都要面对冷枪冷炮的袭扰。有次凌晨三点,敌人偷偷摸上阵地,哨兵发现动静时,双方距离已经不足百米,郑炳荣抄起冲锋枪就冲了出去,大喊着指挥战士们分组防御,自己守在最前沿的火力点,子弹擦着耳边飞过,他眼皮都不眨一下,硬是带着战士们把敌人打了回去。战斗结束后,大家才发现他的胳膊被弹片划了道口子,鲜血浸透了军装,他却笑着说“小伤,不碍事”,简单用绷带缠了缠,又去检查战士们的情况,给受伤的士兵换药,叮嘱大家提高警惕。 阵地补给困难,粮食和水都得靠人力往上送,每次补给车到了山下,郑炳荣都带头扛着物资往山上跑,几十斤重的压缩饼干和饮用水,他一趟趟扛,累得满头大汗也不歇。战士们心疼他,想替他分担,他却摆摆手:“我是连长,就得冲在前面,你们养好精神,才能好好打仗。”缺水的时候,每个人每天只能分到半壶水,他总把自己的水省给新兵和受伤的战士,自己渴了就抿一口雨水,嘴唇干裂得起了皮,也从没抱怨过一句。他知道战士们想家,每天晚上查岗时,都会坐在猫耳洞里陪大家聊天,讲家里的趣事,给大家鼓劲儿,说等战争结束,就带大家回家看看,好好吃顿热乎饭。 1986年6月,敌人对116高地发起大规模进攻,炮火密集得像雨点,阵地工事被炸毁了大半,战士们伤亡惨重。郑炳荣沉着指挥,把剩下的战士分成两组,一组抢修工事,一组顽强抵抗,他自己端着机枪,哪里危险就往哪里冲,肩膀被枪托震得发麻,依旧坚持射击。战斗持续了整整八个小时,阵地几次面临失守,郑炳荣带头拼刺刀,和敌人近距离搏斗,手上、身上又添了好几处伤,硬是凭着一股狠劲,守住了阵地,打退了敌人的进攻。战后清点人数,四连牺牲了五名战士,郑炳荣抱着牺牲战士的遗体,眼眶通红,沉默了很久,后来他亲自把每位牺牲战士的遗物整理好,小心翼翼地收起来,说一定要把这些东西带回他们的家乡,交给他们的亲人。 在老山前线的一年多里,郑炳荣带领四连先后参加大小战斗几十次,每次都圆满完成任务,全连没有丢失一寸阵地,不少战士都立了功,他自己也荣立二等功。战士们都说,跟着大胡子连长打仗,心里踏实,哪怕面对再危险的情况,只要看到他的身影,就有了底气。1987年,部队撤离老山前线,郑炳荣带着战士们离开阵地时,特意给牺牲的战友敬了个标准的军礼,满脸的胡茬挡不住眼里的坚定,也藏不住对战友的不舍。 回到驻地后,郑炳荣第一件事就是给牺牲战士的家人写信,详细讲述他们在前线的英勇事迹,安慰家属们节哀。后来他继续在部队服役,始终保持着在前线时的作风,严格要求自己,也用心培养新兵,把老山精神传递给每一位战士。他总说,军人的职责就是保家卫国,哪怕付出生命,也不能退缩,那些牺牲的战友,永远是他心里的牵挂,也是他前进的动力。 郑炳荣的大胡子,是老山前线艰苦岁月的印记,更是军人担当与血性的象征。在那个战火纷飞的年代,正是有无数像他这样的军人,坚守阵地、英勇无畏,用青春和热血守护着国家的安宁。他们的付出,值得我们永远铭记,他们的精神,会一代代传承下去,激励着后人不忘初心、砥砺前行。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。