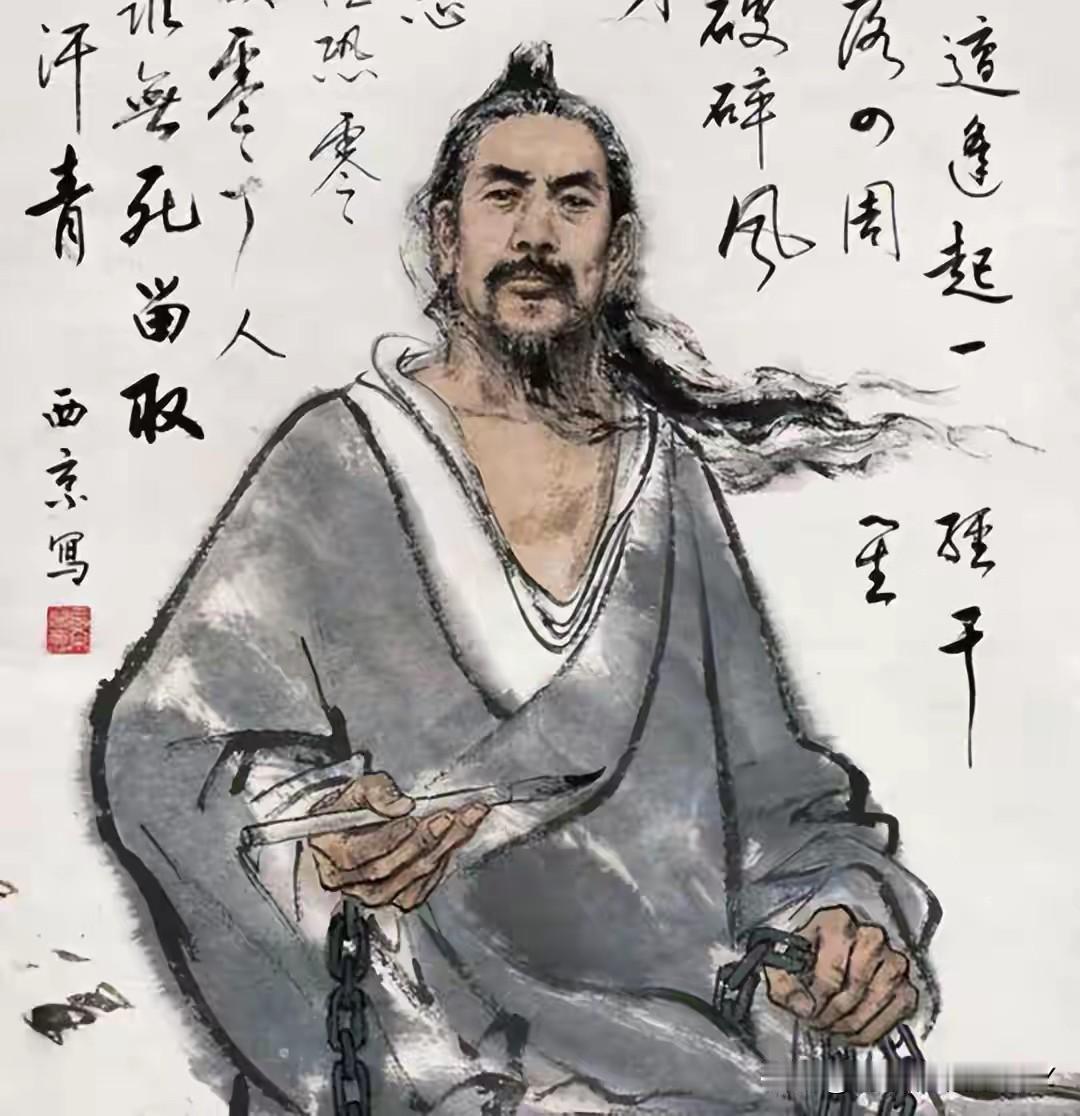

1283年,文天祥在元大都被杀,彼时他的妻子和女儿也已沦为大元宫奴。得知文天祥身死,妻子欧阳氏含泪前来收尸。意外发现文天祥的衣袋间藏着一张纸条,欧阳氏展开纸条后泪流满面,很快便自尽了。 1283年,元大都的冬天冷得刺骨。刑场上刚落下一颗人头,血还没凝,雪却已悄然覆盖了断头台的木板。没人想到,一个衣衫褴褛的女人会赤着脚从宫墙深处奔来,脚底被冰石割破,血迹一路蜿蜒,像一条无声控诉的红线。 她是谁?是文天祥的妻子欧阳氏。丈夫死了,她不是来哭丧,而是来收尸。太监把一件破棉袄扔给她,语气里满是讥讽:“死囚的东西,你要就拿去。”她没答话,只把棉袄紧紧抱在怀里,仿佛那是世上最后一点温热。 几个元兵懒洋洋地收拾刑具,见她扑向草席上那具无头尸身,忍不住嗤笑:“疯婆子!”可她充耳不闻,手指颤抖着摸索丈夫的衣襟。忽然,指尖触到一处硬物——缝在内衬里的纸片。 她咬断线头,展开一看,字迹潦草却如刀刻:“我死非因敌强,实因宋土虽亡,心不可碎。你在宫中受辱,我岂不知?若我降,你我皆成千古罪人。”那一刻,她的眼泪不是为悲伤而流,是为那纸上未熄的火焰而落。 二十年前那个雪夜,文天祥刚中状元,意气风发。他握着毛笔问她:“这世上最难守的是什么?”她答:“富贵。”他却指向窗外风雪中的竹林,轻声道:“是气节。竹可弯,不可折;人可死,不可辱。”那时烛光映着他眼中的光,如今那光竟透过八百年前的墨迹,再次灼痛她的心。 她把纸条贴身藏好,退后三步,额头重重磕在冻土上。旁人说她傻,说她痴,说她何必陪一个死人赴黄泉。可她心里清楚,有些路一旦选了,就再不能回头。她沿着来时的血印慢慢走回浣衣局——那座关押宋朝女眷的牢笼。 第二天清晨,有人发现她吊在房梁上,脖子缠着那张纸条,手里还攥着半块发霉的饼。那饼,是文天祥入狱前她偷偷塞进牢门缝隙的。后来他托人带回来,只说一句:“留着,等我回来。”可他终究没回来,她也没等。 史书向来只记英雄之死,不录妇人之泪。文天祥的名字被刻进忠臣祠,他的《正气歌》传诵千年,可谁还记得欧阳氏?谁又曾问过,那半块饼为何没吃完?那纸条为何缠在颈上?或许答案根本不在言语里。 真正的忠贞,从来不需要解释。就像深冬的竹林,雪压千钧,一根折了,旁边那根却挺得更直——它们的根早在地下盘结成网,生死早已不分彼此。 我们总以为气节是男人的事,是战场上的刀光剑影,是朝堂上的慷慨陈词。可真正的气节,往往藏在那些沉默的角落:一个女人赤脚踏雪收尸,一张纸条缝进衣襟,一块发霉的饼攥到最后一刻。 这不是悲情,这是选择。在尊严与苟活之间,她选了前者。在遗忘与铭记之间,她用死亡写下自己的名字。有人说,乱世之中,女子何苦如此刚烈?可若人人都求自保,谁来守住那点不灭的火种? 文天祥若降,或许能活命,或许还能享荣华。但他知道,一旦低头,不仅自己成了叛徒,连妻子、子女、乃至整个宋朝的魂,都会被钉在耻辱柱上。所以他宁死不屈。而欧阳氏,同样明白:若她苟且偷生,丈夫的死便成了笑话。唯有以死相随,才能让那“气节”二字真正立住。 这不是愚忠,这是对信念的极致忠诚。 八百年过去,元大都早已化作北京城的一角,刑场旧址或许成了商场或地铁站。人们匆匆走过,无人记得脚下曾有一滴血、一行泪、一张纸。 可历史的重量,恰恰藏在这些被忽略的细节里。正史写帝王将相,野史记奇闻异事,唯独普通人的坚守,常被轻轻抹去。但正是这些“无名者”的选择,才让文明的脊梁不至于彻底坍塌。 试想,若欧阳氏收了尸,默默活下去,靠讨好元人换取一口饭吃,谁会责怪她?乱世之中,生存本就不易。可她偏偏不。她用最决绝的方式告诉世人:有些东西,比命还重。 那张纸条不是遗言,是誓言;那半块饼不是食物,是信物。它们共同构成了一种无声的宣言——我们虽败,但未降;我们虽死,但未屈。 或许有人会问:值得吗?为一个已经灭亡的王朝,搭上两条性命?可他们守护的从来不是赵宋的龙椅,而是人心中的那杆秤——是非、善恶、忠奸。这杆秤若倒了,天下再无公义可言。 所以文天祥说“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,欧阳氏则用行动证明:丹心不止属于男人,也属于每一个在黑暗中不肯闭眼的人。 八百年后,雪还在下,竹还在长。只是我们是否还能认出,那些在风雪中挺立的身影?是否还能读懂,那张泛黄纸条背后的千钧之重? 历史不会记住所有名字,但会记住所有选择。欧阳氏的选择,让文天祥的死不只是殉国,更成了一场双向奔赴的信仰仪式。他们用生命证明:有些东西,值得用一切去换。 所以,别再说“不过是个妇人”。正是这些“不过”的人,撑起了民族精神最柔软也最坚硬的部分。深冬的竹子,雪压得再重,折断的那根旁边,总站着另一根。 它们的根,早就在土里缠成了死结——分不开,也斩不断。