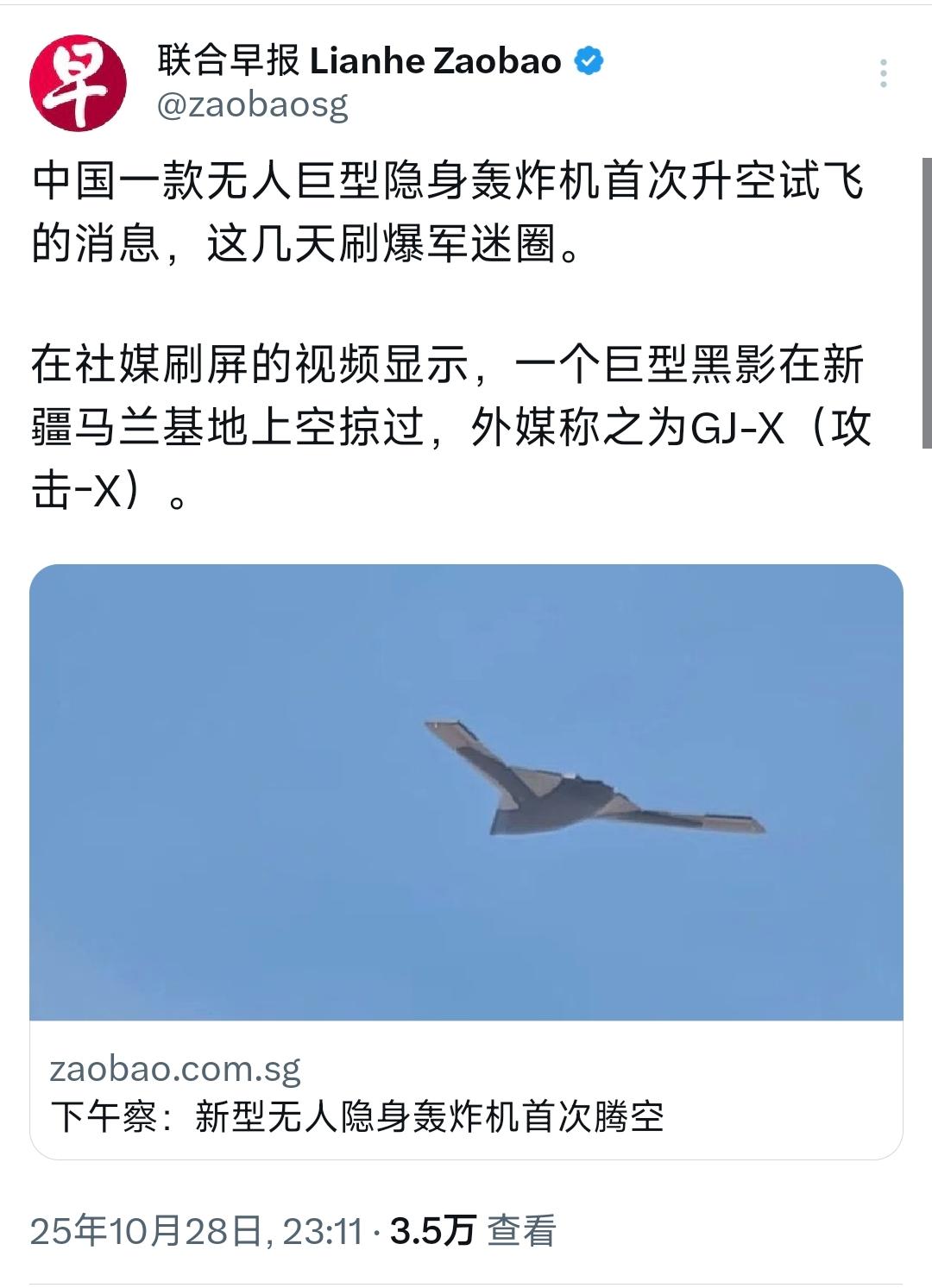

新加坡联合早报昨晚(10月28日)写道:“中国一款无人巨型隐身轰炸机首次升空试飞的消息,这几天刷爆军迷圈。在社媒刷屏的视频显示,一个巨型黑影在新疆马兰基地上空掠过,外媒称之为GJ-X(攻击-X)。” 只能说外媒随手抛出的 “GJ-X” 这个名字,实在是典型的臆测操作,这种给中国未公开装备乱起名的套路早有先例。 要知道中国装备命名向来有明确体系,无人机多以 “翼龙”“彩虹” 等系列命名,轰炸机则常用 “轰” 字头编号,“GJ-X” 这种简单拼接的代号,既不符合军方命名规范,也没有任何官方信源佐证。 说白了就是外媒编名字比编新闻还熟练,反正先起个代号再往 “威胁论” 上靠,一套流程玩得炉火纯青。 要是真有这样一款巨型隐身无人轰炸机成功试飞,其分量可不是随便一款装备能比的。先看战略威慑层面,目前美国现役的 B-2 隐身轰炸机只剩 19 架,而且是上世纪 80 年代的技术产物,单机造价高达 22 亿美元,连美国人自己都嫌维护费劲,去年还放弃了一架受损机的修复。 他们正在推的 B-21 轰炸机,虽然号称隐身性能更强,计划 2030 年形成战力,但至今也才两架原型机试飞,美军还得砸 103 亿美元在 2026 财年推进项目。 而中国要是有了巨型隐身无人轰炸机,光 “无人” 这个属性就能打破传统作战模式 —— 有人机受飞行员生理限制,续航时间顶天十几个小时,而类似俄罗斯 “探测器” 无人机都能飞 18 小时。 中国之前关注的 S-62 无人机更是能在 20 公里高空续航 24 小时以上,巨型机的续航只会更长,意味着能实现更长时间的战略巡航,这对远程打击能力的提升是质的飞跃。 再说到完善作战体系,现在的战场早就不是单一装备的比拼了。俄乌冲突里,无人机集群配合卫星侦察、导弹打击的战术已经成了常态。 而战略级的无人轰炸机能扮演 “空中枢纽” 的角色,既可以携带 9 吨级别的弹药执行打击任务,堪比 B-21 的载弹量,又能通过机载合成孔径雷达、红外设备收集情报,和预警机、舰载防空系统形成联动。 中国现有的轰 - 6 系列虽然经过多次改进,但毕竟是有人驾驶的非隐身机型,在先进防空系统面前突防风险不低,而隐身无人轰炸机凭借低可探测性,能穿透敌方防空网,正好补上战略打击体系里的隐身无人短板,这种体系完善带来的威慑力,比单纯增加几架战机管用得多。 最有意思的还是美国媒体的炒作套路,一边自己砸几百亿搞 B-21,一边对中国可能的装备进展喊 “威胁”,这双重标准玩得溜。 2025 年 7 月美军刚宣布要加大 B-21 投入,还延迟 F-22 退役、加速六代机研发,转头就对马兰基地的一个黑影大做文章,拿着个自己编的 “GJ-X” 代号渲染紧张气氛。 要知道美国空军自己都说,现役轰炸机里只有 10% 能突破先进防空系统,他们发展 B-21 就是为了维持威慑优势,怎么到中国这里,正常的装备研发就成了 “威胁”? 说白了就是不想看到别人打破他们的霸权垄断,只能靠炒作话题来给自己争取军费,顺便给盟友递定心丸。 之前中国福建舰下水、东风 - 41 亮相时,美国媒体也是这套说辞,先编点似是而非的参数,再扯 “地区不稳定”,本质上都是老剧本新演,只不过这次把代号换成了 “GJ-X” 而已。 其实明眼人都看得出来,中国发展战略装备只是为了自保,毕竟面对美国在亚太的军事部署,没有点硬实力根本没法维护自身安全,这和美国到处建军事基地、搞军事同盟的做法完全是两码事。