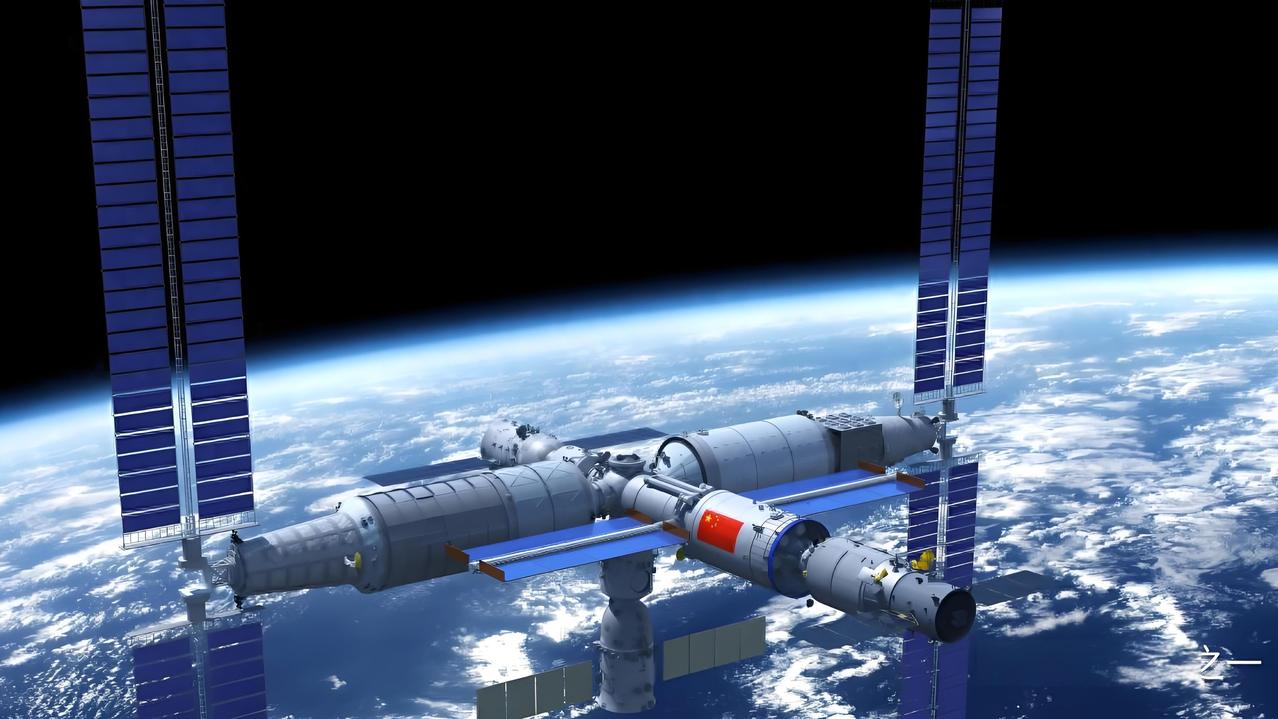

为什么现在很少听到国际上讨论中国的空间站?其实不是中国空间站没消息,而是我们早已悄悄变成“闷声搞科研”的实干派,那些觉得是因为跟国际空间站没法比的说法根本不成立! 国际上讨论少不代表没作为,恰恰是我们把精力都放在了实打实的科研产出上,不像有些项目靠频繁炒作刷存在感,我们更信奉用成果说话才是最硬的底气。 中国空间站2022年全面建成至今不过两年多时间,交出的成绩单已经足够亮眼。 根据中国载人航天工程办公室2024年底发布的《中国空间站科学研究与应用进展报告》,截至2024年12月1日,空间站已在轨实施181项科学与应用项目,上行近2吨科学物资,下行实验样品近百种,获取的科学数据超过300TB。 这些数据不是空洞的数字,背后是一项项国际首创的突破,首次获得空间发育的水稻和再生稻新种质资源,首次实现空间人胚胎干细胞分化为造血干/前体细胞,首次在空间微重力条件下实现冷原子干涉陀螺,还建立了国际首个高通量在轨微生物防控试验平台,创下空间水生态系统在轨运行最长时间的纪录。 科研成果转化也不滞后,累计发表500多篇高水平SCI论文,拿下150多项专利,部分技术已经落地推广到实际应用中,这样的效率和产出,放在全球空间站领域都毫不逊色。 再说技术层面,那些拿规模论高低的说法本身就站不住脚,国际空间站419吨的体量看着大,实则是十几个国家拼凑的产物。 不同国家的舱段接口不统一,浪费大量空间用于连接适配,而且它1998年就开始在轨,原本计划2015年退役,如今超期服役快10年,588个零件超龄,漏气问题越来越严重,一天要漏掉约1公斤空气,美国已经将其列为最高风险等级,2030年左右就会让它坠入南太平洋“航天器坟场”。 中国空间站180吨的设计是精准规划的结果,统一接口让舱段衔接更高效,天和核心舱搭载30台发动机,自主调姿和轨道控制更灵活。 供电系统用的柔性薄膜电池效率达34%,比国际空间站的太阳能板更节能,货运飞船对接最快能做到2小时,这些细节都体现着21世纪航天技术的新高度。 空间站里的人性化设计也很贴心,女航天员有单独厕所,每名航天员都有专属睡眠区,这些实用化的考量的国际空间站都没有。 我们的空间站从来不是封闭的,而是以更平等的姿态开展国际合作。 已经有17个国家、23个机构的9个项目入选合作计划,之前中巴航天员联合训练的消息就引发广泛关注,未来还会有更多外国宇航员参与在轨实验。 当年我们申请加入国际空间站被拒绝,如今却搭建起更开放的合作平台,这种转变不是靠口号喊出来的,是靠实打实的技术实力和包容心态换来的。 很多人觉得国际讨论少就是影响力不够,其实这是对中国科研逻辑的误解,我们不追求短期的舆论热度,更在意长期的科学价值,航天探索本就是慢工出细活的事,没必要天天拿出来炒作,等成果落地自然会获得国际社会的认可。 “闷声搞科研”不是低调,是自信的表现,是知道自己要什么、该做什么的清醒。国际空间站代表的是上个世纪的航天水平,中国空间站则承载着21世纪的探索使命,等到2030年国际空间站退役后,中国空间站很可能成为近地轨道唯一的在轨空间站。 我们不跟别人比炒作热度,只比技术创新、比科研产出、比长远价值,这种实干精神正是中国航天快速发展的核心密码。 航天探索从来不是为了争一时之短长,而是为了人类文明的共同进步,中国空间站用一个个扎实的成果,书写着属于自己的航天故事。 真正的强大从不需要靠舆论造势,而是靠实力说话。中国航天的发展轨迹告诉我们,专注目标、脚踏实地,自然会迎来属于自己的高光时刻。你觉得中国空间站未来还会在哪些领域实现突破?