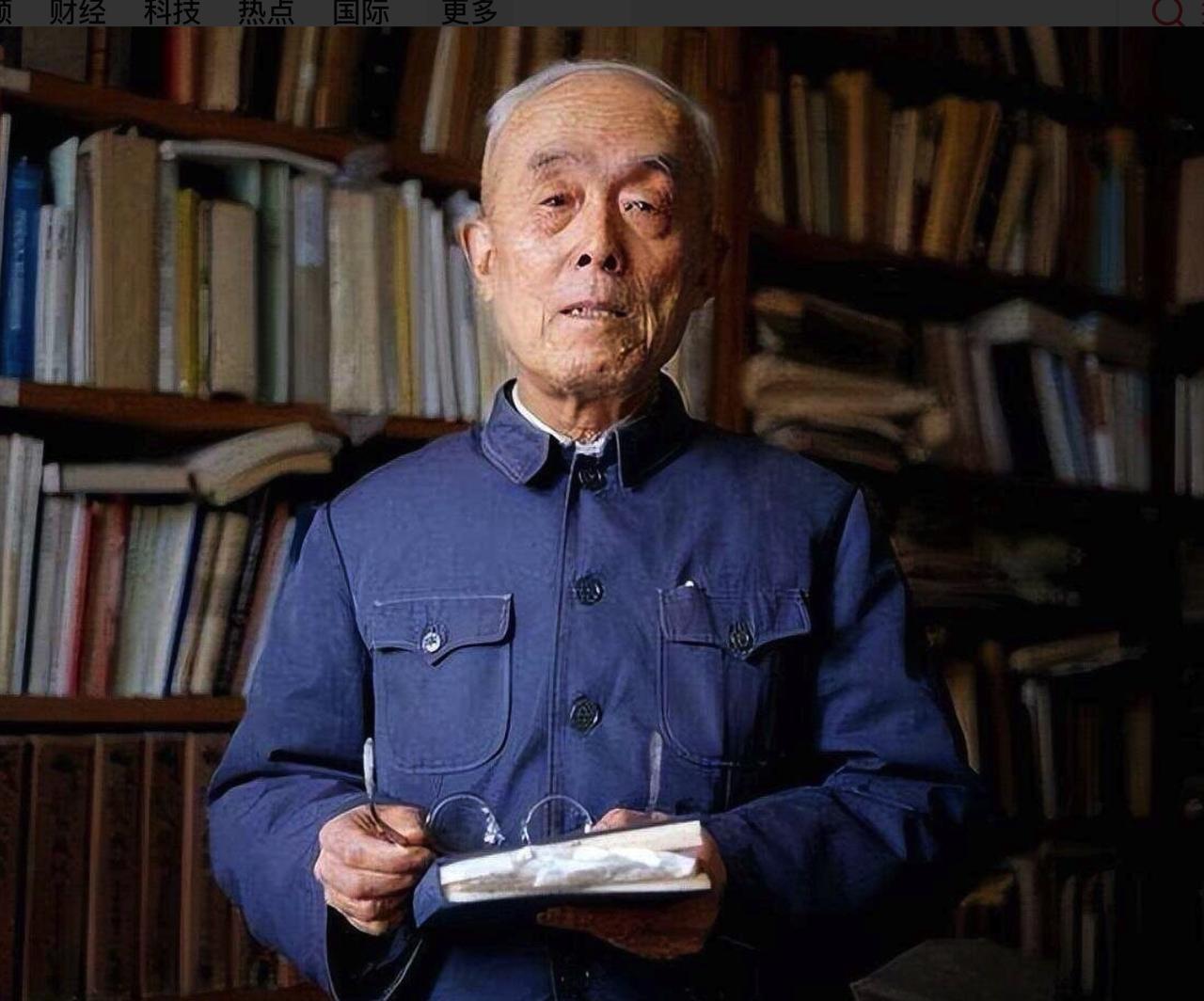

1964年,北大教授季羡林,听说妻子彭德华要来家里,连夜将大床换成单人床,还对邻居说:“我就是死也不和她睡!” 那年的北京,北大燕园深夜仍有凉意。 年过半百的季羡林躺在床上,翻来覆去睡不着。他刚得知,妻子彭德华要带着子女从济南来京团聚。 思来想去,他做了个惊人决定。连夜找人上门,把家里的双人床换成了单人床。当着邻居的面,他撂下狠话:“我就是死也不和她睡!” 这位学界泰斗,为何对结发妻子如此决绝?这张单人床背后,是一段横跨六十五年的婚姻,藏着无奈、隔阂与迟来的悔恨。 一切要从 1929 年说起。 18 岁的季羡林刚考上清华大学,人生还没来得及规划,叔父就为他定下一门亲事。女方叫彭德华,比他大四岁,是济南邻村的女子。 彭德华只念过几年小学,勉强认识千八百字。她一辈子没读过一本小说,更不懂季羡林痴迷的古籍和外国文学。 “父母之命,媒妁之言”,季羡林满心抵触,却没法反抗。新婚之夜,红烛照着新房,彭德华穿着大红袄,羞涩地低着头。她连自己的名字都写不工整,季羡林看着,心里清楚,两人之间差着一道跨不过的坎。 婚后没多久,季羡林就离家去清华读书。彭德华留在家里,挑起了所有担子。她侍奉公婆,照顾年幼的子女,日子过得清贫。 公公性情难测,常常刁难,可彭德华从没说过一句怨言。她默默操持家务,把家里打理得井井有条,让季羡林能安心求学。 1935 年 9 月,季羡林远赴德国哥廷根大学留学。这一去,就是十年。 在异国他乡,他遇到了房东家的女儿伊姆加德。姑娘活泼聪慧,主动提出帮他打印博士论文。那些晦涩的古文字,伊姆加德耐心核对,常常陪他工作到深夜。 闲暇时,两人一起在哥廷根的街头散步,看过小城的春夏秋冬。季羡林第一次尝到爱情的滋味,可独处时,心里全是愧疚和矛盾。 他知道,远在国内的彭德华,正 “毫不利己,专门利人” 地守着家。她践行着贤妻良母的本分,而自己是季家独苗,肩负着传宗接代的责任。 1941 年,季羡林拿到博士学位。1946 年 5 月,他启程回国,下定决心斩断这段情愫。回国后,他彻底和伊姆加德断了联系。 那位德国姑娘,终身未嫁,守着当年的打字机,孤独终老。 这段无疾而终的异国恋,没让季羡林学会珍惜彭德华。反而让他更清楚,两人的精神世界永远合不到一起。 回国后的十六年里,夫妻依旧分居两地。季羡林在北大专注学术,后来成为一级教授、中科院学部委员。彭德华则在济南,继续默默操持家庭。 两人只靠寥寥数语的家书联系,维持着名义上的婚姻。彭德华从没给季羡林写过信,她根本拿不起笔。 1962 年,彭德华听说丈夫在北京生活安定,带着子女赶来团聚。她熬了几十年,以为终于苦尽甘来。 推开门,看到那张单人床时,彭德华愣在原地。她的眼泪顺着眼角往下淌。嘴唇动了几下,终究没说一个字。 她不懂什么是 “精神契合”,只知道这个男人是她的天,是她守护了一辈子的家人。 这张单人床,成了两人婚姻的分水岭。 此后三十年,他们同住一个屋檐下,却过着 “同居不同心” 的日子。彭德华每天天不亮就起床做早饭,把季羡林的书房收拾得一尘不染。她从不过问他的学术研究,也从不抱怨。 季羡林把全部精力投入古籍与外语研究,写出了《糖史》等重要著作。偶尔抬头看到妻子忙碌的身影,他心里会掠过一丝愧疚,却始终没迈出和解的一步。 这个家庭六十年来从没红过脸,看似和睦,实则早已形同陌路。 彭德华对任何人都忠厚诚恳,一辈子没说过半句谎话。她上对公婆尽孝,下对子女尽责,对丈夫绝对忠诚。季羡林承认,在道德方面,彭德华是超一流的。 1994 年,彭德华与世长辞。这位一生操劳的传统女性,直到离世,都没对丈夫说过一句抱怨的话。 灵前,季羡林再也抑制不住内心的悔恨,失声痛哭。晚年的他,常常独自坐在书房里,对着彭德华的照片发呆。他一遍遍念叨:“德华啊,我对不起你,重来我一定好好对待你。” 他在文章中写道:“她不识字,却懂得什么是爱;我读了一辈子书,却不懂得怎么珍惜。如果中国将来要修‘妇女列传’,她应当榜上有名。” 1998 年,季羡林出版《牛棚杂忆》,反思过往。2007 年,他在《病榻杂记》中请辞 “国学大师” 等称号。可再多的成就与反思,也换不回那个默默付出的妻子。