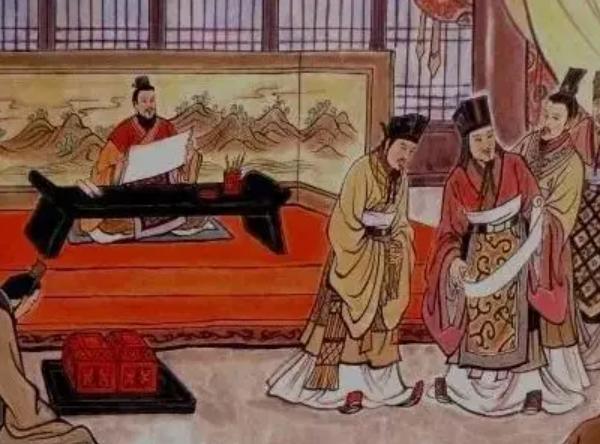

王昭君21岁时,丈夫刚去世,继子就冲进帐篷一把搂住她!王昭君瑟瑟发抖,给了他一巴掌,怒道:“你疯了!”可是没多久,王昭君就嫁给了继子,还为他生了2个女儿。 公元前31年,呼韩邪单于病逝。昭君还没来得及悲伤,就被告知:按匈奴习俗,必须嫁给丈夫的儿子。 这位继子并非昭君亲生,而是呼韩邪单于与其他阏氏所生的复株累单于。对自幼接受儒家伦理教育的王昭君而言,“父死子继”的收继婚制完全突破了她的道德认知,这也是她最初激烈反抗的核心原因。在汉朝,“贞节”观念虽未如后世严苛,但寡妇再嫁需遵循自主意愿,且绝无嫁给继子的礼法依据。 昭君的反抗并非单纯出于个人情感,更带着对中原文化的坚守。她远嫁匈奴的初衷,是为了汉匈两族的和平,此前与呼韩邪单于的婚姻已为边境带来近十年的安宁。但匈奴的习俗是维系部族生存的重要纽带,若强行拒绝,不仅可能引发部族内部矛盾,更会破坏来之不易的汉匈关系。 汉元帝接到昭君的上书请求归汉后,并未应允,而是下诏“从胡俗”。这道诏令背后是清晰的政治考量:当时汉朝虽国力强盛,但长期征战已让百姓疲惫,维持边境和平是首要政务。昭君的婚姻已成为汉匈联盟的象征,朝廷不可能因她个人的伦理困境而放弃既定的和亲策略。 无奈之下,昭君只能顺应时势,嫁给复株累单于。这段婚姻虽始于习俗压迫,却延续了汉匈的和平局面,复株累单于在位期间,始终恪守与汉朝的约定,边境再无大规模战事。昭君为他生下的两个女儿,后来也成为汉匈双方传递消息、维系友好的重要纽带,延续着和亲的政治价值。 从历史维度来看,昭君的选择既是个人的妥协,也是对和平使命的坚守。她放弃了中原的伦理观念,融入匈奴的社会体系,用自己的婚姻换来了汉匈边境长达半个世纪的安宁。这种牺牲远超单纯的远嫁,是在文化冲突中的艰难平衡,也是对“昭君出塞”这一历史事件深层价值的延续。 后世多称赞昭君的美貌与勇气,却往往忽略了她在习俗冲突中的挣扎与无奈。她的一生始终被政治使命裹挟,从离开长安的那一刻起,个人的情感与意愿便已退居其次。但正是这份以大局为重的抉择,让她超越了普通的和亲女子,成为中华民族历史上和平与融合的象征。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

![中国历史基本上中原不内乱,游牧就只有挨打的份[6]](http://image.uczzd.cn/422124218612007233.jpg?id=0)