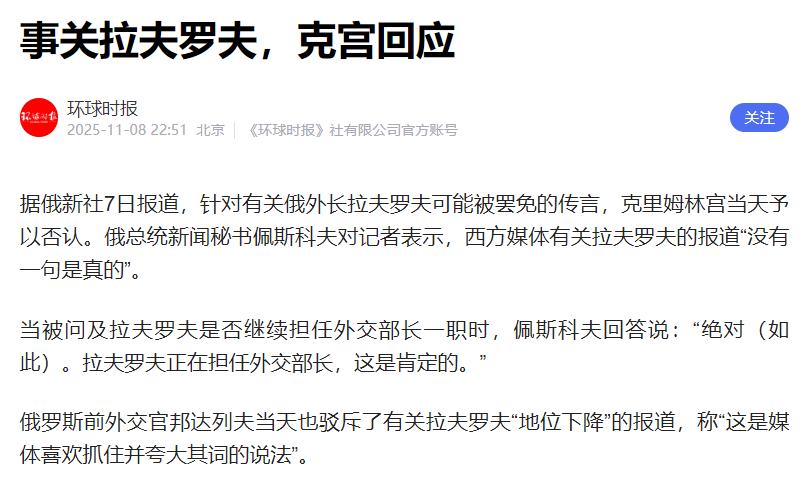

俄罗斯外长拉夫罗夫在“消失”数日后,在11月8日终于露面,证明他“安全落地”了。 11月5日缺席联邦安全会议、G20峰会换人这两件事,让拉夫罗夫被某些媒体解读成政治失势的信号,却忘了这位1950年出生的外交官自2004年起就坐稳外长位置,比很多西方媒体的资深编辑从业时间都长。 俄罗斯政治体系中,核心官员的任职稳定性远超外界想象,拉夫罗夫的任期已经超过了苏联时期著名外长葛罗米柯28年任期的三分之二,这样的政坛“常青树”岂是两次行程调整就能撼动的。 而所谓的“缺席联邦安全会议”,熟悉俄罗斯政治运作的人都清楚,这类会议的出席名单本就会根据议题动态调整。拉夫罗夫作为外长,更侧重外交事务协调,当会议聚焦国内安全议题时,由其他相关部门负责人参会完全符合惯例。 至于G20峰会改由奥列什金率团,这更算不上什么反常操作。自2022年以来普京总统就未亲自出席过G20峰会,此前确实多由拉夫罗夫代表,但2025年峰会的核心议题是全球经济复苏与数字贸易,由负责经济事务的总统办公室副主任带队,反而更能精准对接议题需求。 这种基于议题调整代表团组成的做法,在各国外交实践中都很常见,却被某些媒体硬生生解读成“失宠信号”,未免太缺乏基本外交常识。 回顾历史就会发现,西方媒体对拉夫罗夫的“健康猜测”早有前科。2022年11月,就有媒体仅凭一段视频里的桌面物品,编造他“生病住院”的假新闻,结果被扎哈罗娃用现场视频直接打脸。 这次故技重施,连辟谣的套路都没什么新意——克里姆林宫发言人佩斯科夫迅速强调“关系毫无矛盾”,扎哈罗娃则直接点出某些媒体“胡乱猜测”的本质。 这种反应速度和辟谣模式,其实是俄罗斯应对西方媒体不实报道的标准流程,2019年斯莫连科夫事件中就用过类似方式,当时西方媒体炒作“中情局策反克里姆林宫高官”,最终证明只是一名普通官员离职,所谓“策反”纯属无稽之谈。 有意思的是,这些热衷于解读俄罗斯政治的媒体,似乎从来没认真研究过拉夫罗夫的政治地位。作为俄罗斯外交战线的“首席发言人”,他在俄乌冲突期间保持着日均两场外交活动的高强度工作节奏,这种抗压能力和工作状态,哪里像是会突然“身体抱恙”的样子。 而且俄罗斯官方信息发布机制向来高效,若真有重大人事变动,绝不会通过媒体猜测来释放信号。11月8日塔斯社发布的拉夫罗夫接受采访的画面,其实就是对这些猜测最直接的回应——画面中的他精神状态良好,谈论外交政策时条理清晰,与往常并无二致。 说到底,西方媒体这种“捕风捉影式解读”,本质上还是冷战时期“克里姆林宫学”的延续,试图通过碎片化信息拼凑出符合自身预期的叙事。他们既忽略了俄罗斯政治中核心官员的稳定性特征,也无视了外交行程调整的常规性逻辑,更忘了自己过往多次预测失误的尴尬记录。 从2014年预测俄罗斯经济“崩溃”,到2020年猜测普京“健康出问题”,再到这次对拉夫罗夫的“失势预判”,这些预测从来没有真正命中过。 当拉夫罗夫在镜头前从容谈论着俄罗斯的外交战略时,那些忙着编造故事的媒体,或许该反思一下自己是不是陷入了“为了解读而解读”的怪圈。