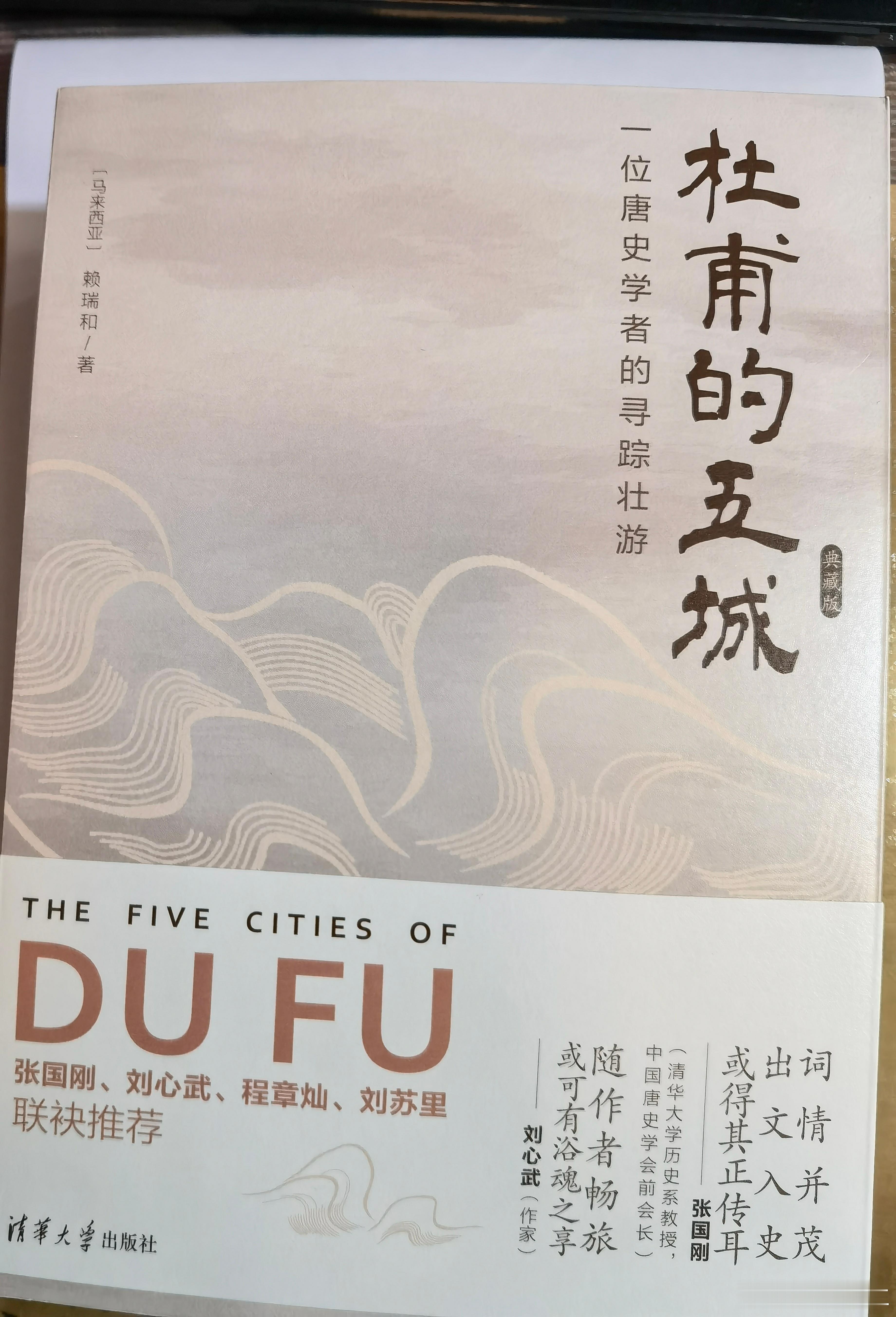

迷途者的归程—读赖瑞和《杜甫的五城》在一个GPS导航能精确到巷陌的年代,重读赖瑞和先生的《杜甫的五城——一位唐朝迷的火车之旅》,竟生出隔世的恍惚。这本出版于世纪之交的旅行随笔,记录的是一位海外华人学者,揣着《杜工部集》和《新旧唐书》,以近乎朝圣的笨拙姿态,搭乘绿皮火车,在中国大地上寻找杜甫诗歌地理坐标的历程。它表面上是一册详实的“访杜路线图”,内里却是一部关于文化乡愁的安魂曲,一曲在时空错位中确认自我身份的苍凉吟唱。赖瑞和的行走,与杜甫“漂泊西南天地间”的轨迹形成奇异的互文,这不仅是地理的追寻,更是在文明断裂处,一个精神游子试图接续文化血脉的悲壮努力。赖瑞和的书写,有着与当下网红旅行文学截然相反的质地。它不追求奇观式的消费与情绪化的渲染,而是浸润着学者的审慎与“迷”的热忱。他的行囊里,没有精致的生活方式,只有对历史现场近乎执拗的“较真”。从五城戍的方位考辨,到潭州街头对杜甫临终踪迹的踏勘,他的旅程是由无数细密的文献索引与地理坐标编织而成的。这种“慢”,这种“拙”,恰是对我们这个“速览时代”的无声抵抗。当旅行沦为打卡与炫耀的资本,赖瑞和却告诉我们,真正的抵达,需要以学识为脚力,以心灵为罗盘。他看见的西安城墙,不仅是砖石土木,更是“秦时明月汉时关”的时空叠影;他脚下的耒水,不仅是湘江支流,更是杜甫生命最后旅程的凄凉注脚。这种观看,是一种深度的凝视,它要求主体全身心地沉入历史与文本的语境,从而让风景从物理存在升华为精神现场。《杜甫的五城》最动人的力量,在于它揭示了“行万里路”与“读万卷书”之间那种古老而永恒的辩证法。赖瑞和的旅程,本质上是一次以身体丈量诗行的行为艺术。当他在甘肃成县(古同谷)的飞龙峡口,想象杜甫在此地写下“贫病转零落,故乡不可思”的《同谷七歌》时,寒风与艰险的旅途,便不再是外在的磨难,而内化为对诗人当年冻馁与绝望的切肤体验。纸上悲辛,与脚下坎坷,在此刻轰然相通。这不是浪漫的怀古,而是带着痛感的理解。真正的阅读是用生命印证另外一个生命。赖瑞和的旅行,正是这一理念的极致实践:他将自己抛入杜甫曾历经的地理与气候之中,让学者的智性求证与行者的身体感知合二为一,最终抵达了对杜甫诗歌中那种沉郁顿挫的生命节律的共振式理解。他寻找的,不是风景明信片,而是诗歌诞生的“血地”。然而,全书弥漫着一种挥之不去的忧伤与疏离。这忧伤,源于寻访者与寻觅对象之间永恒的时空鸿沟。赖瑞和清醒地意识到,他所踏足的土地,早已不是杜甫笔下的山河。现代化的推土机已重塑了地貌,历史的尘埃也覆盖了几乎所有唐代的遗存。他站在某处被考证为杜甫故居的遗址前,看到的可能只是一片菜地或一座新修的仿古建筑。这种“在现场的缺席”感,构成了全书最深刻的现代性体验。它隐喻了所有文化追忆者共同的困境:我们所能触及的,不过是历史的灰烬与碎片;我们所热烈追寻的“真实”,早已消散在时间的长河中。正是这种深刻的徒劳感,赋予了本书崇高的悲剧色彩——知其不可为而为之,恰是一个文明传承者最珍贵的姿态。从更广阔的视野看,赖瑞和的个人之旅,实则映射了一代海外华人的文化认同之路。他持着台湾护照与海外学术身份,在改革开放初期的中国旅行,其视角既是内部的,又是外部的。他对唐代文史的熟稔,使他拥有解读这片土地文化密码的内在能力;而其海外生活的背景,又赋予他一种观察当代中国的必要的距离。书中那些对九十年代中国社会百态(如车厢生态、地方官僚作风、普通民众生活)的质朴记录,与他对盛唐文明的追怀交织在一起,形成了一种复杂的张力。这不仅仅是在寻找杜甫,更是在寻找自己与这个古老文明母体之间的精神脐带。他的火车,行进在现实中国的土地上,目的地却指向一个辉煌的文化故国。这种穿梭于古今、横跨于内外的旅程,本身就是一个关于文化身份建构的生动寓言。在一切都趋于浮表化、图像化的今天,《杜甫的五城》像一块沉静的碑石,提醒我们精神深度的价值。赖瑞和的行走,以其缓慢、专注甚至有些迂腐的方式,捍卫了人文探索应有的尊严与重量。他不是在消费文化,而是在用生命体验文化,用脚步书写一篇关于追寻、失落与慰藉的长文。当我们合上此书,或许会明白,真正的文化传承,不在于修建多少宏伟的纪念馆,而在于是否还有人,愿意带着一部诗集,踏上那趟充满未知的绿皮火车,在浩渺的时空中,去辨认一个伟大灵魂留下的、几乎无法辨认的足迹。这足迹,通向历史的深处,更通向每个寻觅者内心的“五城”——那座由记忆、学识与乡愁共同构筑的、永不陷落的精神城池。