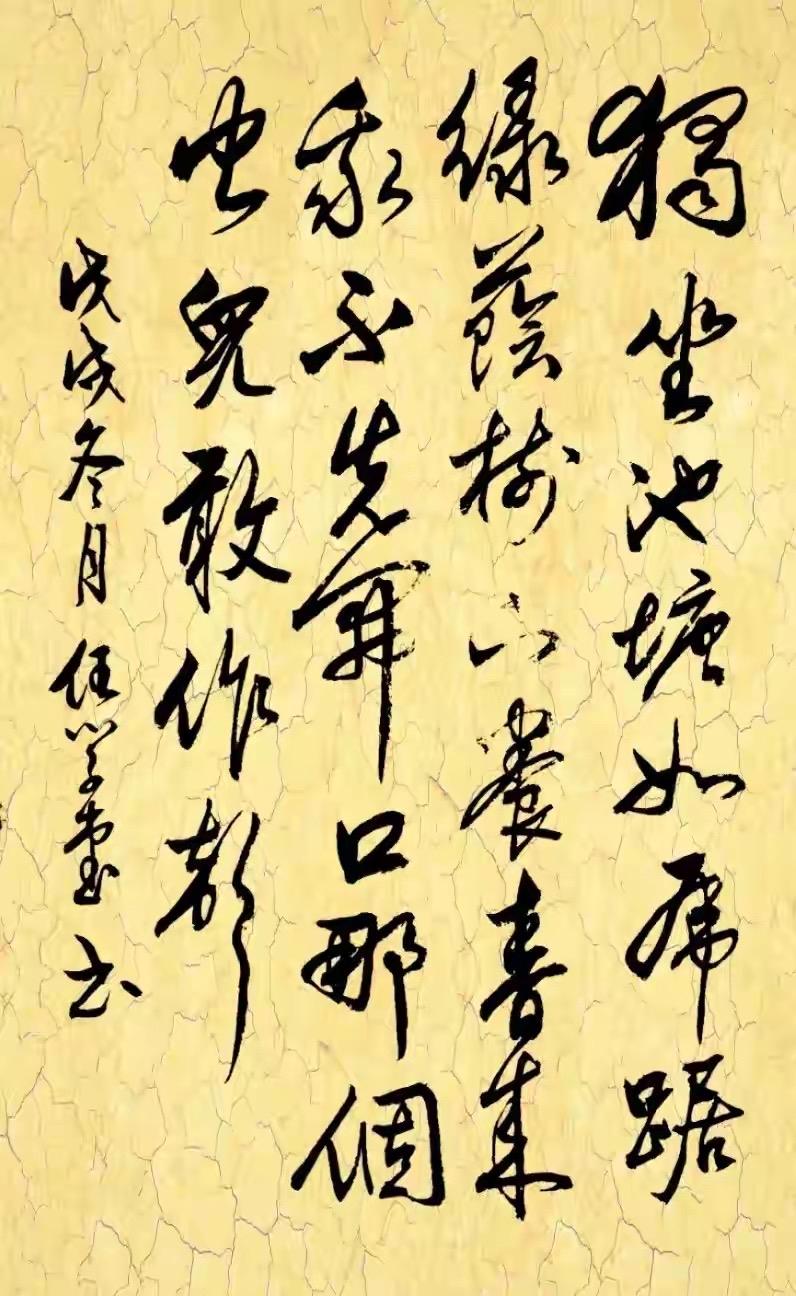

那年毛泽东刚满十三岁,正是寒冬腊月里。他领着弟弟毛泽民,还有个表亲家的孩子,挨家挨户给长辈们磕头拜年。酒过三巡,堂叔捋着胡子问这三个娃娃:"说说看,长大了都想成为啥样的人物?"表亲家那孩子脱口而出:"我要当大财主,天天吃肉穿绸!"毛泽民年纪小,缩着脖子小声嘟囔:"我就想做个没人敢欺负的硬气人。"轮到毛泽东时,他猛地挺直了腰板,眼睛亮得吓人:"我要做那等掀天揭地、扭转乾坤的大人物。"满堂宾客都愣住了,手里的筷子悬在半空——这话搁在个十三岁娃儿嘴里,听着咋那么不真实,却又让人心里发毛。 麻烦看官老爷们右上角点击一下"关注",既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 韶山冲这地方,四面环山,活像口倒扣的铁锅。村里人祖祖辈辈守着几亩薄田,种点水稻红薯,日出而作日落而息,日子能混个温饱就谢天谢地了。毛泽东他爹毛顺生是个精明能干的庄稼汉,当过湘军,贩过米粮,硬是凭着自己的算计和狠劲儿攒下了二十来亩田地。在这位父亲眼里,读书识字就是为了记个账本、写个契约,儿子最该做的就是学算盘、打算盘,把这份家业守住了、扩大了,最好再买入几亩上好的水田。 可毛泽东打小就跟别的农家娃不一样。别的孩子下河摸鱼掏鸟蛋,他蹲在田埂上捧着本《水浒传》看得天昏地暗,连吃饭都叫不应。毛顺生看着就来气,庄稼人的手是拿锄头握镰刀的,捧那些破书有啥用?能当饭吃?父子俩为这个没少红脸。有一次毛顺生追着他满院子打,毛泽东愣是一路狂奔到池塘边,扬言父亲再逼他干农活,他就跳下去。这犟劲儿,八头牛都拉不回来,毛顺生也只能骂骂咧咧地收手。 真正改变这孩子命运的,是他表哥文运昌从东山高等小学堂带回来的几本新书。《盛世危言》那本书,像颗炸弹在少年心里炸开了花。原来外头的世界早就变了天,铁路、电报、轮船,洋人欺负咱,朝廷腐败无能,国家眼看要亡了。那天晚上,毛泽东把那本书藏在枕头底下,翻来覆去睡不着,耳朵里嗡嗡作响。韶山冲的天太小了,那几座青山像牢笼一样困着他,容不下他心里那团越烧越旺的火。他隐约觉得,自己这辈子要是也在这山沟里刨食吃,那才叫白活了。 十六岁那年,他跟父亲彻底摊了牌。毛顺生气得脸发紫,拍桌子摔碗,认定读书就是最败家的行径,是要断了毛家的香火。娘文七妹心疼儿子,偷偷抹眼泪,最后还是舅舅文正莹出面打圆场,左劝右劝,达成了个折中方案:家里咬牙供他一年学费,学不出个名堂就老老实实回来种地,再没有商量的余地。临行前的那个夜晚,毛泽东翻来覆去睡不着,提起毛笔改了日本西乡隆盛的一首诗,悄悄塞在了父亲的账簿里:"孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。" 天刚蒙蒙亮,东方的鱼肚白还没有完全铺开,毛泽东就挑着行李担子出了韶山冲。那担子一头是被褥卷,一头是母亲连夜赶做的干粮。山路十八弯,露水打湿了他的草鞋,寒风刮得脸生疼。他走了整整五十多里山路,脚底板磨出了血泡,终于到了湘乡县的东山高等小学堂。校门口守着个看门的老汉,斜着眼打量他,看他穿着土布褂子、挽着裤腿,还以为是来干活的短工,挥手就要赶人。毛泽东从怀里掏出考卷——那篇《言志》写得振聋发聩,校长李元甫看完之后,激动得拍案叫绝:"今天学校要是拒绝收这个学生,那这学校干脆关门大吉算了!" 这事儿后来成了美谈,可咱们得掰开了揉碎了看。很多人觉得这就是个天才少年逆袭的励志剧本,其实没那么简单,甚至有点过于浪漫化了。那时候能从湖南穷山沟里爬出来的农家子弟,说是万中无一都算客气的。要不是毛顺生家里还算殷实,勉強算得上富农,要不是舅舅文正莹通情达理、识文断字,要不是恰好遇到李元甫这样开明的校长,历史的车轮可能就朝另一个方向滚了。个人的雄心壮志固然重要,但时势造英雄这话一点不假,历史从来不是个人独角戏。 再说他在湖南第一师范定下的"约法三则"——不谈金钱之事、不谈男女之事、不谈琐碎事物之事。现在听起来总觉得有点不真实,甚至有点极端。十六七岁的半大小子,正该是血气方刚、多愁善感的年纪,硬要把自己活成个苦行僧,切断所有世俗欲望,这哪是正常人过的日子?可换个角度想,那个年代的知识分子正面临着亡国灭种的危机,整个民族都在铁屋子里窒息,不搞这种近乎自虐的自我约束,怎么从混沌中杀出一条血路?怎么对抗那个醉生梦死的时代?当然,这种非黑即白的活法也埋下了后来某些极端决策的种子,凡事过犹不及,这是历史的吊诡之处。 说到底,毛泽东走出韶山冲,不只是一次从乡村到城市的地理迁徙。那是一个敏感而倔强的灵魂,试图从千年农耕文明的泥沼里挣出身来。他带走的不是什么温情脉脉的乡愁,而是一把想要劈开这铁屋子的斧头,一团想要烧毁旧世界的烈火。这种出走,既是个人命运的转折,也是一个古老民族在绝境中求变的缩影。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。