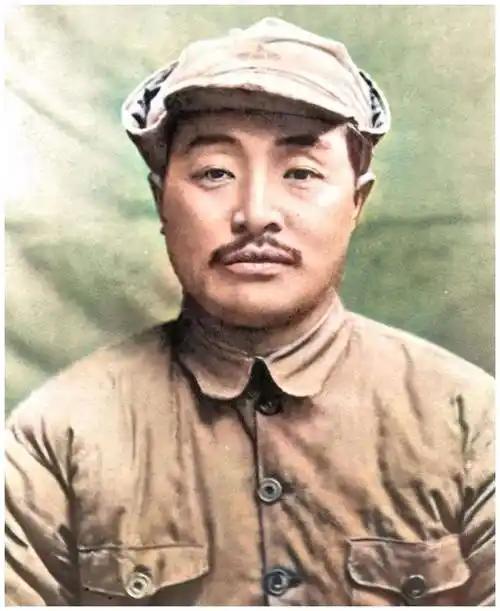

1949年,刘伯承听说原配还活着,并且日子过得很艰苦,就托人给她带信,想把她接到南京享福,原配却说:“我不去,你也不要回来!” 1949年的南京,刚刚解放的城市还在欢腾与动荡中交替喘息,空气里满是新旧交替的味道,时任南京市长的刘伯承,终于在一个稍微喘口气的间隙,托人往四川老家带去了一封口信,送信人的脚程很快,带着市长的承诺敲开了四川张家坝那扇斑驳的木门。 承诺的内容实在太诱人了:接你去南京,住洋楼,吃细粮,后半辈子不用再受苦,那是真正的享福,屋里的光线很暗,程宜芝满头的白发在煤油灯下有些刺眼,面对这迟到了几乎半个世纪的“补偿”这位农妇没有喜极而泣,也没有怨恨发泄。 她只是沉默了半晌,然后给出了一个让送信人措手不及的回答:“我不去,你也不要回来”这不是一句赌气的话,也不是所谓的“深明大义”四个字就能概括的。 1905年,当时程宜芝11岁,刘伯承13岁,两个还没长开的孩子被大人按头定下了娃娃亲,受了新学影响的刘伯承一万个不愿意,相亲时故意把自己搞得邋里邋遢,甚至拖着鼻涕扮丑,想把这门亲事搅黄了。 可11岁的程宜芝那时候就展现出了一种惊人的洞察力,她没被表象吓跑,硬是看穿了这个少年骨子里的不凡,点头应下了这门婚事。 1910年完婚,1912年生子,如果日子就这么过下去,也就是千千万万个普通中国家庭中的一个,但辛亥革命的炮声响了,刘伯承剪了辫子,那是1911年,他要去救国,要去当英雄,英雄的路是向上的,是星辰大海,而留给程宜芝的路,是向下的,是泥泞深渊。 这四十五年,这对夫妻活在两个完全不同的平行宇宙里,刘伯承在外面是指挥千军万马的“军神”他的手是指向地图和战场的,而程宜芝在老家,她的手是用来代替牛马的,家里没耕牛,她就自己拉着犁耙下地,冬天手背冻裂发紫,夏天被汗水泡得发白。 夜里点着煤油灯纺线,棉线把手指勒出一道道血痕,结了痂又磨破,她用一个女人的肉身,硬生生填补了丈夫离家后留下的巨大黑洞,赡养公婆,抚育幼子,最要命的打击,其实不是贫穷,而是来自血缘的背叛,这是程宜芝生命里最痛的一块烂疮。 儿子刘俊泰,因为父亲长期缺位和家人的溺爱,长歪了,他染上了大烟瘾,败光了家底。 1927年,刘伯承在上海避难时曾试图管教这个15岁的儿子,结果换来的是背叛,刘俊泰向巡捕房告发了自己的亲爹。 1927年,在白色恐怖下,这简直是把父亲往死里推,消息传回四川,程宜芝当场吐血,这是怎样的绝望,她拼命守护的刘家香火,差点亲手掐灭了刘家的希望,可即使这样,母亲的枷锁依然套在她脖子上。 她还得砸锅卖铁,为这个试图弑父的逆子还债、娶媳妇,这种伦理上的撕裂感,恐怕比肉体上的劳作更让她直不起腰,与此同时,刘伯承在长征途中的甘南,遇到了他灵魂的伴侣汪荣华。 1936年的中秋,几个月饼就是婚礼,他们有共同的信仰,有共同的语言,那是一个程宜芝完全无法触及的世界,所以当1949年那个送信人站在她面前时,程宜芝心里跟明镜似的,她拒绝去南京,理由有三个层次,层层递进,通透得让人心疼。 第一层是现实,她知道丈夫已经有了汪荣华,有了新家,自己一个裹小脚的乡下老太婆跑过去,算怎么回事,让丈夫尴尬,让汪荣华难堪,让自己无地自容,与其三个人都痛苦,不如一个人清净。 第二层是体面,她对送信人说:“政府认我是红军家属,每月发五斗米,够吃够穿了”五斗米,这就是她给自己划定的界限,她把公与私分得清清楚楚,绝不因为自己的私事,让当市长的丈夫分心,更不给国家添乱,第三层或许也是最隐秘的一层,是成全。 1957年,程宜芝在老家病逝,享年63岁,至死她都没再见过刘伯承一面,她临终时手里攥着的,是当年求来的一副对联残片,边角都被磨得发亮,这不仅是思念的信物,更是她一生的注脚。 信息来源:刘伯承:意志如钢的“军神”.--人民网