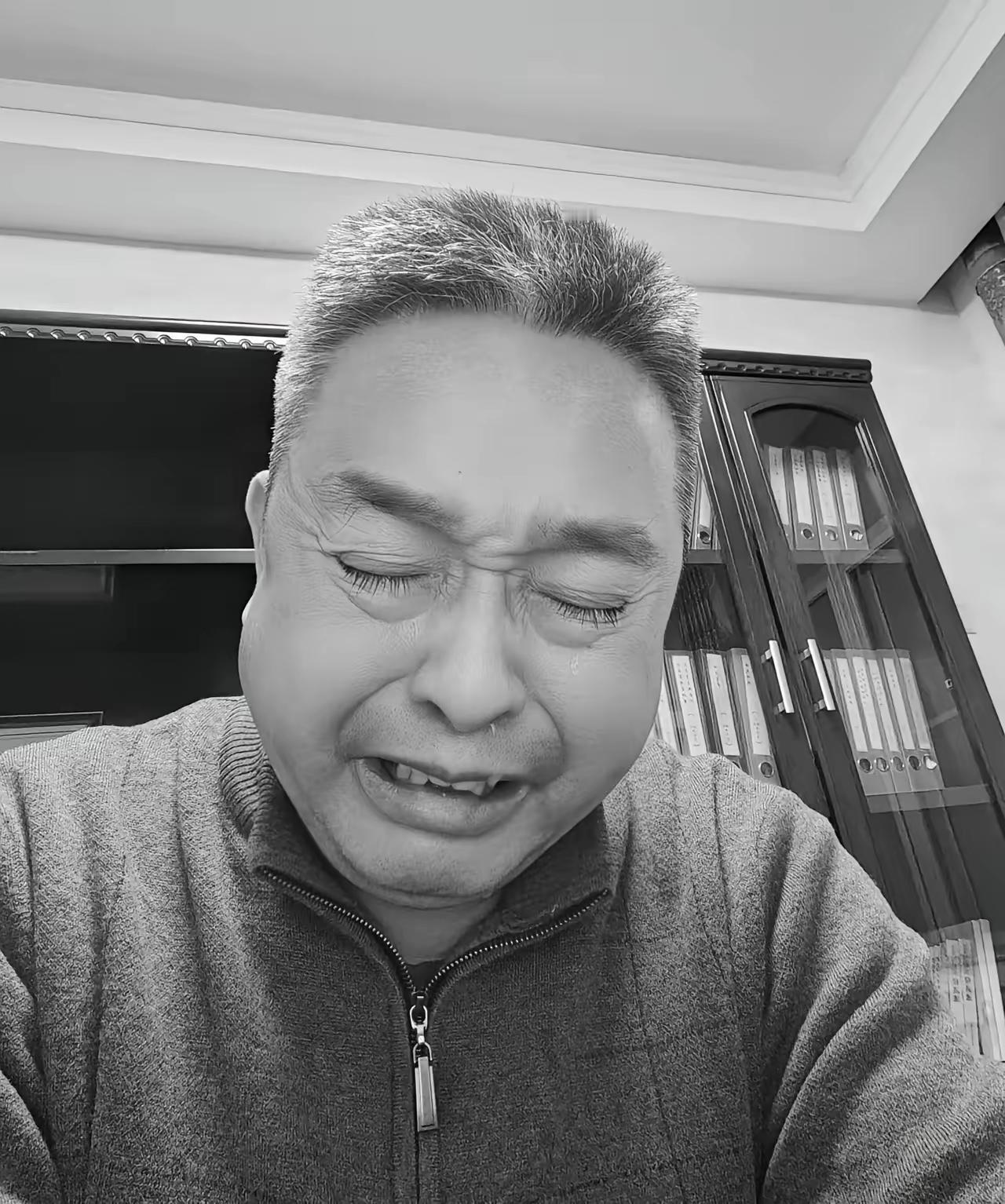

周日下午,去福州市殡仪馆看女儿了,一路上眼泪流个不停。在追梦堂,抱着女儿的骨灰盒跪在地上,痛哭了一个小时。和女儿说了好多话,只是不知道,她听到了没有。 车沿着福州的江滨路慢慢挪,窗外的闽江蒙着一层灰雾,路边的老榕树落了枯叶,被湿冷的冬风卷着贴在车窗上。我坐在副驾,掌心死死攥着女儿上周在学生街挑的草莓发圈,粉绒绒的,她还说要扎着去参加学校的插画展。 出发前翻遍了她的书包,只找出这个小物件,攥得越紧,心里的空落就越沉。眼泪从家门口上车就开始掉,纸巾擦了一包又一包,喉咙里堵着化不开的疼,连呼吸都带着颤。 我不敢看司机师傅的眼神,只盯着窗外掠过的街景,三坊七巷的石牌坊、学生街的鱼丸摊、画室楼下的便利店,每一处都嵌着女儿的影子。 上周六我们还挤在小吃摊前吃锅边糊,她扒拉着碗里的虾米,晃着腿跟我说画展的画稿还差最后一笔,催我周末陪她去画室修改。我当时随口应着,说忙完手头的事就去,哪曾想,这一句随口的承诺,成了永远的遗憾。 推开拓梦堂的门,清冷的香烛味裹着寒意扑过来,没有一丝活人的温度。工作人员把骨灰盒递到我手里时,我的手控制不住地发抖,木质的盒子轻得离谱,轻到让我不敢相信,这就是我养了十八年的女儿。 那个会扑进我怀里撒娇、会为了画稿跟我拌嘴、会把随手画的小画贴满冰箱的小姑娘,怎么就变成了这么一方小小的盒子。我抱着盒子跪在冰凉的地砖上,膝盖硌得生疼,可这点疼,远不及心口的万分之一。 我把脸贴在骨灰盒上,一遍遍地喊她的小名,跟她道歉,说上次不该因为她熬夜画画凶她;跟她念叨,说还没陪她去看画展,还没带她去吃念叨了半个月的海鲜自助;跟她诉说,说妈妈真的好想她。 絮絮叨叨说了一个小时,从她刚学会走路时跌跌撞撞扑向我的模样,说到她考上高中立志当插画师的坚定,每一件小事都清晰得像昨天,可再也没有清脆的回应,再也没有温热的小手拉着我喊“妈妈你看”。 哭到最后,嗓子哑得发不出声,腿麻得站不起来,工作人员过来搀扶,我却舍不得松开抱着骨灰盒的手。走出追梦堂时,夕阳已经沉进闽江,福州的天暗得猝不及防,冷风一吹,我打了个寒颤,才发现掌心的发圈被攥得变了形。 回到家推开门,客厅的灯还亮着,是女儿出门前特意开的,她从小怕黑,走得急忘了关。书桌保持着她离开前的样子,画稿摊在桌面,铅笔滚落在桌边,水杯里还剩半杯温水,是她早上倒的。 我坐在她的椅子上,指尖抚过画稿上的铅笔印,粗糙的触感里,好像还残留着她握笔的温度。冰箱上贴着她十岁画的小猫咪,歪歪扭扭的,她当年说要永远贴在那里。 房间里的一切都没变,可那个鲜活的身影,再也不会从房间里跑出来,笑着喊我要夜宵了。 我坐在书桌前,直到窗外的路灯全亮,眼泪又无声地淌下来,原来思念从不是刻意想起,而是走到哪里,都能撞见她的痕迹。 这些天我总恍惚,总觉得下一秒女儿就会推开房门,喊我一声妈妈。可伸手去抱,只有空荡荡的空气。 我知道她只是换了种方式陪着我,那些她留下的画、那些共度的时光,都会陪着我往后的日子。只是妈妈真的太想你,想再听你喊一声妈妈,想再牵一次你的小手。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。