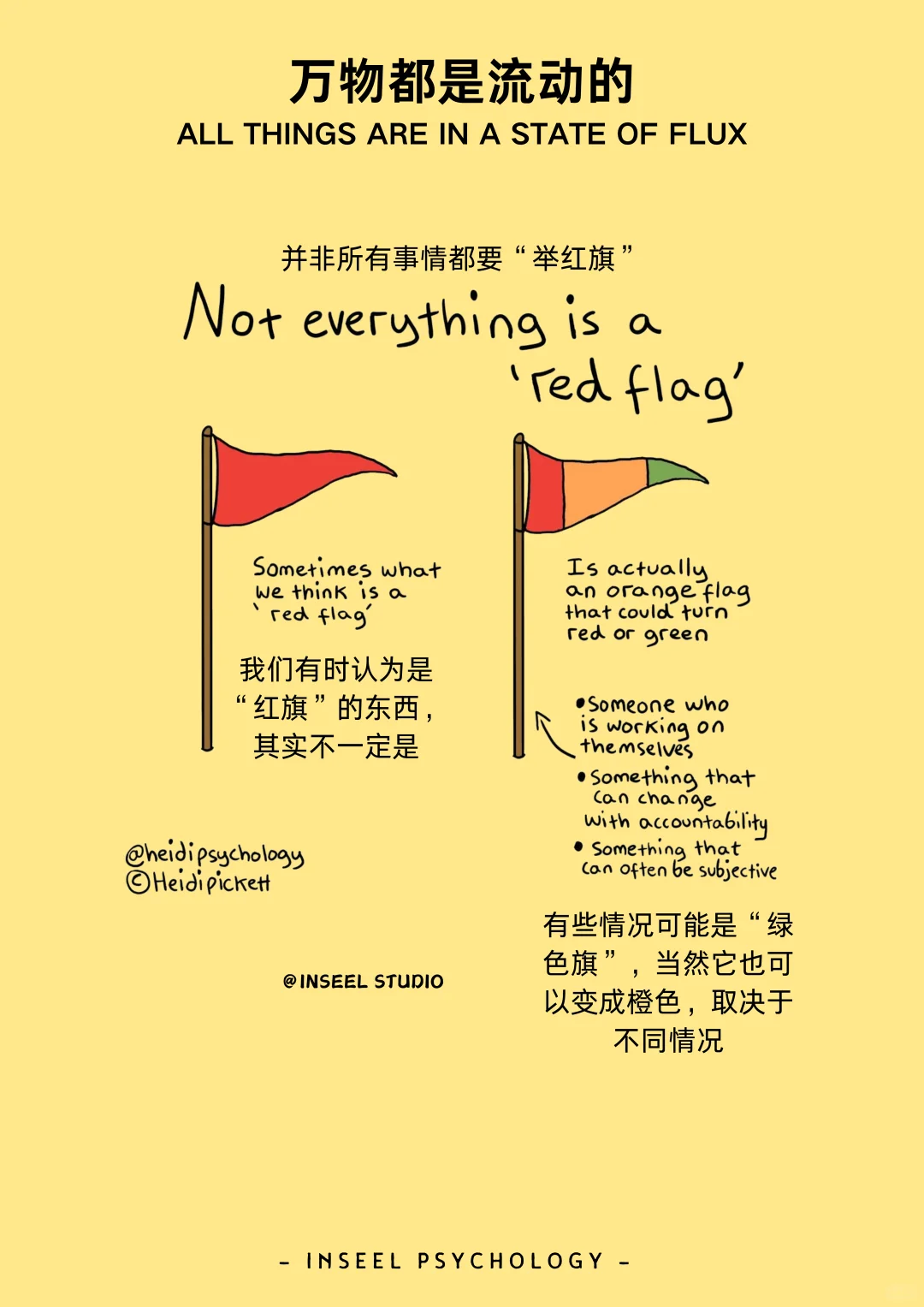

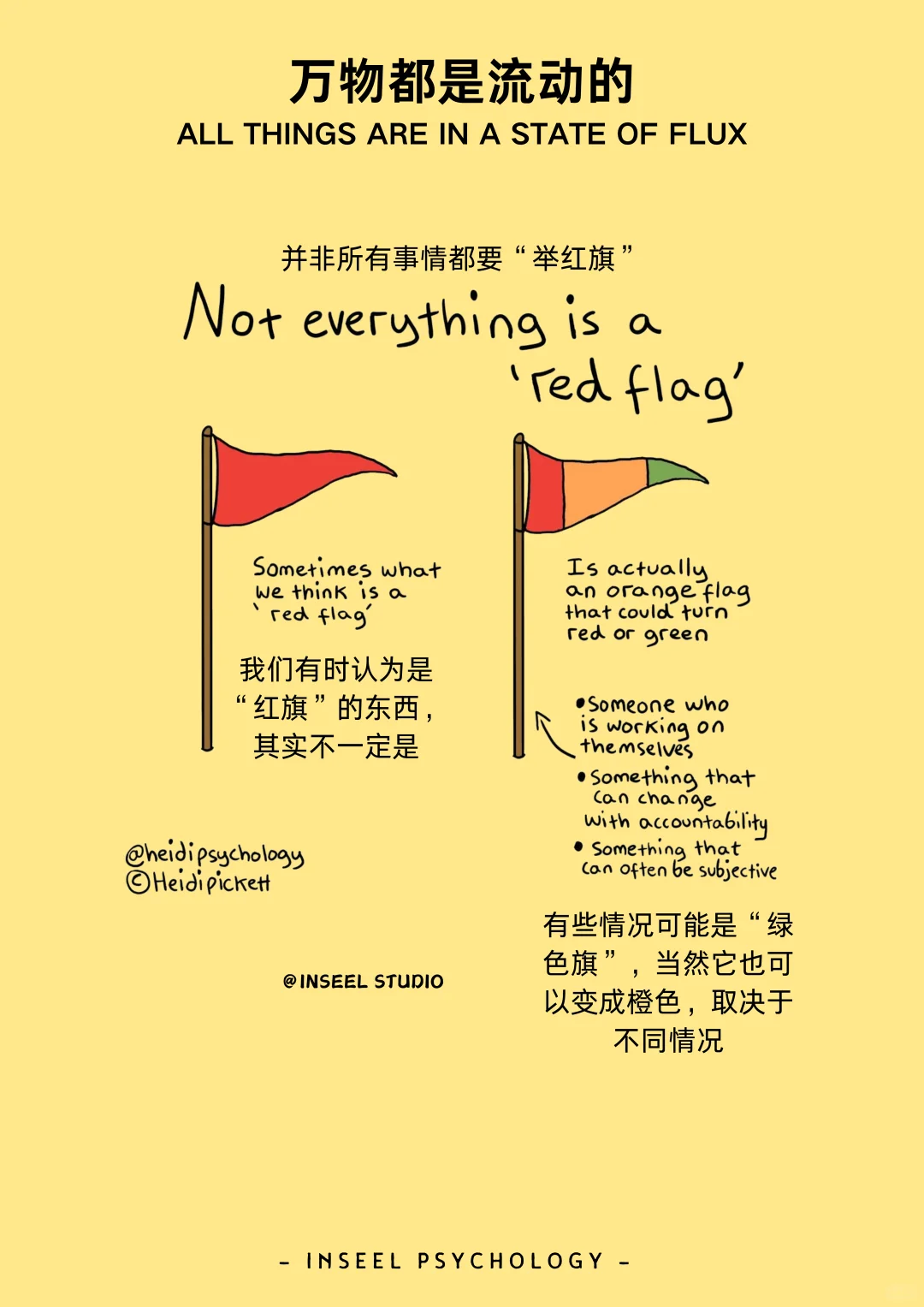

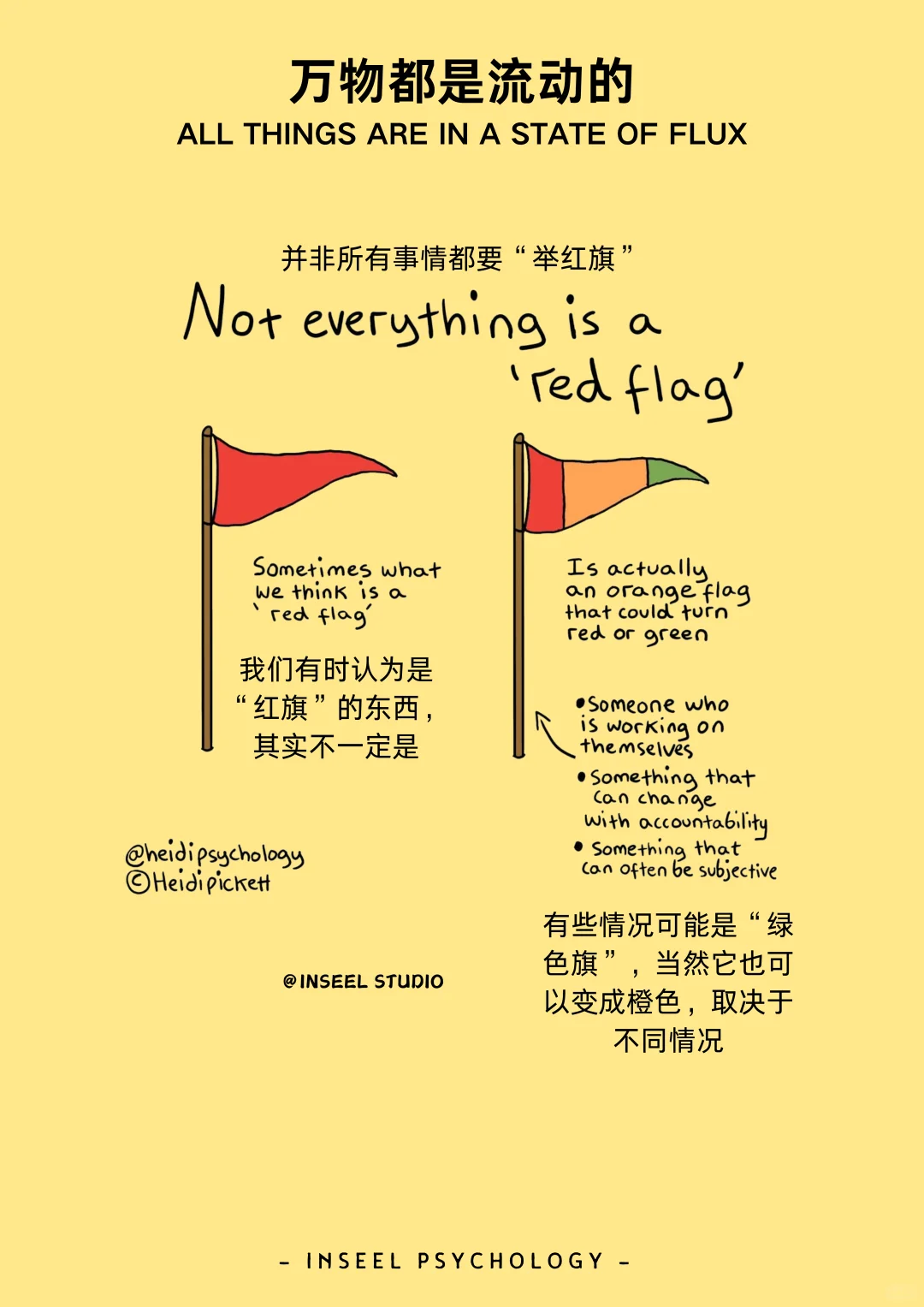

分.享一张来自于ig博主heidipsychology的图片,她解释到,最近网络文化中很盛行一种风气:对于任何不喜欢的事情,人们会立马给它判一面“红旗”,而不给这件事情任何个人成长和自我反思的空间。

她指出这种思维是非常二元论的:认为某个人要么百分之.百符合他们理想中的完.美人选,要么就要将ta贬的一无是处。这种思维忽视了人的复杂性。所以她认为,下评判时应该具备点灵活性,一面“红旗”也可能是一面“橙旗”,它可以根据那个人的成长和努力,变成其他的颜色。每个人身上或多或少都有一些让别人觉得是“红旗”的事情,但这些“红旗”并不是永.久的。因为一点小错误和缺陷就去diss这个人的全部的风潮,在这个主张“自我赋权”和“自爱”的时代下被无限放大了。

这让我想到了心理学中的认知负荷理论(Cognitive Load Theory):我们的大脑实在是一个好逸恶劳的家伙,总是想要得到简化的结论,给每个人和事打下风格明确的标签才更省时省力。这样我们在“记忆库”里进行信息提取时就会更快捷方便。与此同时,当我们有了既定的印象时,就会开始寻找各种信息来支持已有的信念。我们会忽略与已有观点相冲突的证据,进一步加深我们的固有认知。这一过程,在心理学中也有一个专门的名称:确认偏差(Confirmation Bias)。

《那不勒斯四部曲》这本书里,主人公莉拉反复提到的一种叫做“界限消失”的心理状态让我印象很深刻。她是这样形容在经历界限消失时的感受的:“在不到一秒的时间里,一个人、一样东西、一个数字或者一个音节,会打破原来的界限,改变形状。”一旦我们给某个东西定下了某种界限,认为它就应该是什么样的,那么必定有一刻这个界限会变得模糊、直至消融,直到一切都变得陌生的让人害怕,奇怪的让人愤怒。

人和事是流动的,是横看成岭侧成峰的。如果接受不了事物的多面性,就会一直经历类似于界限消失的复杂体验。这是在达到“内心平静”的终.极目标前,一次次要去领会和体悟的人性挑战。

那么回到主题“你会因为一点小缺陷就给这个人判死刑吗?”,一个可能的解题思路是这样的:当人和事展现出让你接受不了的一面时,提醒大脑不要立刻下评判,给予时间去观察。在这个过程中反复确认自己的想法:是否依然感到不适,还是在这个过程中感受到了好的变化?保持辩证的思考力,保持一定的接纳度,或许是一个更好的选择。