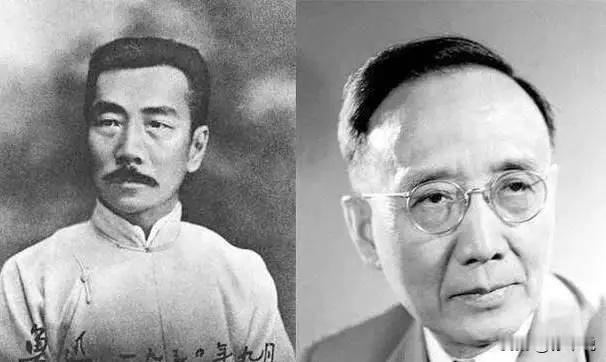

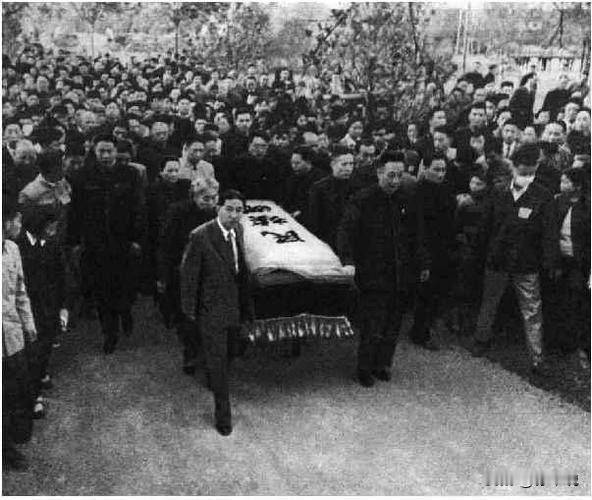

中国近代排名前两位的大文豪之间的文化战争,不是我等凡夫俗子能看得懂的,那是高维度的战争,不是弄堂里叉腰对骂的妇人。这两支蘸满时代墨水的钢笔在空中相撞,迸溅出的不是思想的火花,而是凌厉的刀光。 1928年,当郭沫若在《创造月刊》高呼"文艺是革命的先锋"时,鲁迅在未名社的阁楼上冷笑提笔写下:"从喷泉里出来的都是水,从血管里出来的都是血。" 于是这场持续近十年的文坛对决,撕碎了启蒙者温情的面纱,暴露出知识分子与市井民众同样炽热的情感温度。 1918年的北京城还飘着旧王朝的残雪,鲁迅在绍兴会馆的槐树下写下《狂人日记》,郭沫若则在九州岛的海风中酝酿《女神》。这两位新文化运动的双子星,曾共享着砸碎铁屋子的精神盟约。 但当历史的车轮碾过五卅惨案的血迹,曾经的战友在十字路口分道扬镳——鲁迅执著于"韧性的战斗",郭沫若却已高擎起"革命文学"的赤旗。 1928年的上海租界里,太阳社与创造社的青年们将鲁迅定性为"封建余孽"。郭沫若在《文艺战线上的封建余孽》中,将绍兴师爷的解剖刀说成"旧文人的匕首"。 鲁迅反手掷出《醉眼中的朦胧》,讥讽革命文学家们"摆着极左倾的凶恶面貌,好似革命一到,一切非革命者都得死"。这场论战犹如照妖镜,映出新文化运动裂变时的精神阵痛。 在虹口景云里的石库门,鲁迅的烟蒂在《三闲集》稿纸上烫出焦痕:"成仿吾们像梳着油头的堂倌,总爱把最新式的文学招牌擦得锃亮。"而流亡日本的郭沫若,则在《眼中钉》里回敬:"鲁迅先生是资本主义以前的一个封建余孽。" 这些裹挟着人身攻击的论战文字,全然不似《朝花夕拾》的温情或《屈原》的悲壮,倒像弄堂里叉腰对骂的妇人。 但撕开语言的暴力表象,潜藏着更深层的时代焦虑。当鲁迅在左联成立大会上强调"战线应该扩大",郭沫若已在《创造十年》里反思"我们当时实在太幼稚"。 当鲁迅写下"革命无止境,倘使世上真有什么'止于至善',这人世间便同时变了凝固的东西",郭沫若正在甲骨文中考证"革命"二字的本义。这对宿敌的笔战轨迹,恰似双螺旋结构般纠缠着现代中国的精神基因。 然而没有想到的是。 在936年深秋的万国公墓,郭沫若向鲁迅灵柩深深鞠躬。历史总是充满黑色幽默:当年痛骂鲁迅"双重反革命"的成仿吾,晚年主持修订了《鲁迅全集》。 而被鲁迅讥为"才子加流氓"的郭沫若,最终在鲁迅的挽联上写下"鲁迅之前无一鲁迅,鲁迅之后无数鲁迅,大哉鲁迅"。 那些年相互攻讦的文字,在死亡面前突然显露出思想共同体的本质——正如长江与黄河各自奔涌,终在入海口融为同一片蔚蓝。 这场文豪之争早已超越了个人恩怨的范畴。当我们在故纸堆里重审那些炽热的文字,看到的不仅是知识分子的理念冲撞,更是转型时代的精神图谱。鲁迅的怀疑主义与郭沫若的理想主义,如同硬币的两面,共同构成了中国现代性的张力结构。那些带着体温的攻讦文字,反而比精心修饰的悼词更真实地记录着思想演进的肌理。 在自媒体时代的今天,重读这些泛黄的论战文章,或许能让我们对知识分子的"骂战"多几分理解。当键盘侠们为流量撕咬时,鲁迅与郭沫若的笔墨硝烟提醒我们:真正的思想交锋从不是非黑白的站队,而是在碰撞中淬炼出的精神结晶。那些带着人格体温甚至人性弱点的争吵,或许才是思想史最有生命力的注脚。