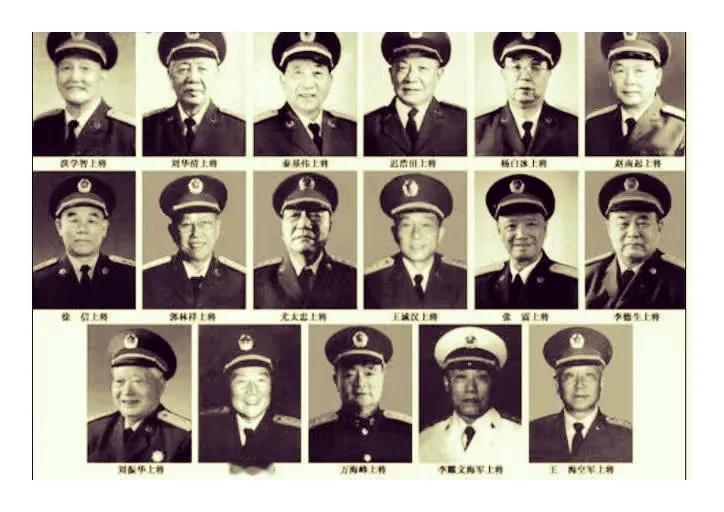

1988年,好像还在眼前。实际,转眼已经36年过去了。1988年大授衔中的17上将,今朝还有几人在世? 在中国人民解放军的发展历程中,军衔制度经历了一段曲折的道路。1955年,解放军首次实行军衔制,这是新中国成立后军队正规化建设的重要一步。在那次授衔仪式上,诞生了十大元帅以及1038位开国将军,彰显了革命军队的光辉历程和丰硕成果。此后十年间,又有两位上将、两位中将获得补授,还有562位开国功臣晋升为少将。这些将星闪耀的名字,成为那个时代的军队符号和国家骄傲。 然而,随着国内政治形势的变化,1965年军衔制被取消。直到80年代,随着改革开放的深入和军队现代化建设的需要,恢复军衔制再次提上日程。 1988年9月14日,北京人民大会堂气氛庄严而热烈。解放军恢复军衔制的授衔仪式在这里隆重举行,17位德高望重的高级将领被授予上将军衔。这些将领大多经历过抗日战争、解放战争的洗礼,有的还参加过抗美援朝战争,他们用自己的青春和热血为新中国的建立和保卫立下了不朽功勋。 这17位上将平均年龄约70岁,他们中有陆军将领,也有海军、空军的指挥官,覆盖了军队各个军种。他们虽然成长道路各异,但都有着共同的革命历程——为民族独立和人民解放事业奋斗终身。 在这些将领中,有的专长于战略指挥,如迟浩田上将;有的长于政治工作,如万海峰上将。他们的军事才能和革命经历各具特色,共同构成了一幅丰富多彩的军队高层指挥官群像。 授衔后,这些上将继续在各自岗位上为军队建设贡献力量。他们积极推动军队现代化建设,完善军事理论,指导军事训练和作战准备。同时,他们也是军队优良传统和作风的传承者,通过自身言行为年轻一代军人树立了榜样。 1988年的授衔仪式恍如昨日,然而转眼间已过去36年。这36年间,中国军队经历了深刻变革,武器装备更新换代,军事理论不断创新,但那些曾经意气风发的军中将帅,却在岁月中渐渐离我们远去。17位上将中,如今大多已经离世,留给我们的是无尽的怀念和敬仰。 每一位离世的上将都曾是一个时代的缩影,他们的告别仪式庄严肃穆,成为国人缅怀革命前辈的重要时刻。从最早离世的到近年去世的,这些军事家们的生命轨迹串联起了新中国军事发展的历史链条。而今,这段历史正通过各种形式被年轻一代军人学习和传承,成为新时期军队建设的精神财富。 在今天的军营中,1988年授衔的故事仍然被频繁提起。年轻士兵通过影像资料、文字记录了解那个特殊年代的重大事件,感受老一辈军人的风采,从中汲取前行的力量。 在仅存的两位1988年授衔上将中,万海峰的经历尤为传奇。1920年出生的他,13岁便参加了红军,成为红75师政委高敬亭的警卫员。正是在这位"游击专家"的言传身教下,年幼的万海峰奠定了军事生涯的基础。从一个连名字都没有的少年,到后来成为军中重要将领,万海峰的一生见证了中国革命和建设的全过程。 红25军长征后,他跟随高敬亭在鄂豫皖地区坚持三年艰苦卓绝的游击战。实战经验加上后来在新四军军部教导队的理论学习,使他成为一名理论与实践兼备的军事人才。新中国成立后,他赴朝参战,归国后历任多个重要岗位,包括北京军区副司令员、副政委,成都军区政委等。 万海峰将军对军队政治工作有着独到见解,强调军队建设必须坚持党的领导,注重官兵思想教育。他的军旅生涯是一部从革命战争年代走向现代化军队建设的生动教材。 迟浩田上将生于1929年,15岁参军,从一名通信员成长为连指导员。他的名字因上海战役中的一次英勇行动而广为人知。当时年仅20岁的迟浩田带领两名战士夜探敌营,凭借机智与勇气逼降敌军副师长和三个营的兵力,被授予"华东人民英雄"称号。 这样一位身经百战的战士,在和平年代同样展现出卓越才能。他在80年代担任总参谋长,参与指导军队现代化改革,1988年被授予上将军衔后,又先后担任国防部长和军委副主席,为军队建设和国防外交作出重要贡献。 迟浩田在国防部长任上,积极推动军事外交,访问多个国家,促进国际军事交流与合作。同时,他高度重视国防科技发展,支持武器装备更新换代,推动军队信息化建设,为中国军队跻身世界先进行列打下坚实基础。