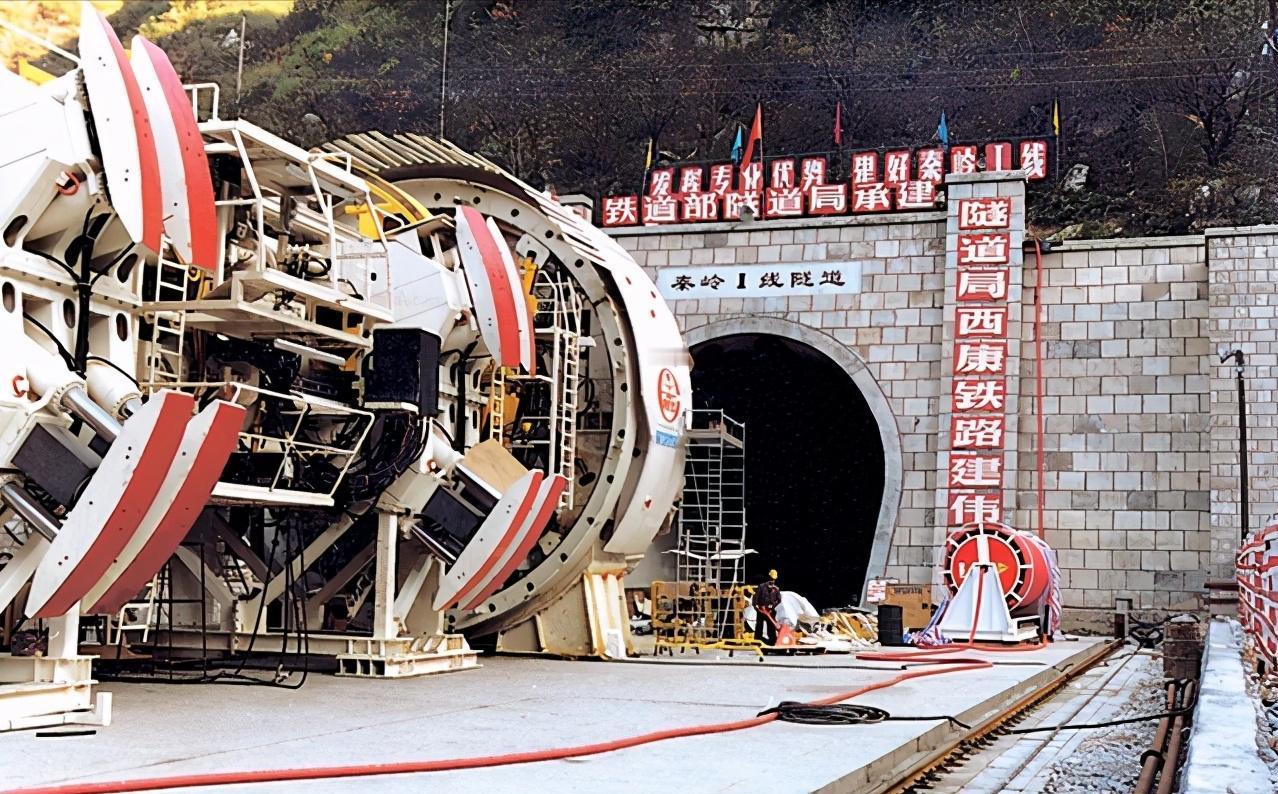

1997年,中国修建秦岭隧道时,找德国购买盾构机,德国鼻孔朝天:3.5亿一台,爱买买,不买拉倒!我方纠结过后最终选择购买,而正是那次购买,让今后的德国人后悔不已。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1997年,中国铁路建设迎来了一次严峻的考验——修建穿越秦岭山脉的隧道,这条隧道不仅是连接西安至安康铁路的关键环节,更承载着国家基础设施发展的战略期望。 然而秦岭复杂的地质条件让传统施工方法无从下手,盾构机成为唯一可行的解决方案,当时,中国在盾构机技术领域几乎一片空白,自主制造更是遥不可及。 面对这一困境,中国工程团队不得不将目光投向国际市场,寻求技术支持,于是,他们找到了盾构机制造领域的佼佼者——德国。 德国厂商在得知中国的需求后,态度却异常傲慢,他们开出了令人瞠目结舌的价格:一台盾构机3.5亿元人民币,两台就是7亿元,这个报价远超国际同类产品的平均水平,堪称“狮子大开口”。 德国代表摆出一副高高在上的姿态,言辞间透露出对中国技术能力的轻视:“爱买买,不买拉倒。”在他们看来,中国别无选择,只能接受这个条件。 中方代表虽然震惊于这一价格的离谱,却也深知秦岭隧道的工期紧迫,战略意义重大,容不得半点拖延,经过反复权衡和艰难的讨论,中国最终咬牙决定掏出这笔巨款,采购了两台德国盾构机。 设备运抵中国后,工程团队却发现了一个令人愤怒的事实:这批价值7亿元的盾构机竟然是经过翻新的二手货,尽管如此,施工任务迫在眉睫,团队只能硬着头皮投入使用。 起初,这些设备确实发挥了作用,隧道掘进工作得以推进,然而好景不长,二手盾构机很快暴露出了问题,故障频发,严重影响了工程进度,由于国内缺乏相关的维修技术,中国不得不再次向德国求援。 德国方面趁机提出苛刻条件:派遣工程师来华维修,每人每天3000美元的高薪,且维修期间禁止中方人员靠近现场,这不仅让中国付出了额外的天价费用,更让技术学习的机会彻底丧失。 这一连串的事件深深刺痛了中国工程界和科研人员的心,从高价购买到发现二手设备,再到维修中的受制于人,每一个环节都让中方感受到技术落后的屈辱。 德国厂商的傲慢态度和趁火打劫的做法,像一根根针一样扎在每个参与者的心头,然而这份屈辱没有让中国人沉沦,反而激起了强烈的斗志。 决策层和科研团队迅速达成共识:要想摆脱这种被动局面,唯有掌握核心技术,于是,自主研发盾构机的计划被提上日程,国家开始投入资源,组织力量攻克这一难关。 研发的过程注定充满艰辛,盾构机作为一种高精尖设备,涉及机械设计、材料科学、控制系统等多个领域,而中国在这些方面几乎没有积累。 科研人员从最基础的理论入手,查阅国外公开资料,反复试验刀盘的材质和结构设计,他们在闷热的实验室里夜以继日地工作,双手磨出厚茧,眼睛熬得布满血丝。 控制系统的开发同样困难重重,工程师们从零开始编写代码,一次次调试,一次次推倒重来,失败成了常态,但没有人退缩。 经过整整十年的努力,2008年,中国第一台具有自主知识产权的盾构机“中国中铁1号”终于下线,这台设备不仅性能稳定,还能适应多种复杂地质条件,更重要的是,其价格仅为进口产品的一半。 “中国中铁1号”的诞生标志着中国盾构机技术的重大突破,从此,中国不再是那个只能仰人鼻息的买家,而是逐渐成长为全球市场上的强劲竞争者。 凭借过硬的质量和极高的性价比,中国盾构机迅速在国内外赢得口碑,无论是城市地铁建设还是跨山隧道工程,国产设备的身影越来越多。 曾经主导市场的德国、美国和日本企业开始感受到压力,它们的市场份额不断被中国挤占,特别是德国厂商,当初的傲慢姿态早已无处安放,取而代之的是对失算的懊悔。 他们或许没有想到,那笔3.5亿元一台的交易不仅未能遏制中国的发展,反而成为中国科技崛起的催化剂。 回顾这段历史,秦岭隧道盾构机事件无疑是中国科技自立的一个分水岭,从1997年的被迫高价购买,到2008年的自主研发成功,再到如今占据全球市场60%以上份额,中国用事实证明了自力更生的力量。 德国厂商当初的“鼻孔朝天”,如今成了他们最大的失误,而对于中国来说,这段经历带来的启示更加深刻:技术上的受制于人,是发展的最大隐患;只有掌握核心技术,才能在国际舞台上挺直腰杆。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:新浪财经2021-04-26《美日德长期垄断,德国要价3.5亿!中国用15年把盾构机做到第一》