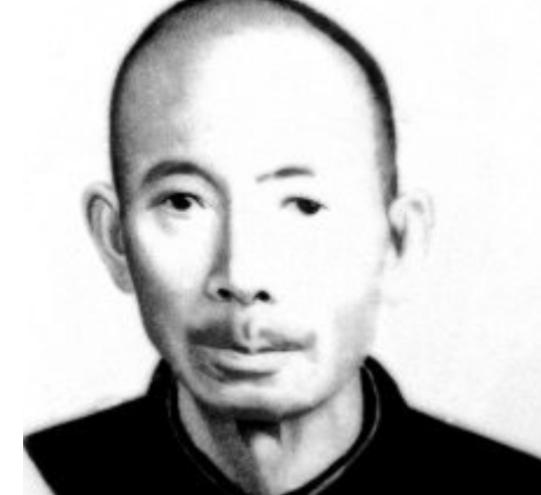

1976年,一名老人在北京军事博物馆参观时,看着四下无人,偷偷摸了一下文物,被工作人员大声制止,老人却红着眼眶说:“当年是我背着它走完了两万五千里长征,” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1976年的一个秋日,北京军事博物馆内人来人往,脚步声与低语交织成一片,一位老人缓步走进展厅,目光在展品间游移,最终停在一台斑驳的手摇发电机前。 这位老人名叫谢宝金,1898年出生于江西一个贫农家庭,童年时,他便在地主家放牛,生活的艰辛磨砺出他强壮的体魄,成年后,他身高近一米九,力气远超常人,能轻松扛起数百斤的重物。 1932年,34岁的谢宝金在矿场做工,日子虽苦却能糊口,那年,红军来到矿区征兵,毛泽民一眼看中了他壮硕的身躯,拍着他的肩膀说:“你是当兵的好料子。” 谢宝金虽不识字,却明白红军是为穷人打天下的队伍,他略一思索,便点头答应,从此告别了矿工生涯,穿上了红军军装,他的命运,因这一选择而彻底改变。 1934年,长征拉开序幕,谢宝金被上级召到面前,交给他一个特殊任务——保护一台68公斤的手摇发电机,这台机器是红军与党中央联系的命脉,关乎整个队伍的存亡。 上级叮嘱道:“这是咱们的‘眼睛’和‘耳朵’,无论如何要护好它。”谢宝金挺直腰板,郑重承诺:“人在机在。”从那天起,这台沉重的发电机成了他肩上的担子,也成了他长征路上的“战友”。 漫漫征途,雪山冰封,草地泥泞,湘江血战,困难接踵而至,他饿着肚子也要把干粮让给战友,淋着雨也要用油布裹紧机器,一次次险境中,他咬紧牙关,用肩膀扛起希望,用脚步丈量信念。 两年的跋涉,谢宝金和发电机从中央革命根据地走到了陕北延安,1936年,当这台机器被安然安置时,他身旁的战友已从百余人锐减到寥寥数人。 炮火中倒下的身影,草地里沉没的呼喊,这些画面如刀刻般留在他的记忆里,任务完成了,他却没有欢呼雀跃,而是默默站在一旁,眼眶湿润,他常说:“这机器比我的命还重要。” 延安的胜利曙光照亮了革命的前路,却也映衬出他心底的沉重——那些再也看不到这一天的战友,成了他永远的遗憾。 新中国成立后,谢宝金没有留在城市享福,也没有追逐功名利禄,他谢绝了组织的安排,回到江西老家,过起了平凡日子,种地、放羊、修路,他干着最普通的活计,却从不抱怨。 长征的岁月在他身上留下吃苦耐劳的烙印,他常对人说:“能为国家做点事,我就满足。”1976年,谢宝金身患重病,肺病让这个铁打的汉子日渐虚弱。 组织得知后,坚持送他到北京治疗,病榻之余,他提出一个心愿:想再看看当年的“老战友”,侄子们陪着他来到北京军事博物馆,那是他与过去重逢的地方。 走进展厅,谢宝金一眼认出了那台发电机,它静静地躺在玻璃柜中,外壳上的划痕仿佛在诉说当年的艰辛,他站在那儿,目光穿透时光,回到枪林弹雨的长征路。 趁着人少,他忍不住伸出手,想再感受一次那熟悉的重量,工作人员的制止让他回过神来,他没有争辩,只是转过身,泪水滑过脸颊。 他对围上来的人说:“我背着它走了整整两年,过雪山,趟草地,躲炮火……它救过我的命,也救过大家的命。”他的声音颤抖却坚定,字字句句敲在听者心上。 年轻的工作人员愣住了,游客们围拢过来,有人轻声抽泣,有人肃然起敬,那天下午,谢宝金坐在展厅一角,缓缓讲起当年的故事,他没有夸大自己的功绩,只是平静地回忆那些艰难的日子,那些逝去的战友。 他提到过草地时用竹筏拖着发电机,提到湘江边用身体护住机器的瞬间,每一句话都像一幅画卷,让人仿佛置身那段波澜壮阔的岁月。 博物馆负责人闻讯赶来,向他致以敬意,工作人员也默默退到一旁,留给他与“老战友”独处的时光,谢宝金凝视着发电机,眼神里满是怀念与释然。 这台机器不仅是通讯工具,更是信仰的见证,是他与无数战友用生命守护的希望,离开时,谢宝金回头再看了一眼,步伐虽慢却稳健,身后,工作人员向他行了一个军礼,游客们的目光里写满敬仰。 他的故事在展厅里回荡,像一阵风吹过,唤醒了沉睡的历史,那台手摇发电机静静地立在那里,承载着长征的记忆,也承载着谢宝金一生的奉献。 1984年,他在故乡于都去世,带着对革命的忠诚和对战友的思念,永远闭上了眼睛,但他的背影,那份坚韧与无私,却如发电机发出的电波,穿越时空,激励着后人。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:中国纪检监察报——《勤廉于都人物故事:长征模范谢宝金》