1929年,在一艘从九江开往上海的游轮上,28岁的赵一曼站在船头,将只有15个月的儿子向下扔去,然而,在凄凉中死去的孩子却说:我很感谢她!

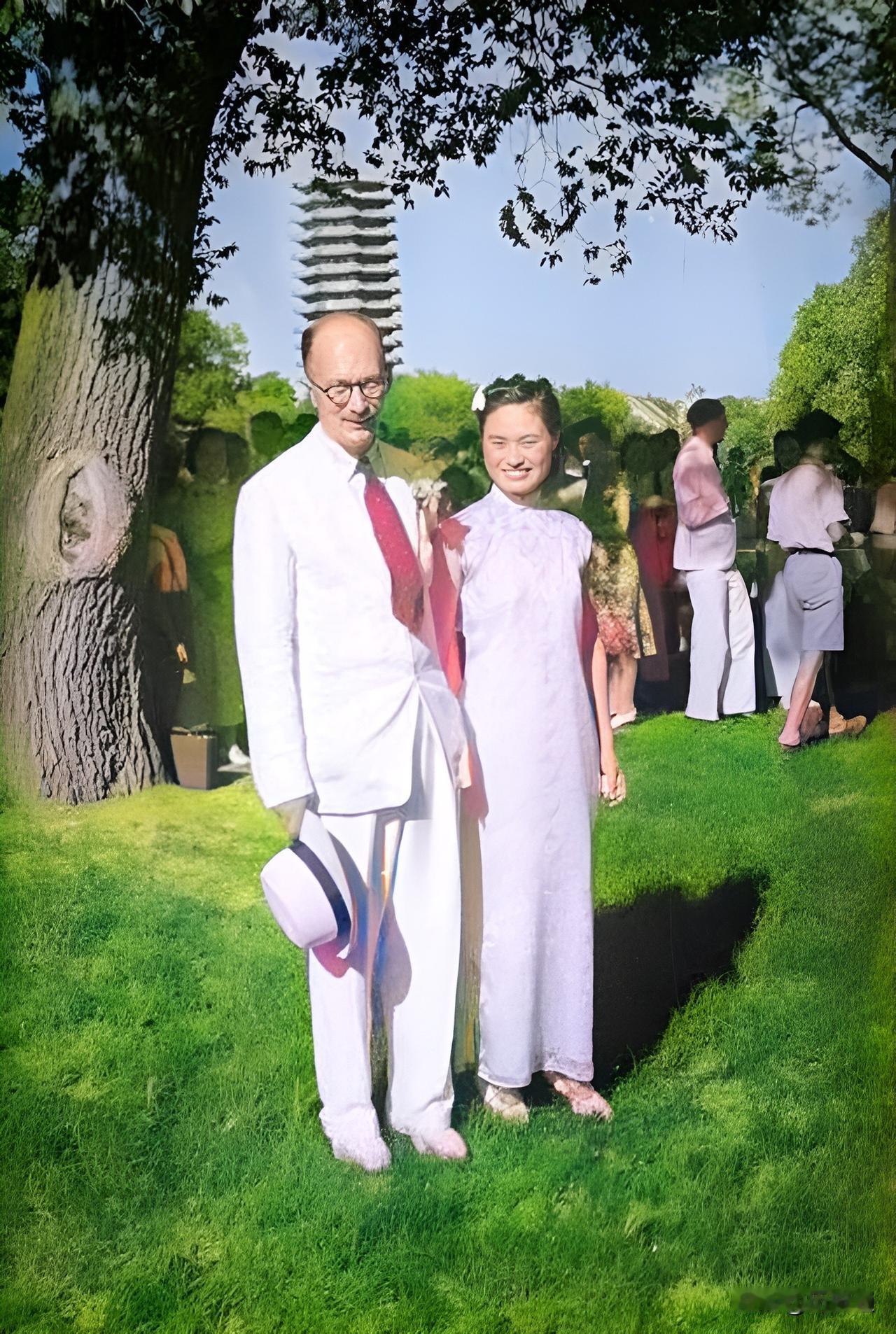

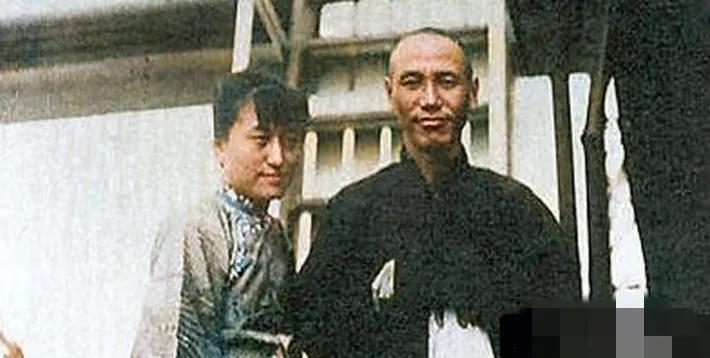

1936年8月2日,一列开往珠河县的火车上,遍体鳞伤的赵一曼借来纸笔,在颠簸中写下了生命中的最后文字。这位31岁的母亲,面对即将到来的死亡,心中最牵挂的仍是她已经六年多未见的儿子。 "宁儿:母亲对你没有尽到教育的责任,实在是件遗憾的事情。母亲因为坚决地做了反满抗日的斗争,今天已经到了牺牲的前夕了。"她的笔触平静而坚定,却蕴含着无尽的母爱与决然的信念。 七年前的1929年1月21日,赵一曼在湖北宜昌生下了一个男婴。这一天恰是列宁逝世5周年纪念日,加上她曾用名李淑宁,便给孩子取小名"宁儿"。初为人母的喜悦很快就被战火与革命的召唤所打断。随着"九一八"事变后日本侵略者的铁蹄踏入中国东北,赵一曼作为一名共产党员,内心的抉择变得异常艰难。 1905年出生于四川宜宾的赵一曼,原名李坤泰,自幼性格倔强,富有正义感。她的革命道路始于1923年加入中国社会主义青年团,1926年转为中共党员,同年考入武汉中央军事政治学校,成为中国历史上第一批军校女学员。命运的齿轮就此转动,将这位川籍女子推向了更广阔的革命舞台。 1930年初,面对日益艰险的革命形势,赵一曼不得不作出一个令她心如刀割的决定——将年仅15个月的宁儿交托他人抚养。在从九江前往上海的船上,年轻的母亲怀抱着幼小的儿子,目光中满是不舍与坚毅。这并非如标题所暗示的"将儿子向下扔去",而是革命者不得已的选择——将个人亲情置于民族大义之后。 离别前,赵一曼带着宁儿去照相馆拍了一张合影。她紧紧抱着儿子,眼神中既有母亲的温柔,也有革命者的坚定。这成为母子间唯一的合影,后来被赵一曼寄给了家乡好友郑双璧,请她转交给二姐李坤杰保存。 "国难当头,就要有人站出来,就要有人走上前线,用血肉之躯抗击敌寇。"怀着这样的信念,赵一曼将宁儿送到了陈达邦的妹妹陈琮英(任弼时的夫人)安排的陈家堂兄处寄养,自己则坚定地踏上了革命之路。这一别,竟成永诀。 1931年,赵一曼主动请缨奔赴东北抗日前线。 东北的黑土地上,赵一曼很快成为日军和伪满洲国政府眼中最危险的抗日分子之一。1932年春天抵达这片陌生的土地后,她以惊人的勇气和智慧投入到了抗日的烈火中。到1934年,她已担任珠河中心县委委员,组织开展游击区工作;1935年秋天,她更是肩负起东北人民革命军第三军二团政治部主任的重任。 "挎双枪,骑白马的密林女王"——这是当地百姓对赵一曼的称呼。在哈东游击区,她与赵尚志并称为"哈东二赵",声威赫赫。很多战友还误以为她是赵尚志的妹妹,她也就以"赵一曼"之名行动。这位英姿飒爽的女战士率领的游击队屡建战功,1933年在海伦地区,她仅率200人就击溃了伪自卫团500余人,并击毙了伪团长。日伪当局对她恨之入骨,甚至登报悬赏捉拿她。 然而,1935年11月14日的那场战斗改变了一切。在珠河县第三区春秋岭的激战中,赵一曼的部队被日伪军包围。为掩护团长带队突围,她主动留下担任掩护,左手腕被子弹击中。8天后,当她在山中隐蔽养伤时被敌人发现,在迎战中左腿再次受伤,因流血过多昏迷被俘。 在哈尔滨的囚室里,日军用尽各种酷刑摧残赵一曼,但她始终坚贞不屈。为了得到情报,敌人不得不将她送入哈尔滨市立医院治疗。就在这里,看守警察董宪勋与女护士韩勇义被她的气节所感动,冒险协助她于1936年6月28日逃出医院。可惜天不遂人愿,在距离抗日游击区仅20里的地方,她再次被追兵抓获。 这一次,日军对她实施了更为残酷的刑罚,但仍无法让她屈服。最终,敌人决定将她押往珠河县处死。1936年8月2日,在开往刑场的路上,赵一曼留下了两封遗书——一封真实表达对儿子的爱与嘱托,另一封则是策略性的伪装,以迷惑敌人。 "在你长大成人之后,希望不要忘记你的母亲是为国而牺牲的!"这是赵一曼留给儿子的最后教诲。同日,在珠河县小北门外,这位年仅31岁的母亲高唱《红旗歌》,高呼"打倒日本帝国主义!""中国共产党万岁!",英勇就义。 直到1957年,已从中国人民大学毕业的宁儿(陈掖贤)才与父亲陈达邦一起踏上开往黑龙江的列车,在东北烈士纪念馆里,第一次读到了母亲的遗书。他一字一句地抄录下母亲的话语,泪水模糊了双眼。在那一刻,这个从未享受过母爱的儿子似乎终于明白了母亲的选择,他心中默默地说:"我很感谢她!"——感谢她用生命诠释了什么是家国情怀,什么是崇高的爱。