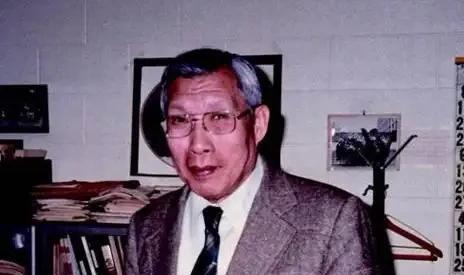

1950年,中国遗传学之父李景均,受到不公正对待后,毅然前往香港,可因为没有身份证,他无法获得美国签证,也不能前往其他国家!打给你诺贝尔奖获得者穆勒得知后,亲自给美国国务院写信,请求派人到香港接他…… 1952年深秋的匹兹堡大学校园里,一位身着灰色西装的华裔教授正站在讲台上,用略带天津口音的英语讲解着遗传学实验的随机分组原理。 教室里坐着二十多个金发碧眼的学生,他们或许不知道,这位温文尔雅的学者在一年前还困在香港的逼仄公寓里,身无分文又遭人诬陷。他叫李景均,中国现代遗传学的奠基人,此刻却在美国的讲台上续写着科研传奇。 1912年秋天,天津大沽码头的桐油商人家中诞生了第三个儿子。 这个喝着海河水长大的孩子,十五年后会考入南京金陵大学农学院,又将在而立之年成为北京大学最年轻的系主任。 李景均的求学之路像他研究的基因图谱般充满变数:1937年卢沟桥事变爆发时,他正在北平的试验田里记录小麦杂交数据,战火迫使他登上开往美国的邮轮,在康奈尔大学的实验室里完成了关于玉米育种的博士论文。 1941年的太平洋并不太平。 新婚燕尔的李景均带着美籍妻子踏上归国邮轮,原本三周的航程因为躲避日军潜艇延长到五十一日。当船只在爪哇岛补给时,他蹲在甲板上用英文给妻子讲解孟德尔定律,全然不知这段颠沛流离只是人生巨变的序幕。 在香港九龙被困的两个月里,他们每天只能吃两顿掺着沙粒的稀粥,襁褓中的长子因缺医少药夭折在逃难途中。这些苦难没有击垮他,反而让他更执着地要在故土建立遗传学体系。 北平解放后的1949年,三校农学院合并成立北京农业大学。这本该是李景均施展抱负的良机,却成了噩梦的开始。 苏联专家推崇的米丘林学派与西方遗传学产生激烈碰撞,校务主任乐天宇将学术争论上升为政治斗争。这位曾在南泥湾开荒的"红色专家",把实验室里的显微镜换成了《联共(布)党史简明教程》,在全体教师会上宣布:"偶然性是科学的敌人!李景均教授的课程传播资产阶级伪科学,必须停课整顿。" 学术寒冬来得比想象中更凛冽。 李景均主讲的《生物统计学》《群体遗传学》等三门课程被撤下课表,系主任的职务也被暂停。最令他痛心的是,耗费三年心血完成的《群体遗传学导论》被锁进资料室,这本用英文撰写的专著后来被国际学界誉为"二十世纪最重要的遗传学教材",但在当时的北京农大,它成了"反动学术权威"的罪证。 为了自证清白,这个倔强的天津汉子做了一件令所有人惊讶的事——他闭门三个月,把苏联李森科派的《遗传及其变异》译成中文。 出版社的编辑记得,交稿时李景均的眼镜片上布满血丝,衬衫袖口还沾着墨渍。这本译作首印五千册,两周内销售一空,却没能改变他的处境。 反对者又出新招,指责他选用的是"帝国主义篡改过的英文版",更有匿名信举报他"辱骂社会主义老大哥"。 1950年3月的一个寒夜,李景均敲开了邻居林传光教授的家门。月光透过窗棂洒在两位学者身上,林教授发现老友的手在微微颤抖,最终却什么也没说。 次日清晨,李景均带着妻儿登上南下的火车,请假条上工整地写着"家母病重,恳请停薪留职"。没人想到这趟探亲之旅的终点会是香港,更没人料到这位"中国遗传学之父"将永远离开他深爱的土地。 困在香港的日子里,李景均遭遇了比战时更艰难的抉择。台湾大学发来聘书,承诺提供赴美便利,被他断然拒绝。 转机出现在美国遗传学家穆勒看到《遗传学杂志》的报道,标题触目惊心:"遗传学在中国死亡"。这位诺贝尔奖得主立即联络国务院,亲自担保李景均的学术价值。经过八个月周旋,当李景均终于踏上旧金山的土地时,他给襁褓中的次子取名"史蒂夫·穆勒·李",以此铭记这段跨越太平洋的学术情谊。 大洋彼岸的北京中南海,毛泽东在调查报告上批示"彻查农大事件"。乐天宇被撤销职务调离学校,但伤害已经无法挽回。 钱三强在回忆录里写道:"景均兄的出走是新中国科学界第一记警钟,可惜当时我们都没听懂。"而在匹兹堡大学的实验室,李景均埋首研究临床试验的"双盲原则",这项成果后来成为全球医学研究的金标准,拯救的生命数以百万计。 2003年深秋,九十一岁的李景均在美国辞世。 书桌上的相框里,泛黄的老照片定格着1946年的北大农学院:年轻的系主任站在试验田里,手中握着沉甸甸的麦穗,身后是北平湛蓝的天空。 (参考资料:中国网——【云飞杂记】景均传之出走2023年12月29日)