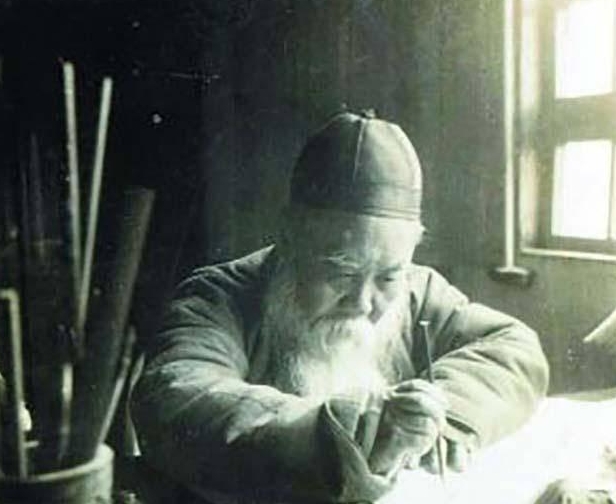

1901年,19岁的马一浮丧妻,他发誓不再续娶,岳父同情他,便问他:“我三女儿14岁,酷似她姐,你娶她吧?”马一浮拒绝:“亡妻地位无人能替,无心再娶。” 马一浮,这位后来与梁漱溟、熊十力并称为"现代三圣"的思想家,出生于浙江绍兴一个书香门第。自幼耳濡目染儒家经典,他展现出超乎常人的聪慧与学习能力。 十九世纪末,马一浮参加乡试时表现卓越,名列前茅。他的文章气势磅礴又不失细腻,既有传统文人的深厚底蕴,又透露出对新思潮的关注与思考。这样的成绩自然引起了当地士绅的广泛注意,其中就包括当时的贤人汤寿潜。马一浮对传统文化有着自己独特的见解,他并非盲目守旧,也不是全盘否定传统。 汤寿潜欣赏马一浮的才气,想将自己的大女儿汤仪介绍给这位年轻俊杰。在当时,包办婚姻是主流,但许多受过新式教育的年轻人已经开始抵触这种婚姻形式。然而,马一浮却并未表现出常见的抵触情绪,而是欣然前往与汤家大小姐见面。 汤仪出身名门,自小接受良好教育,知书达理、温婉贤淑。她不仅有着传统闺秀的温柔气质,还具备开明的思想。初次见面,马一浮与汤仪相谈甚欢,彼此都感受到了对方身上的独特魅力。 婚后的马一浮与汤仪恩爱融洽,他们不仅是夫妻,还是彼此学术与生活的支持者。汤仪深知丈夫的学术抱负,总是默默支持他的研究与思考,为他创造安宁的治学环境。 婚后不久,马一浮的父亲病重。作为儿媳的汤仪不辞辛劳,尽心尽力照顾病榻上的公公,体现了她的孝心与家庭责任感。然而,命运的转折很快就来临了。马父去世后,按照当时的礼制,作为儿子的马一浮必须为父亲守孝三年,而在这期间,妻子不能生育。 不幸的是,汤仪恰在此时怀孕了。面对封建礼制的严苛要求,汤仪做出了一个艰难的决定——打胎。在1901年医疗条件极为有限的情况下,这样的手术充满了风险。不幸的是,汤仪在手术过程中因医疗条件的限制而不幸离世。 当时的马一浮年仅19岁,他万万没想到,自己与爱妻的婚姻不足三年就被死亡无情地终结。面对妻子的离世,年轻的马一浮陷入了巨大的悲痛之中。他不仅失去了挚爱的伴侣,也因为传统礼制间接导致了妻子的离世而倍感自责。正是在这样的背景下,年轻的马一浮做出了一个将影响他一生的决定:永不再娶。 丧妻后的马一浮生活变得凌乱不堪,他独自居住在简陋的住所,饮食无规律,整日沉浸在对亡妻的追思与学术研究中。作为岳父的汤寿潜看在眼里,疼在心里。 1901年,怀着对女婿的关切之情,汤寿潜决定为马一浮张罗续弦之事。考虑到马一浮与亡妻汤仪的感情深厚,汤寿潜提出了一个在当时社会背景下看来颇为体贴的建议——让马一浮迎娶他的三女儿,一个年仅14岁的姑娘。 汤寿潜向马一浮表示:"我三女儿14岁,酷似她姐,你娶她吧?"这样的提议在当时并不罕见,许多家族为了维系姻亲关系,常常在一方过世后安排其兄弟姐妹与遗孀或鳏夫结合。汤寿潜此举既是出于对女婿的关爱,不忍心看他长期独居,也有维系两家联姻关系的考量。 面对岳父的好意,马一浮却出人意料地给出了断然拒绝的回答:"亡妻地位无人能替,无心再娶。" 马一浮的拒绝不仅仅是对亡妻的怀念,更是对当时婚姻制度的一种无声反思。在那个时代,很多知识分子如鲁迅、徐志摩等人都在反抗包办婚姻,而马一浮却从另一个角度展现了他的思想前瞻性——他认可了一段源于包办但建立在相互尊重基础上的婚姻,同时又拒绝了同样是包办性质的续娶建议。 从19岁那年的坚定决定开始,马一浮真正地走上了独身的道路。他将全部精力投入到学术研究中,成为了将马克思《资本论》引入中国的第一人,在思想界留下了深远的影响。与此同时,他的书法艺术也达到了很高的造诣,成为当时文化界的重要人物。 马一浮的选择与同时代许多知识分子形成了鲜明对比。鲁迅与原配妻子朱安的关系冷淡,最终与许广平相恋;徐志摩与张幼仪的婚姻以离婚告终;郭沫若更是远走他乡,再未回首。 直到1967年,84岁的马一浮走完了他的一生。从19岁的誓言到生命的终点,他用65年的时光兑现了对亡妻的承诺。