1954年,中共中央处理了高饶事件后,开始考虑撤销权力过于集中的大区中央局, 即东北局、华东局、华北局、中南局、西南局和西北局,同时撤销相对应的六大军区。 这步棋,不仅掐灭了分裂的苗头,还直接影响了新中国未来的路。那么,这一决策到底有多大威力?它又是怎么改变中国历史的?接下来,咱们一层层剥开这件大事的真相。 1954年,高饶事件成了新中国成立后的一场政治大震。高岗,时任东北局一把手、国家计委主任,饶漱石,时任华东局书记、中央组织部部长,这两位可不是小角色。他们利用手中权力,拉帮结派,试图挑战中央权威。高岗甚至放出风声,要搞“副统帅”之类的小动作,饶漱石则在背后推波助澜。中央看在眼里,急在心里。这事不简单,不光是个人野心问题,还暴露了大区中央局和六大军区权力太集中,已经成了隐患。 中央没拖泥带水。1954年2月,高饶问题在中央全会上被彻底揭开。高岗被批得体无完肤,最后选择了自杀,饶漱石也被撤职、开除党籍。这事处理得快,但余震还没完。中央意识到,光收拾两个人不够,根子上的问题得解决,不然以后还会有“高岗第二”“饶漱石第三”。 新中国刚成立那几年,大区中央局和六大军区是干大事的“功臣”。1949年解放战争尾声,全国被划成东北、华东、华北、中南、西南、西北六个大区,每个大区有个中央局,管政治、经济,还管着对应的军区。军区呢,掌握部队,手握枪杆子。这套体系在打江山时好使,统一指挥,效率高。可到了1954年,天下太平了,这套体系的毛病就露出来了。 首先,权力太集中。大区中央局一把手既管党务,又管经济,还能插手军务,简直是“土皇帝”。比如东北局的高岗,手下有重工业基地,还有东北军区撑腰,尾大不掉。华东局的饶漱石也差不多,上海那块经济命脉捏他手里,军区也听他的。其次,中央指挥不动。大区之间各自为政,政策落实经常打折扣,中央喊话跟喊哑巴似的。再加上高饶事件一闹,中央发现,这六个大区要是再这么下去,迟早得出乱子。 1954年4月,中央下了决心:撤销大区中央局和六大军区。这不是小打小闹,而是动真格的权力调整。大区中央局没了,东北局、华东局这些“诸侯王”直接解散,权力收归中央。六大军区也跟着调整,原来的东北军区、华东军区这些大块头,被拆成11个军区,分散管理。这样一来,地方权力被打散,军队也牢牢攥在中央手里。 这步棋下得狠,但也准。中央不是随便拍脑袋决定的,而是经过深思熟虑。1952年,中央就已经在考虑调整大区制度,只不过高饶事件把这事提前推上了快车道。撤销后,中央直接管省一级,中间少了个“大区”捣乱,政策落实更快,地方也不敢再阳奉阴违。 为啥中央这么急着撤销大区和军区?说白了,就是怕分裂。新中国刚站稳脚跟,外部有帝国主义的虎视眈眈,内部还有各种不稳定因素。高饶事件一出,中央看明白了,权力太分散,迟早有人会拿来搞乱子。尤其军队这块,枪杆子不能让地方捏着,必须牢牢抓在中央手里。 再一个,这也是新中国从战争转向建设的需要。打仗时,大区和军区是大杀器,管用。可现在要搞经济建设,中央得统一调配资源。大区各自为政,东北重工业强,华东轻工业多,中南农业为主,各干各的,资源浪费严重。撤销之后,中央能统筹规划,把全国拧成一股绳。 大区中央局和六大军区一撤销,效果立竿见影。首先,中央权威更强了。地方上没人敢再跟中央对着干,政策从上到下贯通,执行力大大提高。比如“一五计划”那会儿,全国资源统一调配,工业建设突飞猛进,这跟权力集中有直接关系。 其次,分裂隐患没了。高饶事件后,中央借机把权力结构理顺了,谁也别想再拉山头搞小圈子。军队这边,11个军区分散管理,互相牵制,地方再也插不上手,军队彻底成了中央的“铁拳头”。 最后,这事还给后来的政治格局定了调。1954年的调整,开了个头,后来中央一直在强化集中统一领导。这套思路一直延续下来,成了新中国治理的一大特点。

123hj

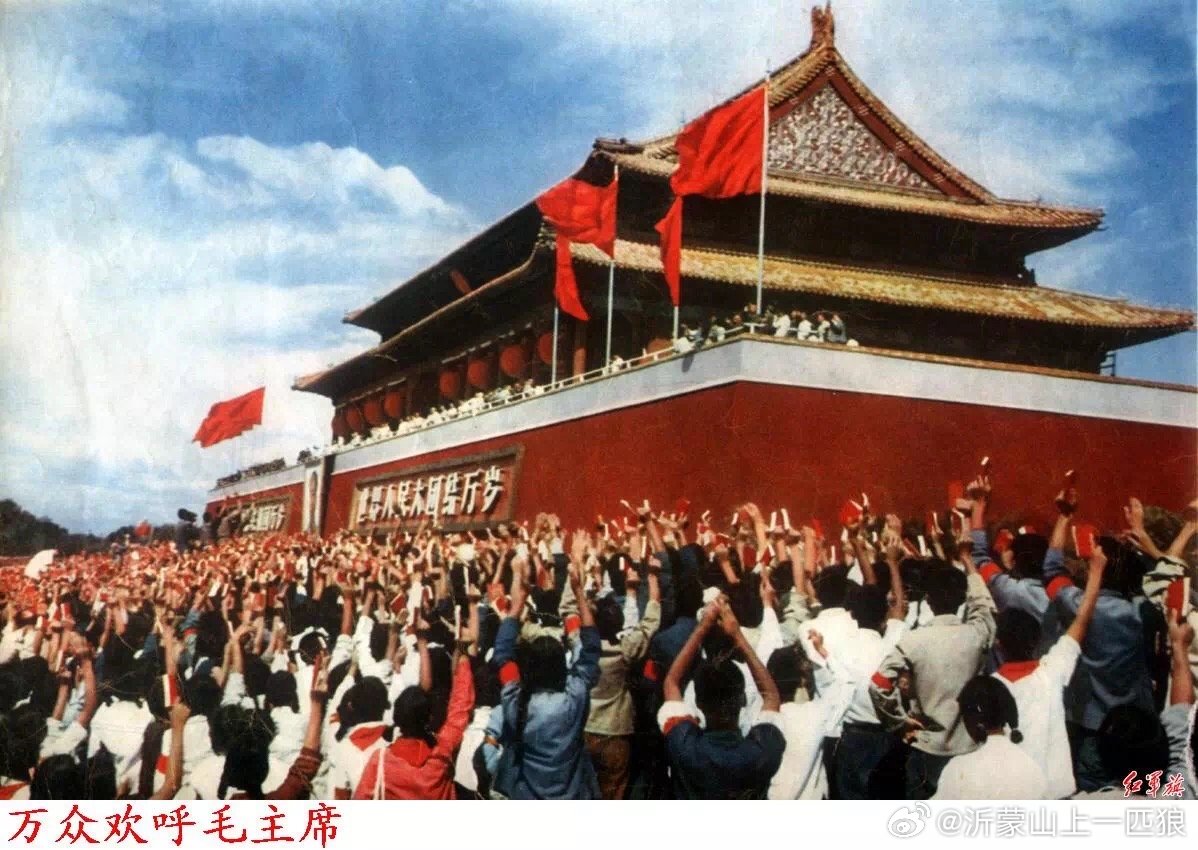

小饶从小没听说过,就知道毛主席陈军长