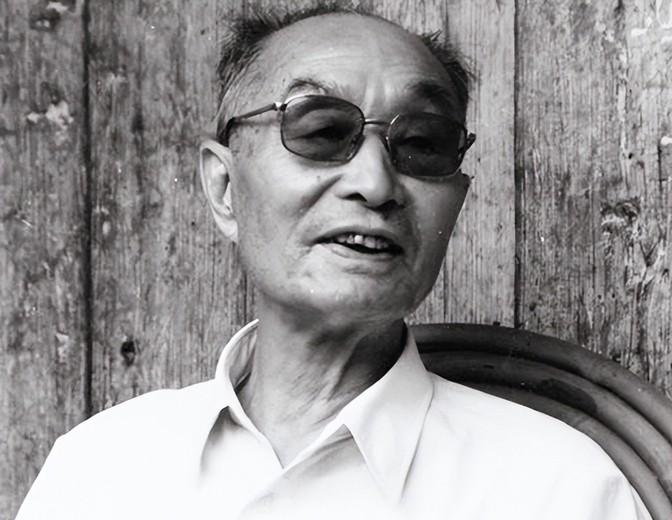

1964年,张爱萍将军到基地视察,吃饭时看见旁边有几个年轻战士没饭吃,还十分疲惫的样子,于是便询问了一番,没想这一问,竟然惹得将军拍桌大怒! 1964年,中国的西北戈壁深处,罗布泊基地正在进行着一项关乎国家命运的重大工程——原子弹研制。在这个特殊的周末,原子弹工程总指挥张爱萍将军罕见地来到了后方机关基地进行视察。 罗布泊地区环境极为恶劣,这里寸草不生,漫天黄沙,天气多变,温差极大。所有物资包括饮用水都需要从数百公里外运送而来。在这片不毛之地,科研人员和军人们日以继夜地工作着,为了实现中国人民的"两弹一星"梦想而奋斗。 作为原子弹工程的总指挥,张爱萍将军很少来到后方。他的工作常态是奔波在第一线,与战士们同吃同住,亲自解决现场遇到的各种技术和后勤难题。 多年后,张爱萍将军的儿子张胜在回忆录《两代军人的对话》中曾用"天真的共产主义者"这一特殊词汇形容自己的父亲。这种"天真"不是指幼稚或缺乏经验,而是指他坚守理想信念,对共产主义事业的纯粹热忱,以及始终如一的赤子之心。 在军旅生涯中,张爱萍展现出鲜明的"较真"个性。毛泽东曾评价他"好犯上",叶剑英称他为"浑身带刺",邓小平更直言他是个"惹不起"的角色。这些评价背后,是张爱萍不畏权威、敢说实话、坚持原则的性格特点。无论遇到什么情况,只要认为是对的事情,他都会不顾一切地坚持下去。 然而,张爱萍对待基层士兵却有着超乎寻常的关爱。在东大山哨所的一次事件中,他的车队被哨所士兵拦下要求检查证件。尽管随行人员试图解释这是总指挥的车队,但哨兵坚持按规定办事。耐人寻味的是,事后张爱萍不仅没有责备士兵,反而称赞他们恪尽职守,甚至专门写诗予以表扬。 在这个不寻常的周末,张爱萍在机关礼堂用餐时,敏锐地注意到周围全是机关工作人员,没有看到一个前线战士。这一细节引起了他的警觉。用餐结束后,当他走出礼堂,看到屋外有一群年轻战士正在烈日下休息,他们神情疲惫,面容黝黑。 仔细观察之下,张爱萍注意到这些战士的军装上沾满了风沙,有些甚至打着补丁,显然是长期在恶劣环境中工作的前线人员。他们的靴子上还带着罗布泊特有的盐碱痕迹,证明他们是远道而来。这些细节触动了这位总指挥的心。 张爱萍快步走向这群战士,和蔼地询问他们是从哪个单位来的,为什么不去食堂吃饭。战士们见到总指挥,先是惊讶,继而敬礼。 通过与战士们的交谈,张爱萍将军了解到了一个令人愤慨的事实:这些年轻战士都是从十几公里外的前线执勤点赶来过周末的。按照规定,驻守在罗布泊一线的战士每周可以得到一天休假时间,到后方机关单位小憩放松。相比荒漠中的试验基地,机关驻地条件要好得多,有澡堂、食堂、服务社和电影院,被戏称为基地的"王府井街"。 然而,这些远道而来的战士们在这里却处境尴尬。其中一位年轻战士向张爱萍讲述了自己的经历:来自河南农村的他,全家人都以他参与国防建设为荣,常常在信中鼓励他克服困难。但让他没想到的是,在执勤点忍受风沙考验尚且不算什么,连个周末放松的机会都如此艰难——想买日用品,服务社却告知没货;想看场电影,售票处却说票已售罄;最令人难以接受的是,连一口热饭都吃不上,只能饿着肚子等到傍晚返回原部队才能填饱肚子。 听完战士们的遭遇,张爱萍将军脸色骤变。作为一位长期关心基层战士的指挥官,他无法容忍这种情况的存在。他当即命人把基地领导叫来,开门见山地质问:"你吃饱了吗?"面对将军严肃的面容,基地领导不明就里,只得如实回答已经用过餐。 这回答仿佛点燃了导火索,张爱萍将军拍案而起,厉声指出:"饱汉不知饿汉饥!你们看看这些战士,一个个还饿着肚子!基地领导都在干什么?为什么不解决战士们的实际问题?"将军的怒火引得周围人噤若寒蝉。 平息怒火后,张爱萍立即下达了一系列指示:责令机关食堂为战士们准备饭菜,打开党委会议室供战士们休息。他强调,从现在开始,必须解决好来机关驻地的战士们的吃饭、休息、办事及交通问题;服务社缺少的日用品必须尽快备齐,并安排人员将必需品送到基层;电影院售票要优先保障基层战士,并为他们安排免费场次。 在安排好这批战士的问题后,张爱萍并没有就此止步。他意识到这不是个例,于是紧接着召集了一场全体机关干部会议。在会上,张爱萍提出了一项新举措:要求每位机关干部与前线战士结对子,每月至少一次亲自下到一线了解战士需求,确保后方支援不流于形式。 当天下午,张爱萍放弃了原计划的工作,亲自驾车走访了周边多个偏远哨卡,实地考察战士们的生活条件。风尘仆仆的身影穿梭在戈壁荒漠间,留下了一个将军为战士奔走的感人画面。 当历史的指针指向1964年10月16日下午3点,中国第一颗原子弹在罗布泊上空成功爆炸,爆炸声响彻世界。这一刻,张爱萍第一时间向周恩来总理报告了好消息。接到周恩来要求确认数据的指示后,他立即组织科研人员进行核实,确保万无一失。