士兵突击[超话] 《士兵突击》为何难续传奇?深度解析中国军旅剧续集困境!

2006年,一部没有女主角、没有爱情线的军旅剧《士兵突击》横空出世,以“许三多”的逆袭故事点燃一代人的热血。豆瓣9.4分的成绩,让它成为中国电视剧史上的现象级经典。然而,近二十年过去,观众对续集的呼声始终未得到回应。为何这部国民级IP的第二部始终难产?从主创团队、市场环境到文化语境,背后暗藏中国影视行业的多重困局。

一、原班人马难聚首:从“钢七连”到“名利场”

《士兵突击》的成功离不开“全员封神”的演员阵容:王宝强、陈思诚、段奕宏、张译、张国强……这些当年籍籍无名的演员,如今早已跻身一线。王宝强身价暴涨,陈思诚转型导演,段奕宏成为文艺片宠儿,张译更是手握多个影帝奖杯。即便抛开片酬与档期难题,演员们重回“士兵”状态的可能性也微乎其微——正如网友调侃:“现在的许三多出场费够养一个班了。”

更关键的是,导演康洪雷与编剧兰晓龙这对黄金搭档的创作重心已转移。康洪雷深耕历史正剧,兰晓龙在《长津湖》等主旋律大片中探索新方向。当年那种“用一部剧赌上职业生涯”的纯粹创作心态,在如今的资本博弈中显得尤为奢侈。

二、剧本困局:军旅神话的“续命”难题

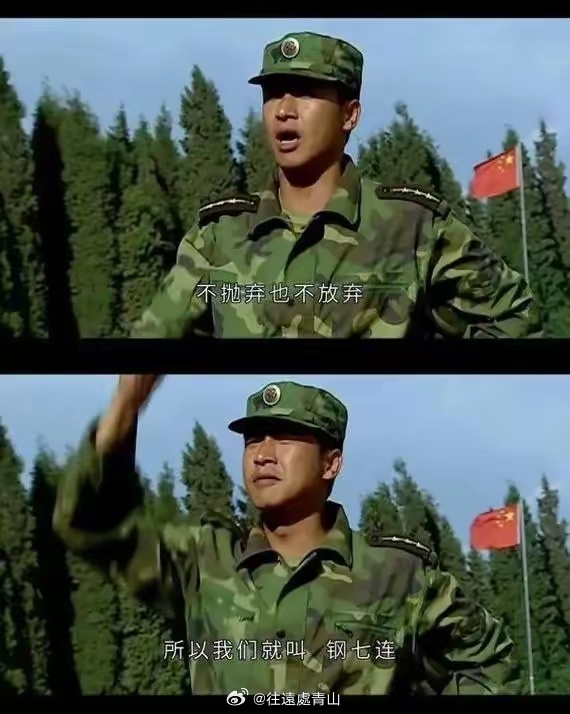

原剧结尾处,许三多从“兵王”蜕变为“老A”特种兵,人物弧光已然完整。若强行续写,要么陷入“重复打怪升级”的套路,要么面临“狗尾续貂”的风险。网友的评论一针见血:“许三多的故事在草原五班就结束了,后面的传奇属于观众的想象。”

更深层的挑战来自时代语境的变化。2006年的《士兵突击》诞生于中国军队现代化转型初期,剧中“不抛弃不放弃”的精神精准击中了社会对集体主义的价值认同。而当下年轻观众更热衷个人英雄叙事,短视频时代对军旅剧的呈现方式也提出新要求。若续集强行嫁接偶像剧元素,势必破坏原作“去脂粉气”的硬核特质。

三、政策与市场的双重围剿

近年军旅题材影视剧面临更严格的审查机制。2015年军队改革后,相关部门对军旅剧提出“去娱乐化”“强专业性”的要求,《士兵突击》中“老A”部队的神秘色彩、个人英雄主义倾向,在当下政策框架中或将遭遇创作掣肘。

资本市场的选择同样残酷。数据显示,2023年军旅剧仅占国产剧总产量的4.7%,甜宠、悬疑类题材仍是平台采购主力。某影视公司策划总监透露:“军旅剧投资回报率低,续集更需承担情怀透支的风险。”当《特战荣耀》等新军旅剧靠流量明星救场时,《士兵突击》续集面临的将是“要情怀还是要市场”的生死抉择。

四、经典枷锁:情怀与创新的悖论

《士兵突击》早已超越一部电视剧的意义,成为一代人的精神图腾。在知乎“为何经典难以复制”的讨论中,高赞回答指出:“我们怀念的不是剧本身,而是2006年那个相信‘好好活就是有意义’的自己。”这种集体记忆的厚重,使得任何续集创作都注定陷入“捍卫经典”与“突破创新”的两难境地。

反观海外,HBO《兄弟连》完结20年后推出《空战群英》,通过技术升级与叙事革新延续IP生命力。而中国影视行业在续集开发上仍停留在“蹭IP热度”的初级阶段,缺乏系统的长线运营思维。当《亮剑2》《我是特种兵》系列口碑崩盘时,《士兵突击》的“不续之续”或许恰是对经典最好的保护。

结语:不拍续集,或许是最好的结局

《士兵突击》的不可复制性,恰恰映射了中国影视行业的深层矛盾:在流量为王的市场中,慢工出细活的匠心精神愈发稀缺;在审查与资本的夹缝里,纯粹的艺术表达举步维艰。与其强行续写,不如让“钢七连”的故事永远定格在那个理想主义的年代——正如剧中台词:“日子就是问题叠着问题,要挺胸抬头去面对。”对于续集难题,或许我们也要学会“不抛弃期待,不放弃等待”。