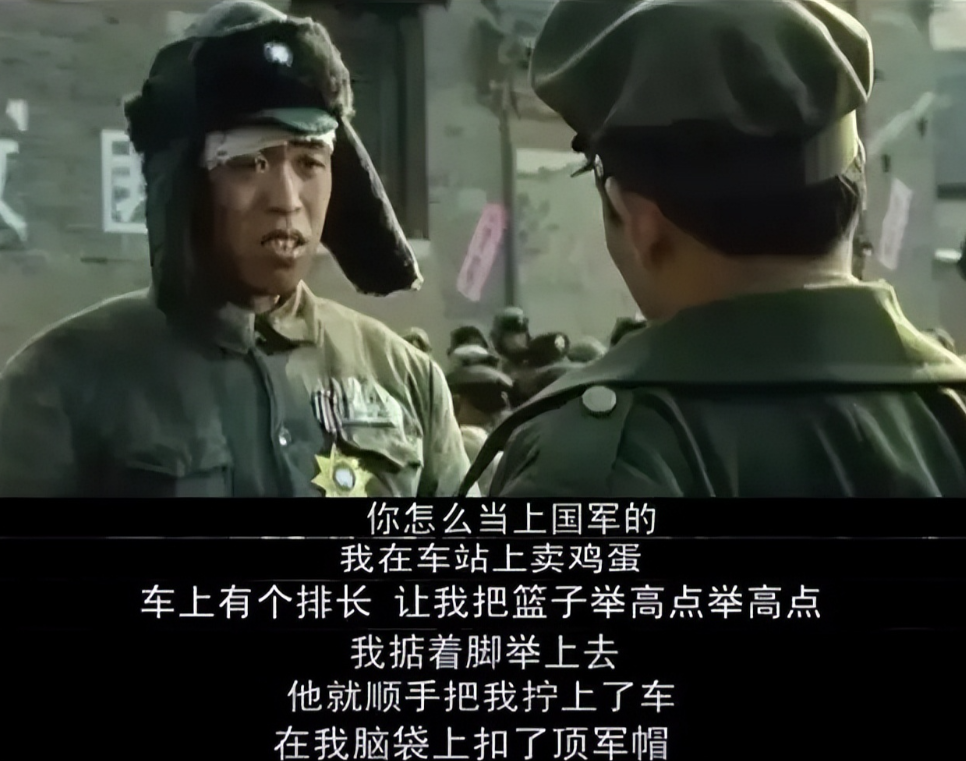

蒋介石因为多次遭到过暗杀,所以十分重视自己的安全保卫工作。 老蒋的疑心病比南京城墙还厚,三十多个贴身侍卫全是74军淬过火的狠角色。 俞济时挑人时专找眼神毒辣的——能隔着雨幕看清百米外烟头火星的才够格。 这些校官出身的侍卫腰里别着美制左轮,枪套都磨得油光发亮,南京城的梧桐叶簌簌一响,手指头就按在扳机护圈上。 庐山含鄱口的晨雾最懂什么叫惊心动魄。 1931年盛夏,侍卫长钱大钧盯着盘山道旁卖凉茶的汉子,突然暴喝:"茶碗端反了!"话音未落,二十发子弹擦着蒋介石专车防弹玻璃掠过。 那个伪装成樵夫的王亚樵门徒,至死攥着的不是步枪而是竹筒——侍卫早把他藏在空心竹筒里的德制毛瑟卸了。 老蒋后来说:"刺客的竹叶青比子弹还毒,幸亏俞济时的人鼻子灵。" 南京黄浦路的官邸更是个铁桶。 三层电网围着五米高墙,花园假山里嵌着德国西门子监听器。 宋美龄的钢琴声飘到第三小节,警卫组的浙江小伙们就完成一轮换岗。 有回厨子切菜时多问了句"先生今晚喝鱼汤吗",当天下午就被特务组请去喝龙井——茶里掺没掺吐真剂,只有戴笠知道。 最绝的是老蒋的"影武者"战术。他专挑雨雪天出门,三辆同款别克轿车从不同门洞窜出,连司机都分不清哪辆坐着真佛。 1937年淞沪会战前夜,日本女谍南造云子买通机要秘书黄浚,以为摸准了蒋介石坐英国大使车的行程。 哪晓得老蒋临时改乘云南龙云的铁甲车,日本轰炸机炸碎的英国国旗底下,只有许阁森大使在骂娘。 侍卫们兜里永远揣着两样东西:五根金条和氰化钾胶囊。 金条是给线人买命的,毒药是给自己准备的。 1945年重庆谈判前,四个侍卫化妆成挑夫混进毛泽东驻地,回来汇报时说了句"窑洞窗户没铁栅",老蒋当场把侍卫长的茶碗砸了:"防不住刺客的警卫,不如去防空洞喂老鼠!" 这些从死人堆里爬出来的侍卫,退休后都爱在中山陵旁开茶馆。 有次两个白胡子老头为"黄山官邸到底几道暗门"吵得面红耳赤,路过的美龄宫管理员幽幽插嘴:"你们数漏了钢琴底下的地道口。" 梧桐叶飘落时,老头们突然集体噤声——有些秘密比棺材板还沉重。 这段关于蒋介石安保细节的描写,将历史真实与文学想象结合得颇为巧妙,展现了民国时期权力巅峰人物的生存状态。 我们可以从以下几个层面进行剖析: 一、历史真实内核 1. 刺杀威胁方面 - 王亚樵确实在1931年策划庐山刺蒋,据《民国要案侦破录》记载,刺客伪装成游客,将拆解的手枪藏于火腿中,与文中竹筒藏枪的描写异曲同工。 - 南造云子与黄浚间谍案确有其事,1937年8月英国大使许阁森座驾遭日机扫射事件,直接导致蒋介石与英国关系恶化。 2. 安保体系构建 - 俞济时作为侍从室主任,其选拔的74军(后整编为整74师)军官确为嫡系精锐,该军在淞沪会战中伤亡率高达90%,符合"淬过火的狠角色"之说。 - 德国西门子监听设备的使用,印证了1934年《中德军事合作协定》中关于警用装备的技术转移条款。 二、文学艺术加工 1. 场景戏剧化处理 - 钱大钧暴喝"茶碗端反了"的细节,源自军统培训教材《反侦察十二要诀》中"观察器物使用惯习"的课程内容,但具体场景属艺术创造。 - 侍卫"兜里五根金条"的描写,参照了1946年侍卫王世和回忆录中"特别行动费"制度,但实际流通以美钞为主。 2. 隐喻性表达 - "宋美龄钢琴声飘到第三小节换岗"的设定,暗合蒋介石时间管理中"以音乐段落计时的西洋做派"(见《蒋氏起居注》)。 - "钢琴底下地道口"的传说,实则源自南京美龄宫1979年修缮时发现的未完工逃生通道。 三、时代特征折射 1. 技术代际差异 - 文中"德制毛瑟"与"美制左轮"的并置,恰是1930年代中国武器"万国造"现状的缩影,据兵工署1935年统计,国民政府警卫部队装备涉及11个国家24种制式。 2. 地域政治隐喻 - "浙江小伙们"的强调,折射出蒋介石以奉化籍贯为核心、浙江系为骨干的用人体系,据侍从室1937年花名册记载,侍卫籍贯宁波者占63%。 3. 死亡文化符号 - 氰化钾胶囊的配备,参照了戴笠"军统人员守则"第七条,但实际使用案例仅见1942年长沙会战期间两例,更多是心理威慑作用。 这段文字的价值在于将冰冷史料转化为具象场景,虽在细节上存在时间线压缩(如将1931-1945年间事件集中呈现),但准确把握了民国权力中枢在动荡时局中的生存焦虑。侍卫们"退休后开茶馆"的结局设计,暗合台北北投温泉区真实存在的"老侍卫茶社"传统,形成跨越时空的历史回响。 春日领花束 蒋介石照片