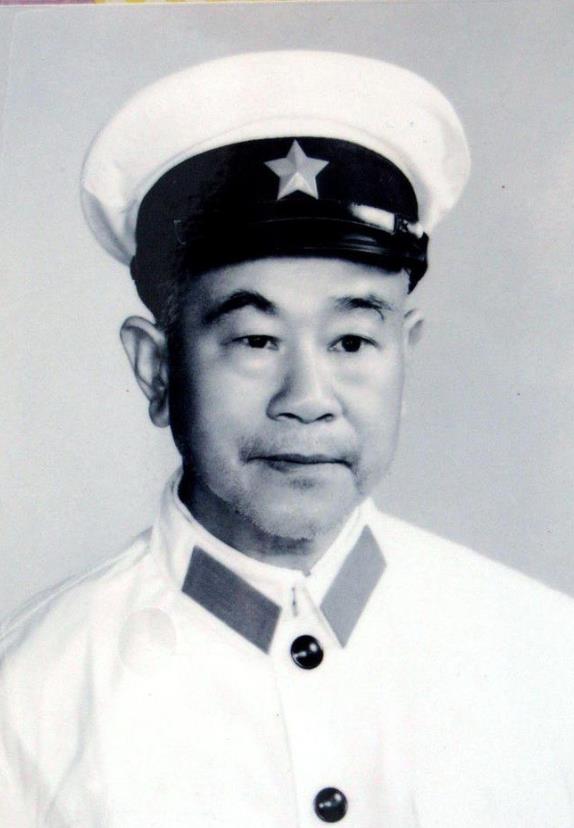

1973年,女知青黄丽萍携农村丈夫归宁波父母家,刚进门,丈夫瞧见墙上照片即大惊,问:“这是你父亲?”妻子黄丽萍答:“是。”丈夫旋即要离婚。

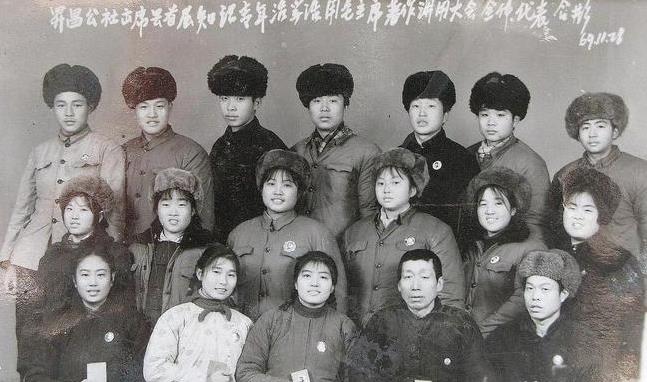

上世纪50年代,新中国正处在百废待兴的转折期,浙江宁波的将军府邸里,19岁的黄丽萍做出了改变人生的决定。

这个从小住在机关大院、穿着布拉吉连衣裙的姑娘,把印着"北大荒建设兵团"字样的通知书攥得死紧,母亲抹着眼泪劝她选个近点的农村,弟弟也说她吃不了苦,可黄丽萍的犟劲上来了,偏要去最远最苦的地方。

火车在北大荒站台停稳时,黄沙混着冰碴子扑面而来,黄丽萍的羊绒围巾上瞬间结满霜花,睫毛膏被寒风刮得糊住眼睛。来接人的生产队长操着浓重的东北口音,用满是裂口的手接过她的藤条箱。

望着远处低矮的土坯房,听着房顶上茅草在风里哗哗作响,黄丽萍第一次明白"天寒地冻"四个字的分量。

最初几个月过得像打仗,黄丽萍学着用铁锹挖冻土,手掌心的血泡破了又长,她偷偷把磨破的棉手套缝补成夹层,往里头塞乌拉草保暖。

村里大婶看她给孩子们补衣裳针脚细密,主动教她盘土炕、腌酸菜,渐渐地,这个南方姑娘学会了用苞米面贴饼子,能用铁锅烙出金黄的玉米馍。

转年开春,村里会计张明引起了她的注意,这个戴眼镜的北京知青总在记工分时多看她两眼,收工后常帮她挑水劈柴。

有回黄丽萍发高烧,张明连夜走了20里地请来赤脚医生,从怀里掏出捂得温热的鸡蛋塞给她补身子,两颗鸡蛋在供销社能换半斤盐,这份心意让黄丽萍心里发烫。

两人的婚事办得简单却热闹,生产队腾出半间仓库当新房,窗棂上贴满乡亲们剪的喜字。

黄丽萍穿着蓝布褂子,胸前别着朵野芍药,就这么成了北大荒的媳妇,婚后日子紧巴巴的,但小两口起早贪黑挣工分,硬是把欠生产队的陈年旧账还清了。

1973年腊月,黄丽萍带着三岁儿子和张明回宁波探亲,火车越往南走,张明攥着她的手越紧。

等走进大院进屋后,他赫然看到客厅墙上挂着的老照片里,正是穿着将校呢军装的岳父。

那天夜里,张明蹲在招待所走廊抽了半包烟,天蒙蒙亮时,他红着眼睛对妻子说:"咱俩离了吧,你带着孩子留下。"黄丽萍愣了半天才明白,丈夫是觉着门第差太多,她把热毛巾敷在丈夫冻僵的手上:"当年我爹打仗,子弹擦着太阳穴飞过去都没怂过,咱们在北大荒开荒种地,不比打仗差!"

返程的火车上,黄丽萍把母亲塞的奶糖分给同车旅客,他抱着睡熟的儿子,看妻子熟练地给老乡讲解《赤脚医生手册》,车窗外掠过的白桦林银装素裹,他突然觉得心里踏实了,这个将军千金早把根扎在了黑土地里。

往后的岁月里,黄丽萍带着妇女队搞起了草编副业,用乌拉草编的炕席卖到了省城供销社,张明当上生产队长后,领着大伙改良盐碱地种甜菜。

等他们攒够钱盖起砖瓦房时,房梁上特意留了块木料,说是等闺女出嫁打家具用。

九十年代北大荒变成"北大仓",昔日的知青夫妻成了农场技术顾问,有回省报记者来采访,问黄丽萍后不后悔当初选择,她指着万亩麦田笑:"你看这麦浪,多像当年我爹军装上的绶带。"夕阳把两人的影子拉得老长,远处收割机轰隆作响,惊起一群扑棱棱的麻雀。

对此你怎么看呢?

信息来源:(《知青岁月:那些年的奋斗与成长》2023-09-15 知青纪实)