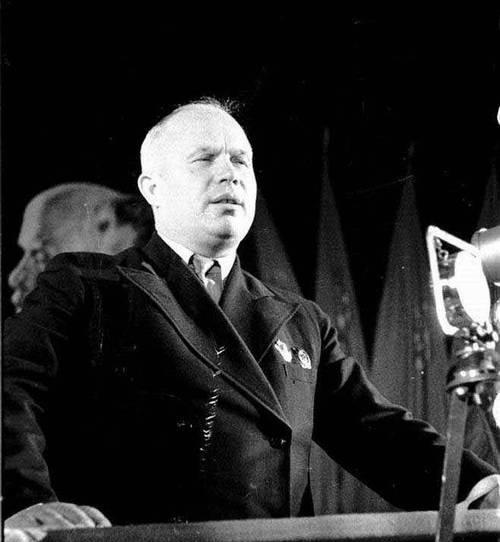

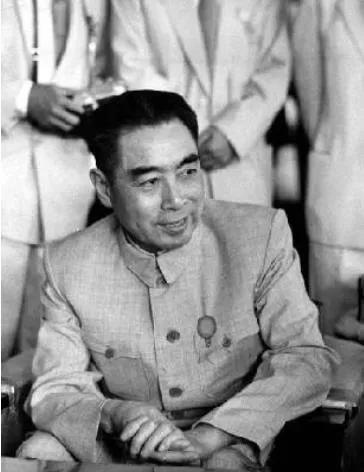

1969年李先念访问阿尔巴尼亚时,曾提出:“你们拿我们那么多东西,打算什么时候还?”阿方部长会议主席谢胡竟说根本就没有考虑过还的问题。那次会谈谢胡同李先念谈了六个多小时,内容全部是要东西。 李先念不是啥书生气十足的文人,他是个实打实的革命家。1909年出生在湖北黄安,家里穷得叮当响,年轻时干过木匠,后来投身革命。打仗、搞经济,他都有一手。新中国成立后,他当过财政部长,后来还成了国务院副总理,管钱管得门儿清。1969年,他以国务院副总理的身份访阿,不是去摆谱的,而是带着任务去的——查查中国对阿尔巴尼亚的援助到底咋回事。他不是啥理想主义者,问“啥时候还”这话,透着股务实劲儿。 再说谢胡,这家伙在阿尔巴尼亚可是大名鼎鼎。1916年生的他,早年参加过西班牙内战,后来回国跟恩维尔·霍查搭档,把阿尔巴尼亚治理得跟铁桶似的。他当部长会议主席几十年,管经济、管外交,手腕硬得很。但他不是啥浪漫派,1969年面对李先念,他那句“没考虑过还”听着挺嚣张,其实也暴露了阿尔巴尼亚的底气不足——靠援助过日子,哪有心思还啊?不过,咱得客观说,他不是啥十恶不赦的坏蛋,就是个现实到骨子里的政客。 1969年那会儿,中阿关系表面上还是“同志加兄弟”。为啥这么说?因为冷战把世界分成两派,中国跟苏联闹翻后,阿尔巴尼亚也跟苏联掰了,两国就抱团取暖。从50年代末开始,中国给阿尔巴尼亚送钱、送物资、送技术,帮他们建工厂、修铁路,简直是大手笔。据统计,到60年代末,中国给阿方的援助加起来有好几十亿人民币,那时候中国自己还穷得紧,这钱可不是小数目。 但这“兄弟情”早就埋了雷。中国这边想着通过援助拉拢盟友,对抗苏联;阿尔巴尼亚那边呢,把中国当成了提款机。1969年,李先念访阿,就是要去摸摸底,看看这援助到底值不值。结果,谢胡一开口,六个钟头的会谈全是“再给点吧”,让李先念有点坐不住了。 那次会谈具体聊了啥,外界知道的不多,但从李先念的提问和谢胡的回应,能看出点门道。李先念不是去吵架的,他想搞清楚:中国掏了这么多,阿尔巴尼亚到底咋打算的?谢胡呢,压根没把“还”当回事,估计是觉得中国这么大个国家,不会在乎这点“散碎银子”。六个多小时,谢胡一直在列清单,要这要那,从工业设备到粮食,啥都想要。这让中国代表团心里不是滋味:这哪是兄弟,分明是“伸手党”啊。 这事后来传回国内,很多人觉得不可思议。那时候中国老百姓还勒紧裤腰带过日子,援助阿尔巴尼亚的钱可不是天上掉下来的。有人算过一笔账,60年代中国对阿援助占了外援总额的90%以上,这数字听着就吓人。李先念那句“啥时候还”,其实是替国内老百姓问的。 1969年的访问不是啥小插曲,它直接让中阿关系起了变化。回来后,中国这边开始重新盘算援助政策。70年代初,援助规模明显缩水,不是中国不想给,而是觉得这么给下去没意思。阿尔巴尼亚那边呢,也不太高兴,觉得中国“不够意思”。到1978年,两国彻底翻脸,中国停了所有援助,阿尔巴尼亚还公开骂中国“背叛社会主义”。 这事咋看?有人说,中国吃了哑巴亏,援助没换来真朋友;也有人觉得,阿尔巴尼亚太贪心,活该被甩。但往深了说,这不是简单的谁对谁错,而是国际关系里常有的博弈。援助这东西,从来不是白给的,背后都有算盘。 咱再往大了说说,援助到底是啥?中国给阿尔巴尼亚的援助,开始是政治需要。冷战那会儿,苏联压得中国喘不过气,阿尔巴尼亚站出来骂苏联,中国自然得拉一把。但时间一长,这援助就变味了。阿尔巴尼亚人口才200多万,国土跟中国一个省差不多,却靠中国养活了大半经济。比如,他们的化肥厂、钢铁厂,好多都是中国援建的。可这些项目跑起来后,阿尔巴尼亚没想着自力更生,还是张嘴要。 从经济上看,中国这买卖不划算。60年代,中国自己的工业才起步,外汇储备少得可怜,给阿尔巴尼亚的援助很多是硬挤出来的。从政治上看,阿尔巴尼亚也没真帮上啥忙,他们骂苏联听着解气,可实际作用有限。这么看,李先念那次访阿,算是给中国提了个醒:援助不能光靠感情,得算清楚账。 中阿这段历史,放到今天也有意思。现在中国搞“一带一路”,也常被问:援助到底图啥?1969年的教训告诉咱,援助得有底线,不能让人觉得你是“冤大头”。阿尔巴尼亚那时候的经济全靠外援撑着,一旦中国撤了,他们就露馅了。这说明,靠别人喂饭不是长久之计。 反过来,中国后来也学聪明了。70年代后,外援政策变灵活了,不再一味掏心掏肺。到了改革开放,中国更明白:帮人得先帮自己站稳。这思路,跟1969年那次访问的反思脱不了干系。