诬陷周文王的崇侯虎,甲骨文洗其冤屈,史记又一记载被推翻!

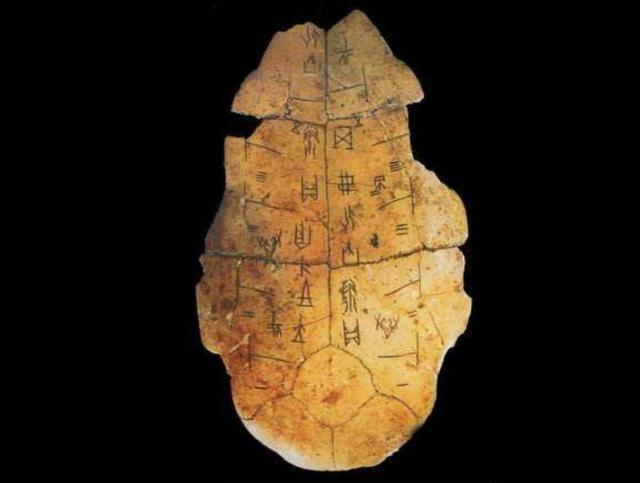

关于崇侯虎,《史记》中说得非常清楚,周文王实行仁政之后,吸引了很多贤者投奔,这时崇侯虎嫉妒周文王,就向商纣王打小报告诬陷周文王: 《周本纪》:“崇侯虎谮(诬陷)西伯于殷曰:‘西伯积善累德,诸侯皆向之,将不利于帝。’帝纣乃囚西伯羑里。” 通过这段记载可见,商纣王囚禁周文王的原因在于崇侯虎的诬陷。既然是崇侯虎的诬陷,那么周文王必然是清白的,商纣王是昏庸的,一个“谮”字就将司马迁的态度表达得淋漓尽致。 然而,甲骨文卜辞却显示,崇侯虎不可能诬陷周文王,因为崇侯虎不是纣王时的人,而是武丁时代的崇国国君。

崇国是一个历史极其悠久的诸侯国,最迟诞生于帝尧时期,被封在“崇”,夏代《连山易》中记载“鲧封于崇”。 所谓崇地,其实就在如今河南登封嵩山一带,因为“嵩”是“崇”的异文。鲧是大禹父亲,由此来看大禹应该也在嵩山附近。 前些年,在登封王城岗遗址中,考古发现一座1万平的小城,外面还有一座30万平的大城,其中小城比大城年代要稍微久一些。同时,战国土层出土的文物上,清楚地刻写着“阳城”二字。因此种种迹象表明,这里就是“禹都阳城”,小城是鲧的,大城是禹的。 也就是说,崇国是夏族建立的诸侯国,大致位于今天嵩山一带。但在商汤灭夏之后,就将崇国迁到了今天西安西南部的鄠邑区。崇国新地盘,南依秦岭、北临渭河,处于渭水平原的中心位置,但也正好处于关陇地区戎狄部族进入中原的咽喉要道。因此,商王将崇国西迁,动机并不单纯。

崇国位于边疆地区,自然经常面临异族威胁,导致崇国战争不断。武丁时期,商王朝南征北战,涌现了一批名将,除了没有被史书记载的妇好之外,还有崇侯虎、望乘、沚戓三人。 甲骨文卜辞记载,崇侯虎备受重用,多次跟随商王出征,涉及他的记录高达30多条,是一个维护商朝边境安定,保卫中原文明的英雄人物。崇侯虎与当时的望乘、沚戓两人,商王武丁的三大征伐名将。 武丁与纣王相隔了近200年,崇侯虎是武丁时代的名将,自然就不可能诬陷周文王了,因此史记中的记载是对崇侯虎的污蔑。由于司马迁《周本纪》的资料源于周朝文献,因此应该是周人对崇侯虎进行了污名化。

但问题在于:周人为何污蔑崇侯虎呢?其实,可能与周崇的历史有关。 武丁时期的甲骨文卜辞中,有多条“崇侯伐周”的记载,说明崇侯虎多次对周国进行过征伐与钳制,让周人非常痛恨崇侯虎。 到了商代晚期,崇国与周国是西部两个大诸侯,于是崇国就被商王用以制衡周国,在商朝的挑拨下,导致崇周之间矛盾重重。其中还有一个原因,周国与崇国争夺夏人势力支持,周文王的妻子叫“太姒”(大禹姓姒),崇国也是夏代后裔,只要崇国不灭亡,周人就很难整合西部夏人力量。

《周本纪》记载:周文王被释放之后,征服了山西运城、陕西大荔附近的虞芮二国,接下来接连攻打犬戎、密须、耆国(山西长治)、邘国(河南焦作),临死前一年才攻打崇国。从地理位置上看,周文王明显是将实力最强、最难打的崇国放在了最后。 《左传》记载:周文王围攻崇国三个月无果,“退修教而复伐之,因垒而落”,即在城外堆土为山,然后借此破城。可见,周国攻打崇国的过程何等之艰辛,损失估计也很大。 总之,由于崇侯虎与后来的崇国,都给周人造成了惨痛的损失,让周人深恶痛绝,于是周朝建立之后,就污蔑崇国历史上的知名人士——崇侯虎,这一过程中可能以讹传讹,可能还有其他一些原因,最终变成了崇侯虎向纣王进谗言。

可见,诬陷周文王的不是崇侯虎,准确地说应该是“末代崇侯”。与此同时,所谓“末代崇侯”诬陷导致周文王被囚也是无稽之谈。 笔者认为,商纣王囚禁周文王的根本原因,不是因为“末代崇侯”的诬陷,而是随着周国势力急速膨胀,已经威胁到了商朝在西部的稳定统治,所以就像囚禁季历(姬昌之父)一样囚禁了周文王。如果崇国的实力还能制衡周国,相信商纣王不会囚禁周文王。至于文丁杀季历,而纣王放姬昌,原因在于纣王时东夷造反,商夷战争激烈,纣王担心杀掉姬昌会激反周人,导致商朝东西两线作战。 总之,所谓“末代崇侯”诬陷周文王,采用的是儒家春秋笔法,里面删除又隐藏了很多内容,目的是塑造周文王的仁义、崇侯的奸诈、商纣王的昏聩。

仲景门人

是的,周人黑了崇,也就间接黑了崇背后的商,这样周人就能更加彰显自己政权的合法性

难得糊涂

中国有确切文献记载的最早年份是公元前841年,再往前的历史大多数都是通过口口相传流传下来的,所以就需要史书和文物互相佐证了