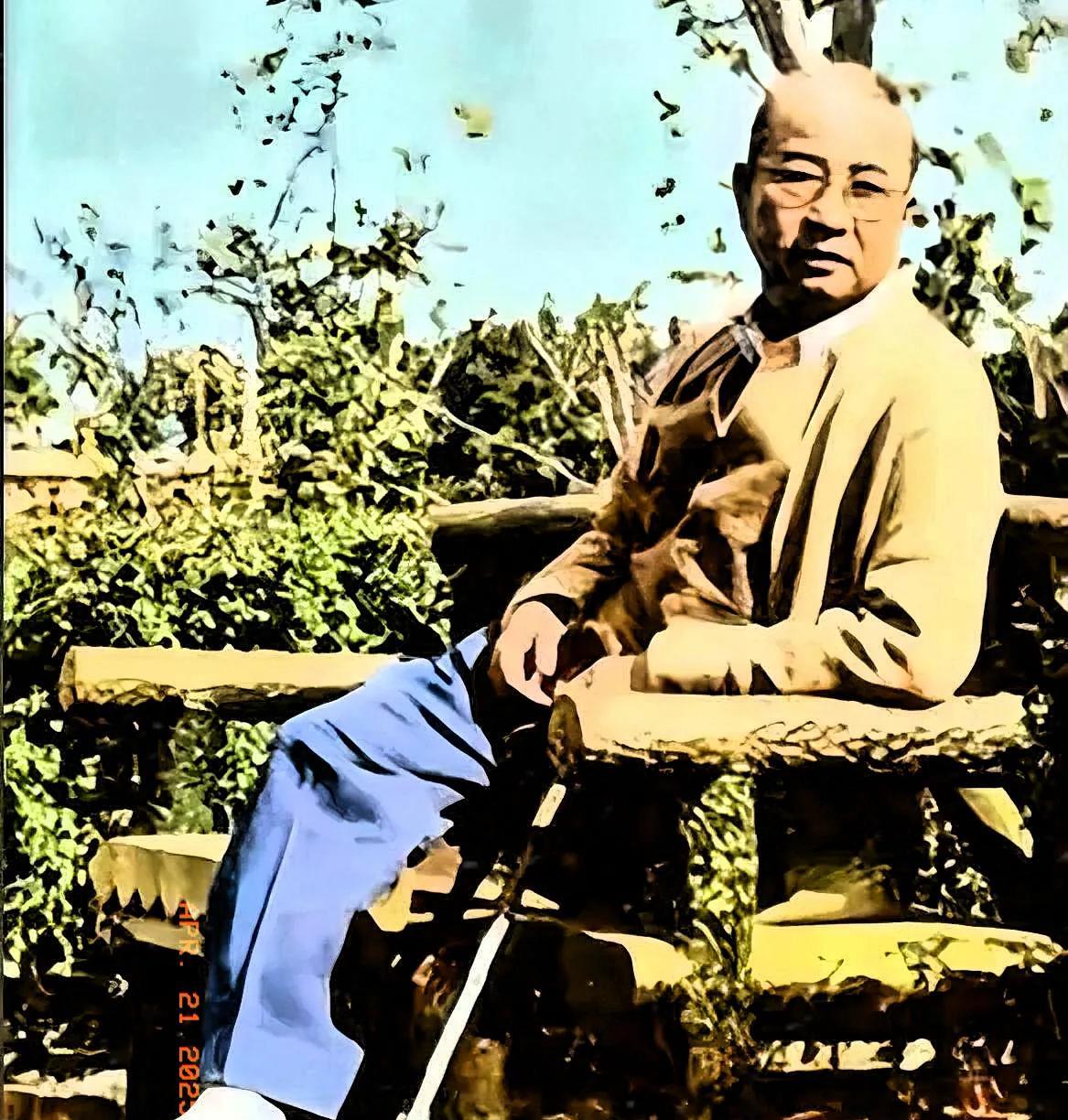

1961年2月,病重的陈赓大将在上海丁香花园留下人生最后影像。照片中,这位曾叱咤疆场的开国将领身着便装,面容清瘦却目光坚毅,静静坐在藤椅上。 庭院里春意初萌,与他憔悴的病容形成鲜明对比。作为黄埔三杰之一、解放军创始人,陈赓大将在此养病期间仍心系国防建设。 那张藤椅扶手上的指痕至今让人揪心——医护人员后来发现,陈赓在忍受心绞痛时,手指生生将竹制扶手抠出五道凹痕。主治医生含泪回忆:"他总把止痛针让给其他病友,自己攥着国防科委文件硬挺。"彼时正值中国核武器研发关键期,这位被毛泽东称为"军中智囊"的将领,在病榻上完成了哈军工教学体系改革方案。 有人质疑:一个连完整句子都说不出的病人,真能影响国防建设?历史档案给出震撼答案:他最后三个月批阅的27份机密文件,直接促成两弹一星人才梯队建设。其中用红笔圈出的"要允许科学家犯错"批示,至今镌刻在某航天基地的功勋墙上。 上海华东医院的夜班护士曾目睹惊人场景:凌晨三点,陈赓突然挣扎着要纸笔。原来他梦见朝鲜战场的美军轰炸机变成了喷气式战机,惊醒后立即口授《关于空军现代化的紧急建议》。这份被鲜血染红的手稿,七天后出现在北京军委扩大会议上。 在生命倒计时第9天,陈赓强撑病体约见钱学森。两个小时的密谈耗尽他最后元气,却为中国航天事业撞出关键火花。钱老晚年回忆:"他问我'能把导弹打到月亮上吗',我说需要二十年,他说'我给你抢回五年'。"彼时陈赓体内三根心血管已堵塞90%,没人知道他是怎样保持清醒头脑的。 吊诡的是,这位黄埔一期最年轻学员、长征中背着蒋介石逃命的传奇战将,最终倒在没有硝烟的战场。丁香花园的老园丁记得清楚:将军辞世前三天,执意让人把藤椅搬到玉兰树下,说要"听听新芽破土的声音"。2月的上海飘着冷雨,他的中山装口袋里,还揣着未完成的《未来战争形态预测》。 历史总爱开残酷玩笑——陈赓力主建立的哈军工导弹工程系,在他逝世两年后培养出首批航天人才;他亲手修订的《军事工程学院教材》,至今仍是国防科技大学的传世经典。可当年那些被他从美军轰炸下救出的百姓不会想到,救命恩人最后是被自己破碎的心脏击倒。 站在2023年回望,有个问题挥之不去:当我们在短视频里刷着"996福报论"时,可曾读懂过这种燃烧生命的忠诚?陈赓病危时拒绝使用进口青霉素,却为科研项目批下黄金二十万两。这种价值观的强烈对冲,恰似他临终前凝视的庭院——身后是凋零的冬木,面前是绽放的春芽。 这位用生命最后一簇火苗点燃国防明灯的战将,是否让你对"奉献"二字有了新的认知?不妨在评论区聊聊:在和平年代的今天,我们该以怎样的方式延续这种精神传承?如果你曾被某个历史瞬间震撼过,点赞转发让更多人看见——历史的温度,永远存在于当下的思考中。#陈赓大将遗物#