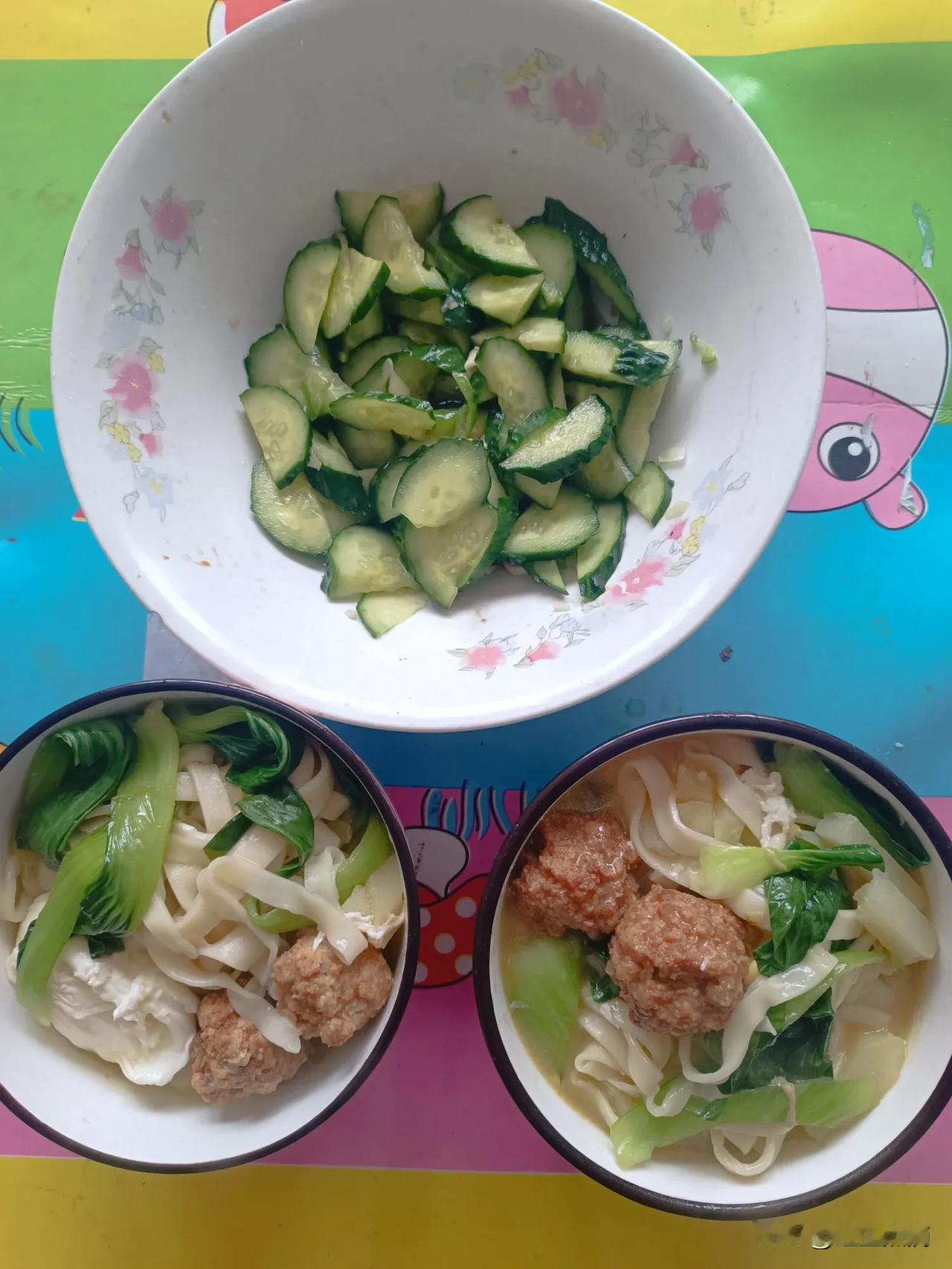

从“白面难求”到“白面自由” 家人们,今天咱们来唠唠餐桌上的“白面变迁史”。谁能想到,在中国,普通老百姓能敞开肚皮吃白面管饱,这也就是近60年的事儿。 在过去啊,哪有什么“碳水自由”这一说。那时候,粮食稀缺,吃不饱饭那是常态,好多人天天都在为填饱肚子发愁。可如今呢,就算一个月工资才3000块,大家也基本能实现“白面自由”,想吃多少吃多少,再也不用为了一口白面馒头、一碗白面面条而发愁。 但你们可能不知道,从先秦时期一直到民国,咱中国的小麦亩产一直低得可怜,始终在一百公斤左右徘徊。而且这一百公斤,还得是老天爷赏脸,风调雨顺,雨热同期,季风也乖乖不捣乱的好年景才行。要是年景稍微差点,遇上旱灾、涝灾啥的,亩产连100斤都够呛。 那这一百公斤小麦磨成面粉能有多少呢?大概也就130 - 140斤,得谷率也就百分之70左右。过去的人,每天劳动强度大,体力消耗多,可摄入的蛋白质和脂肪又少得可怜,所以只能靠多吃主食来补充能量。一个壮劳力,一天吃两斤主食那是轻轻松松,吃一斤半也就勉强能填饱肚子。这么算下来,一个人一年起码得吃600斤以上的主食。 可一亩地才能收获130斤面粉,这就意味着,如果光靠小麦当主食,得四亩地才能养活一个青壮年劳动力。要是一个家庭的所有成员都靠面制品填饱肚子,那需要的土地就更多了。而且小麦这作物还特别“娇气”,对土地要求高,不耐贫瘠。普通老百姓手里就那么几亩地,首先得种高粱、小米、玉米、番薯这些高产、抗病、耐贫瘠的作物,先保证一家人饿不死。 现在大家应该明白了吧,为啥以前地主家都舍不得天天吃白面,只有过年过节才偶尔奢侈一把;为啥过去的文学作品里,白面被描述得跟奢侈品似的。就像《大染坊》里陈六子说的,他师傅顿顿能吃上白面,那都快赶上皇上的待遇了,这可不是一句玩笑话,而是实实在在反映了北方农民对白面的渴望和珍视。北方的知友们,不妨问问家里解放前到60年代出生的长辈,他们小时候一年能吃上几次白面,那时候吃上白面饺子又是啥心情。 再看看现在,咱们中国的小麦亩产已经达到了700 - 800斤,白面走进了千家万户,成了家家户户餐桌上的常客。这背后,真得好好感谢那些科学家、农学家,还有农药、化肥、水利、天气预报以及优选优育的种子。是他们的努力,为中国人民吃上精粮做出了巨大贡献。 中国取得的伟大成就之一,就是在1987年基本解决了自古以来都没能彻底解决的温饱问题。当然啦,那时候虽然不至于饿死人,但粮食不够吃,大家吃饭前都得先喝一大碗水,这样一顿饭就能省下一半的粮食。到了90年代中后期,化肥产量大幅增加,咱们才真正实现了“白面自由”“米饭自由”,大家终于能吃上干的,不用再吃饭前先灌一肚子水了。 从那以后,咱们餐桌上的“自由项目”越来越多,什么“蔬菜自由”“食用油自由”“火锅自由”“猪肉自由”“水果自由”“西瓜自由”等等,现在超市里粮食、蔬菜、水果堆得满满当当,有时候都愁卖不完。这时候就有人纳闷了:为啥古代经常闹饥荒呢?这和晋惠帝那句“何不食肉糜”有啥区别?其实啊,这就是时代发展的差距,是科技进步带来的巨大改变。咱们现在能过上这么好的日子,真的要好好珍惜,也要铭记那些为咱们吃饱饭付出努力的人!

![这不是同样的馒头吗?搞这么多名堂?[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/5650367560923514500.jpg?id=0)