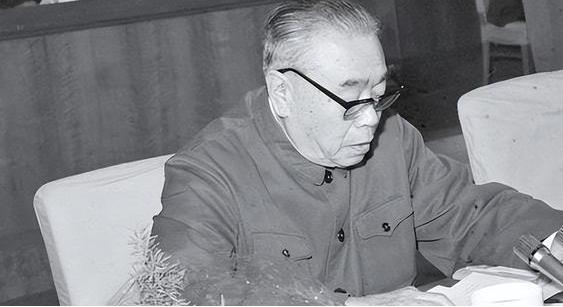

2015年,汪东兴艰难的对病床旁的子女们说:“我这一生,只做了一件事,但是够了,我死而无憾了。” 2015年8月21日,北京医院的一间病房里,99岁高龄的汪东兴老人躺在床上,气息微弱却目光清明。他的七个子女围绕在床边,等待着父亲可能的最后嘱托。病床上的老人艰难地开口,声音虽轻却坚定:"我这一生,只做了一件事,但是够了,我死而无憾了。"这平静的话语让在场的子女们泪流满面,因为他们都明白,父亲口中的"一件事",正是他追随毛主席30年、矢志不渝的守护。 这位被称为"中南海大管家"的老人,在病榻前回望的不仅是他个人的一生,更是新中国成长的历程。汪东兴1947年被调到中共中央机关工作,从此便开始了他作为毛主席贴身警卫的生涯。毛主席对他的信任溢于言表:"东兴常伴我左右,若出行无他陪伴,还真不习惯,但若换成他人,我信心不足。"这份特殊的信任,源于汪东兴的细心、可靠与忠诚。 在汪东兴负责中南海警卫工作的30年间,中南海从未发生过一次重大安全事故或隐患。他为毛主席安排的每一次出行,无论是国内考察还是出访苏联,都细致入微,滴水不漏。即使在特殊年代,他依然是毛主席最信赖的人之一,不仅负责安保工作,还经常代替毛主席传达指示,成为党内上下沟通的重要桥梁。 1976年,毛主席逝世,汪东兴内心悲痛,却依然坚守岗位,协助华国锋等人稳定局势。直到1980年,他才辞去中共中央政治局常委、中央副主席等职务,退居二线。退休后的汪东兴搬到北京西单的一处胡同中,过着质朴的生活——养花逗鸟,闲时练字看书,偶尔为家乡的历史记录工作提供帮助。 在那些安静的岁月里,汪老对毛主席的思念从未减弱。每逢毛主席的诞辰或祭日,无论天气如何,他都会亲自前往毛主席纪念堂,三鞠躬后献上一束鲜花,以表达自己的敬意和思念。有时读着毛主席的著作,他会不由自主地流下热泪,仿佛又回到了那些并肩战斗的岁月。 汪老晚年最令人动容的或许是他对亡妻姚湘娥的深情。姚湘娥是延安时期的医护人员,后来也曾担任过警卫处副处长,她先于汪老离世。每天清晨或黄昏,无论寒暑,汪老都会在妻子的墓前走三十圈,用这种特别的方式表达对妻子的思念。2015年汪老离世后,与妻子合葬于革命公墓,终于再次团聚。 汪东兴一生中最关键的转折点,发生在1947年那个风雨如晦的年代。当时国民党军队已经逼近延安,中共中央不得不紧急撤离。在离开王家湾前,毛主席原本想亲自留下观察敌情,任弼时和周恩来劝阻不成,毛主席转而问道:"汪东兴,你敢不敢留下来等敌人?"面对这突如其来的考验,汪东兴毫不犹豫地回答:"怎么不敢?只要主席下命令,我就留下来等敌人。"这简短而坚定的回答,奠定了他此后三十年的人生轨迹。 汪东兴并非凭空出现在毛主席身边。早在1929年,年轻的汪东兴就参加了革命,1931年加入中国共产主义青年团,1932年转为中国共产党党员并加入红军。在那段岁月里,他先后担任过排长、干事、政治指导员等职务,参加了艰苦卓绝的长征,是一名经验丰富的老同志。 留守王家湾的那次任务,汪东兴带领一个加强排在山顶连夜设伏,巧妙利用地形优势,以一人轻伤的微小代价成功拖住敌人12个小时,为中央领导撤离争取了宝贵时间。任务完成后,他又奉命在安塞、延安等地与敌人周旋,成功迷惑了敌军,甚至缴获了一本重要的密码本。这一连串的出色表现,让毛主席对他刮目相看,从此将中央机关全部警卫工作交给他负责。 新中国成立后,汪东兴的责任更重了。1949年,当毛主席计划首次出访苏联时,将全部警卫工作交给了汪东兴。面对这个前所未有的任务,汪东兴感到责任重大,但他一如既往地细致入微。他派出大量兵力"铺满"了从北京到满洲里的全程线路,对沿途的涵洞、桥梁和所有制高点进行了严密排查,确保万无一失。这次出访的顺利完成,更加坚定了毛主席对他的信任。 在其后的岁月里,无论是1963年毛主席考察黄河,还是1966年在武汉游长江,汪东兴总是负责周密的警卫工作,隔绝一切可能的危险。尽管新中国已经逐渐稳定,但在保护毛主席安全的工作上,他从未有一刻松懈。 然而,即使是最忠诚的左膀右臂也会犯错。1970年春,当毛主席提出改革全国制度、取消国家主席职务时,汪东兴却误解了毛主席的意图。在九届二中全会上,他代表军委和8341部队发言:"坚持要领导人继续领导国家。"这番言论刊登在《会议简报》上后,激怒了毛主席:"知道《简报》的影响有多大吗?这一句话弄得大家脑子一片混乱,难道这是要逼我上前线吗?" 面对毛主席的震怒,汪东兴深感自责,向毛主席做了深刻检讨。经过一段时间,毛主席的怒气渐渐消散,这次误会不仅没有影响他们的关系,反而让汪东兴更加谨慎,对毛主席的指示理解更加透彻。

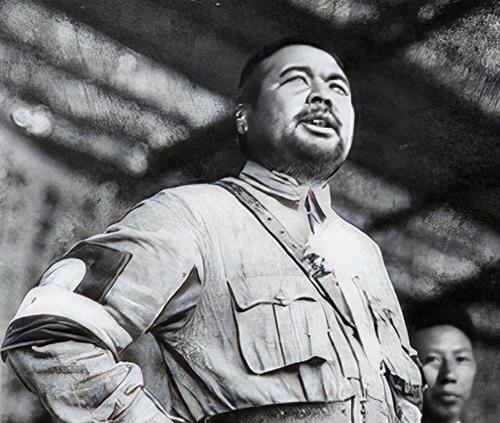

![古代有什么吊打现代的东西吗?[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/7249601790318641965.jpg?id=0)