海上食韵--文献中的近代上海饮食乡味:开埠前的上海乡土饮食基因

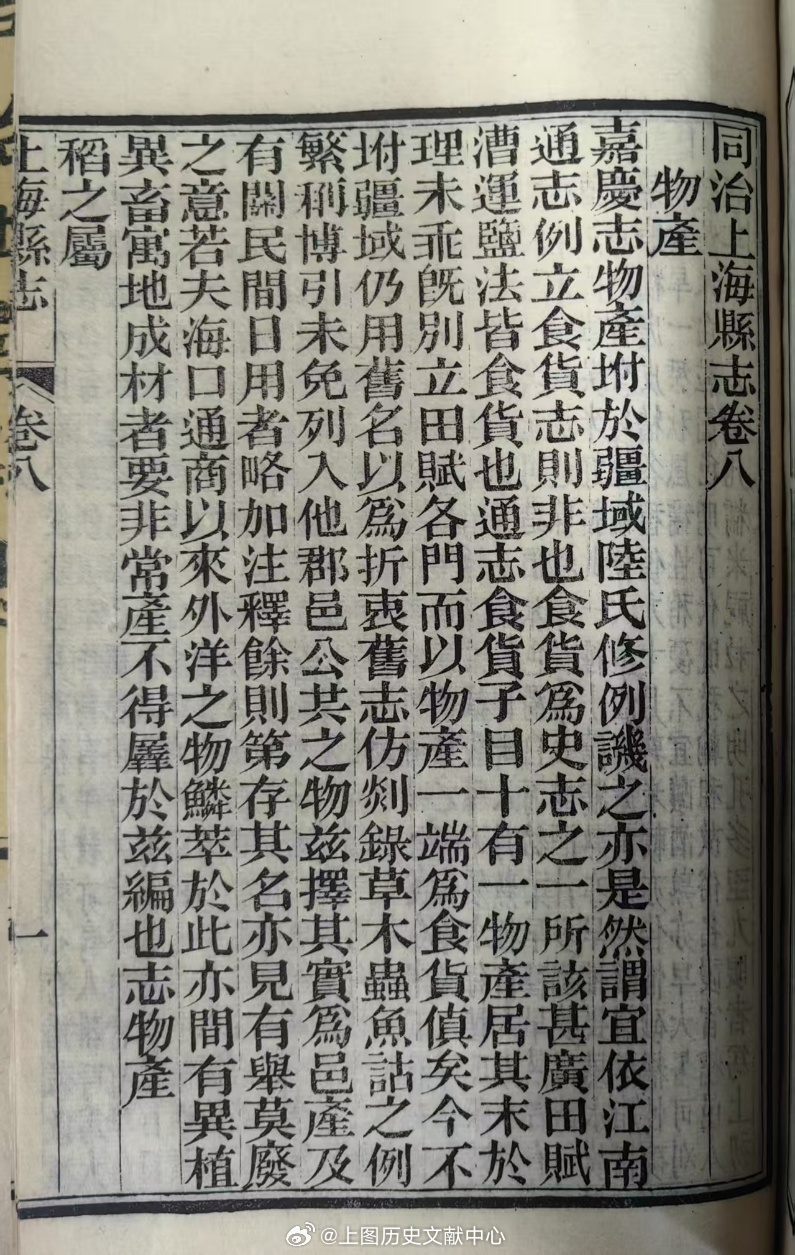

上海,古为《禹贡》扬州之域,历经吴越更迭,在漫长的岁月中积淀出独特的饮食文化底蕴。得益于滨海沿江的地理条件,上海拥有丰富的水产资源,形成了“饭稻羹鱼”的基本饮食特征。然而,地理环境的差异使得东、西两乡的农业生产各具特色。东部滨海地带原本为著名产盐区,土地偏碱性且相对贫瘠,适合种植豆麦和棉花等经济作物;西部地区则河网密布,土地肥沃,农耕历史悠久,是重要的稻米产区。开埠前,这一地区普通百姓的日常饮食以粗粮和蔬菜为主,朴素而简单,只有在岁时节令之际,才会稍作改善,增添些许滋味。

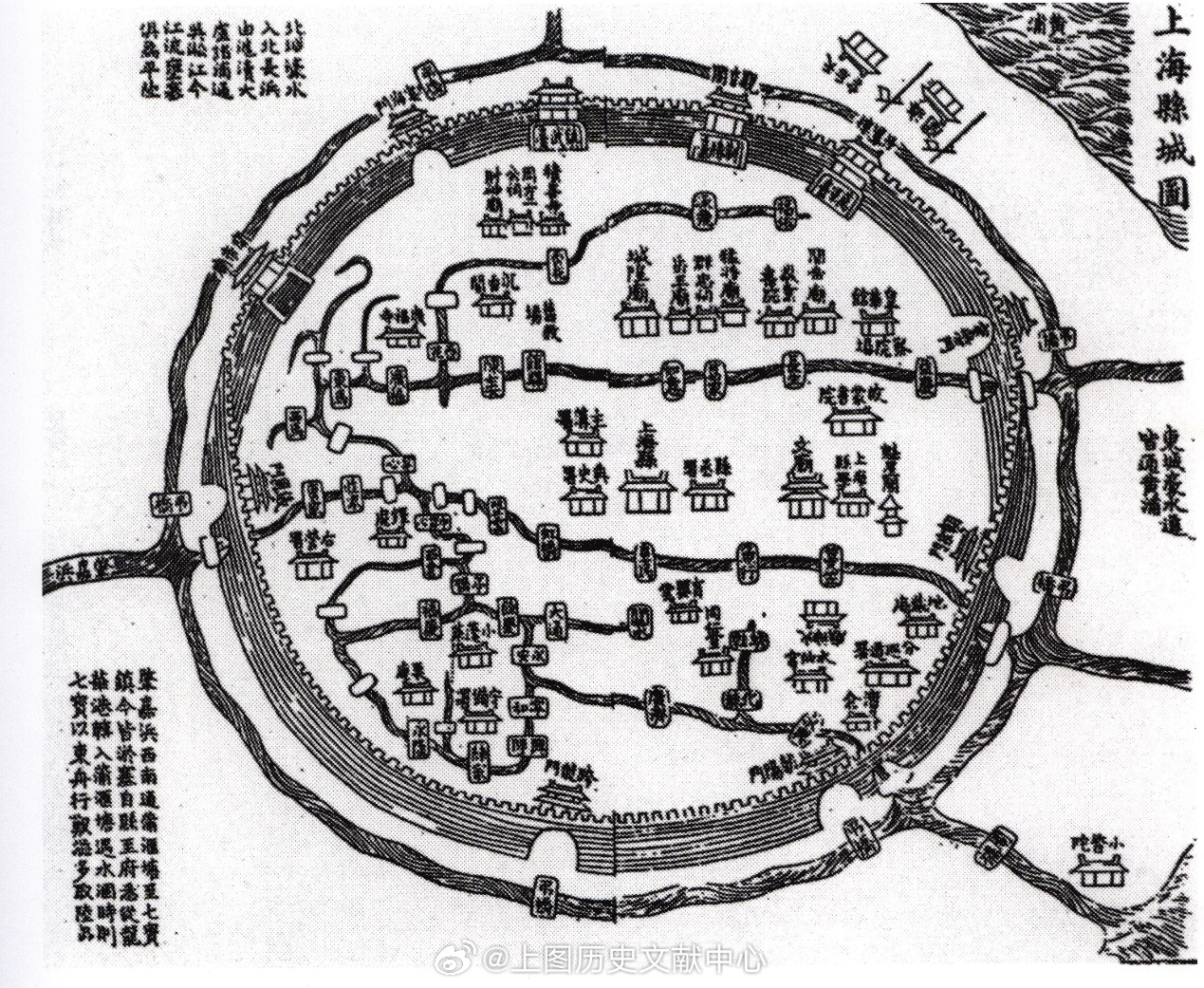

上海饮食业的历史可追溯至南宋。南宋咸淳年间(1260年),本地已有便饭店开业。至元代(1291年)上海设县后,随着漕粮运输中心的确立,人口增至20余万,饮食业随之兴盛。明清时期,在苏州河北岸、徐家汇等地的集市,以及城隍庙、十六铺等商业区,酒菜馆、点心铺林立,仅洋行街(今小东门阳朔路)就有六七家酒菜馆。总体而言,开埠前,上海地区的饮食风味在江南传统味道的基础上,受到了中原饮食文化南移的影响,更杂糅了全国各地的风味特色,兼收并蓄,逐步形成了多元共处的独特风味。

图1:上海县城图

图2:黄浦江畔

图3:《同治上海县志》 卷八 物产