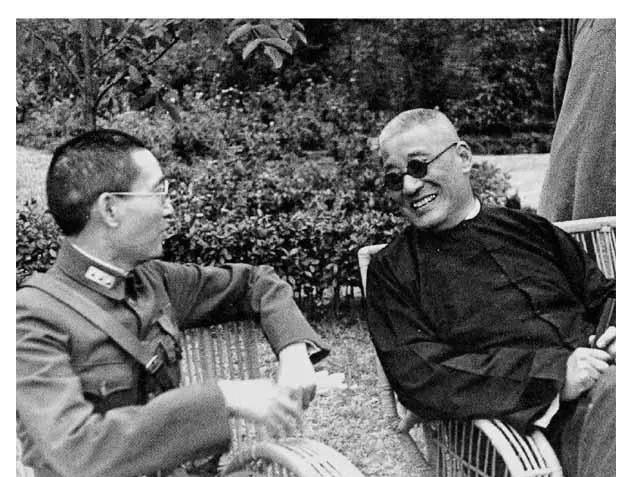

1951年教育家张伯苓去世,晚年屡遭学生怒斥:你是战犯,应当处决。 张伯苓,1876年4月5日出生于天津,原名寿春,字伯苓。他早年进入北洋水师学堂,学习航海技术,1895年毕业后短暂服役于海军。 1898年,他在威海卫目睹清朝黄龙旗被英国米字旗取代的屈辱场景,深感国家衰弱,遂放弃海军生涯,投身教育事业。 1904年,他赴日本考察教育制度,学习明治维新后的办学经验。 回国后,他与天津绅士严修合作,创办敬业学堂,1907年更名为南开中学,次年增设高等师范科,为日后南开大学奠定基础。 1917年,张伯苓赴美国哥伦比亚大学研修教育,深受实用主义教育家杜威的影响。 1919年,他创办南开大学,并担任校长至1948年。他不仅创建了南开中学和大学,还创办南开女子中学、南开实验小学等,形成完整的教育体系。 他的教育理念“允公允能,日新月异”注重培养学生的爱国情怀、实践能力和创新精神。南开学校培养了周恩来、李四光、梅贻琦等杰出人物,为中国现代化提供了重要人才支持。张伯苓因此被誉为“中国现代教育的一位创造者”。 张伯苓的教育事业并非一帆风顺。抗日战争期间,南开大学被日军炸毁,他联合清华大学、北京大学组建西南联合大学,辗转云南办学,展现了坚韧的爱国精神。 尽管如此,他也曾涉足政治,担任国民参政会副议长、国民党第六届中央监察委员,并于1948年短暂出任国民党考试院院长。 这些政治角色虽非其主业,却为他晚年的遭遇埋下伏笔。他始终以教育为重,多次拒绝政治诱惑,将毕生心血倾注于南开。 1949年新中国成立,张伯苓选择留在大陆,而非随蒋介石赴台湾。 他当时在重庆养病,身体虚弱。蒋介石曾多次登门,承诺提供优厚条件,邀他前往台湾,但张伯苓收到一封匿名信,署名“飞飞”,实为周恩来通过香港校友转交,劝其留下。 他因此决定留在大陆,1950年5月,他从重庆飞往北京,计划返回天津南开大学,周恩来安排他在北京暂住半年。 1950年9月,张伯苓返回天津,期望重返南开。然而,南开大学的进步学生并不欢迎这位74岁的老人。 他们因张伯苓曾担任国民党考试院院长等职,指责他为“战犯”,认为他未被定为反革命已是宽大处理。 在南开中学的校庆期间,张伯苓被禁止进入校园;在南开大学,他未获邀参加主要庆典活动,仅被安排在小型讲座中旁听。 据记载,他的儿子曾阻止他参加校庆,因部分老师明确表示不希望他出席。这些事件使张伯苓深受打击,晚年陷入孤立。 张伯苓晚年的遭遇,成为他人生中最沉重的一页。 1951年2月23日,张伯苓在天津大理道家中因脑栓塞去世,享年76岁。 他的去世未引起广泛关注,仅《天津日报》刊登一则简短讣告。病危期间,南开校友会会长阎子亨提议代立遗嘱,由黄钰生起草,张清常润色。 遗嘱表达了对新政权的支持,称“今日之人民政府,为中国前所未有之廉洁良好政府”,并呼吁校友为国家建设努力,张伯苓点头认可这份遗嘱。 周恩来闻讯赶往天津吊唁,他肯定张伯苓一生进步、爱国,办教育有功于人民,但指出遗嘱未表达悔过之意。 40天后的追悼会上,黄钰生在追悼会上宣读万字悼词,回顾张伯苓为教育事业的辛勤付出,提到他晚年被南开遗忘的悲凉。悼词引发在场者共鸣,陶孟和泪流满面。 张伯苓去世后,其名字一度淡出公众视野。 直至1980年代,学者通过《南渡北归》等作品重新审视他的贡献,揭示民国教育家的复杂命运。 南开大学逐渐恢复对张伯苓的纪念,确立其创始人地位。他的教育理念和南开学校至今影响深远,成为中国教育史的重要遗产。 张伯苓的晚年遭遇令人叹息,但他的教育贡献永载史册。他的故事让我们看到,个人命运往往与时代洪流交织。